🟣瀬戸内海に面した香川県は古代から大陸と京都、奈良、大阪を結ぶ海上交通の中継地点であり、当時の中国や朝鮮から来た渡来人が讃岐の地に住み着き、同化していったとしても何ら不思議ではない。

日本に漢字が入って来たのが、古墳時代の4世紀ごろだと言われるが、それ以前の記録は文書でも残っていない為、土地の言い伝えや口伝から紐解くことになる。

日本の正史は、古事記、日本書紀となっているが、歴史上の勝者側である藤原不比等が一族を正当化する為に意図的に書き換えた部分が多々ある。天皇の在任期間や複数の人物の事柄を一人のものとして纏めたり、都合の悪い歴史は改ざんされている。そのため、その土地に残る古史古伝や神社の古文書、風土記、口伝書などの歴史が正しい場合が多い。

話しを、讃岐に戻す。古代に、讃岐に渡来人が来ていた一例として、現在の東かがわ市引田の黒羽(くれは)の地名の由来は、呉服の呉(くれ)と羽二重の羽と言われ、大陸から来た呉の民が、当地に織物を伝えたと言われる。この黒羽の神社の祭神は大陸由来のものが多い。

※呉(紀元前585年頃 – 紀元前473年): 中国の春秋時代に存在した君国の一つ。現在の蘇州周辺を支配した。

また、香川県高松市の屋島に築かれた、古代山城である屋嶋城(やしまじょう/やしまのき)は667年に築かれたが、その建造には百済の亡命者が関わっていた。663年の白村江の戦いで大敗した大和朝廷が百済から大量の亡命者を受け入れ、大陸からの攻撃に備え、天智天皇6年(667年)に、大和国に高安城・讃岐国に屋嶋城・対馬国に金田城を築いた。

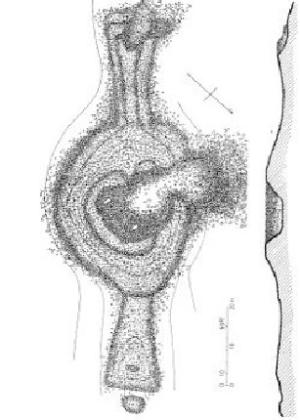

また、高松市内の岩清尾山古墳群にある猫塚古墳は双方中円墳で、日本では、類数が非常に少なく奈良県天理市の櫛山古墳と同時期の古墳時代前期(4世紀前半)に築かれている。ヤマト王権の前方後円墳より古い時代に築かれたこれらの双方中円墳は、同じ豪族の者が造ったのではないか。

和珥氏(わにうじ): 奈良盆地東北部一帯に広く勢力を持った豪族。その本拠地は大和国添上郡和邇(現・奈良県天理市和爾町(わにちょう)・櫟本町付近)と添下郡で、後漢中平年間(184年 – 189年)の紀年銘をもつ鉄刀を出土した東大寺山古墳を含む櫟本古墳群はこの一族の墓所と推定されている。猫塚古墳と同じ双方中円墳の櫛山古墳は、櫟本古墳群のひとつである。

※和珥は和邇・丸邇・丸とも書く。

●猫塚古墳 高松市岩清尾山古墳群

※高松市の船岡山古墳は元々、双方中円墳だと言われていた。倭迹迹日百襲姫は東かがわ市の水主神社から移動して来て船岡山に宮を築き住んでいた。

倭迹迹日百襲姫は水神! 水主神社には船型石が残る。船岡山、船山神社は船を名称に持つ。 船岡山古墳の近くにある龍神、水神を祀る讃岐一宮の田村神社の主祭神も倭迹迹日百襲姫である。

🟣和爾賀波神社(わにかわじんじゃ)

🔸主祭神がワニに乗ってやって来た!

香川県木田郡三木町にある神社

讃岐国三木郡の式内社和爾賀波神社の論社のひとつ。

三木町には同じ「わにかわじんじゃ」と呼ぶ神社として鰐河神社があり、こちらも式内和爾賀波神社の論社である。

●祭神

主祭神: 豊玉比売命

配祀:

玉依比売命

八幡大神

息長足姫命

●由緒

創建時期は不明。

社伝によると、豊玉比売命が鰐に乗って川を遡り、この地に上陸したという。その川は鰐川(鴨部川)という。

平安から室町時代にかけて数回の遷宮の記録がある。

式内和爾賀波神社の論社は4社あるが、この数多くの遷宮の影響があると推測される。

明治5年(1872年)郷社となる。

●その他

豊玉比売命が鰐(ワニ)乗って遡った川は後に鰐川となり、現在の鴨部川のことという。

和爾賀波神社の西に2Kmの距離にある鰐河神社の社伝によると、豊玉姫命が亀に乗って讃岐国山田郡潟元(屋島付近)に上陸し、鵜葺草葺不合尊(ウガヤフキアエズノミコト、神武天皇の父)を屋島の地で産む。その後、鰐(ワニ)に乗って川を遡り、この地に上陸したという。

平安から室町時代にかけて数回の遷宮の記録がある。

式内和爾賀波神社の論社は4社あるが、この数多くの遷宮の影響があると推測される。

明治5年(1872年)郷社となる。

●神話におけるサメ

この魚は、現代ではサメと呼ばれることが一般的だが、和邇(ワニ)や、鱶(フカ)という呼称も古くから使われており、日本の古典では『古事記』や『風土記』にも「ワニ」として登場する。

現在でも、出雲弁ではサメのことをワニと言う。 シロワニ、ミズワニなど一部のサメは、漁業者の間で伝えられてきた呼称を採用し、「ワニ」の名を戴いたまま現在に至っている。 また、フカという呼称は鱶鰭(フカヒレ)などの言葉に今も残っている。

『古事記』では、大国主の因幡の白兎の伝説に登場する。また、のちに山幸彦こと火遠理命が娶った海神の娘、豊玉毘売(トヨタマビメ)も、出産の際に八尋和邇(ヤヒロワニ)の姿と化していた。

このほか、志摩市磯部町には、鮫は『龍宮の使い』であり、川を遡り、7尾の鮫が伊雑宮に参拝するという伝承がある。

また、『出雲国風土記』に仁多郡で「和爾」が玉日女命を慕って川を遡上したことにちなんで恋山と名付けられた説話が収録されている。

このように、日本神話においてサメは縁深い存在であった。実際に弥生時代の銅剣のうちにはサメの線刻画を持つものがあり、考古学的にもサメに関する信仰の存在が認められている。

琉球の神話や伝承では、サメは海神の使いであるとされ、神聖な生き物とされていた。人間に襲いかかり食らうという獰猛なイメージよりも、溺れた人間を救ったり、神の意思に背き悪事を働いた者を食い殺すという伝承が多く、海の平穏を守る番人のようなイメージが大きい。

病気の母親に滋養をつけさせるために、悪天候の中無理をして漁に出た親孝行な若者の舟が波に飲まれ沈没し溺れたときに、海神の使いである黄金色のサメが現れ、背鰭に若者を捕まらせて無事に村まで送り届けたという昔話も残っている。

豊玉姫が化した和邇について、ワニなのかサメなのか論争をするのは文系学者の視点の故であり、理系学者の視点から見れば、ここで和邇と化したのは豊玉姫の安産を予祝するためであり、卵を産むワニではなく、胎生種と卵胎生種がいて出産をして、多産であるサメである、と宮﨑照雄は主張している。

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

★このワニに乗った神の起源はインドのガンジス川にすむ鰐(わに)を神格化した水神のクンピーラ神ではないのか? 人間が生きていく為には水が不可欠、稲作にも水がいる。讃岐は日照りが多く水不足は死活問題であり、古代から水の神が崇められていたのだろう。

因幡の白兎の神話に登場する大国主命は、出雲族で世襲制の役職名、先祖はインドから来た(出雲王国とヤマト政権)。縄文人である出雲族の民がインドからもたらしたクンピーラ神が形を変えて日本の神話に取り入れられたのではないか?

★讃岐の地に来ていたと言う伝承が残る倭迹迹日百襲姫も水の神で、東かがわ市の水主神社、高松市の田村神社、船山神社の主祭神である。讃岐の地は、昔から日照りの被害が多く、稲作において水不足が深刻な問題だった。

=> 倭迹迹日百襲姫は蛇信仰の三輪神社(奈良県桜井市)に関係が深い。三輪神社の主祭神の大物主大神は水神または雷神としての性格を合わせ持ち、稲作豊穣、疫病除け、醸造などの神として特段篤い信仰を集めている。また日本の守護神、氏族神(三輪氏の祖神)である一方で祟りなす強力な神ともされている。

=> 三輪神社は出雲族系の神社。出雲大社は、龍蛇の信仰。

=>ちなみに、伊勢神宮は、天孫族系の神社で、出雲大社より歴史は新しい。

=>九州の宇佐八幡宮の社家の口伝では、宇佐氏は、出雲族より先に日本に住んでいたと言う。宇佐八幡宮の社家の口伝にも出雲族がインドから出雲に来たことが残っている。

=>日本の各地に脈々と伝わる日本の本当の歴史を知り、伝えていくことが重要だ!

🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸

●古代出雲人の人骨から、縄文人・弥生人のルーツに迫る。古代出雲人は現代人より縄文人に近い遺伝子を持っている。

https://readyfor.jp/projects/izumo17990

●古代出雲人は縄文人寄り DNA解析で判明

https://newspicks.com/news/4543732/

●出雲 大国主命の末裔の口伝では、出雲族は、3500年以上前にアーリア人の侵略を受けインドからクナト王に率いられ民族移動してシベリアを通り、北海道にたどり着き日本海外沿岸を南下して出雲へやって来た。全員が出雲へ来たわけではなく、途中、日本の各地へ分かれていった。この古代インドから移民してきたドラヴィダ人を出雲族と言うが、彼らが縄文人と言われる。出雲族が古代インドから来たことは、縄文時代の日本語〔ヤマト言葉〕がドラヴィダ語にそっくりであることで理解できる。

●宇佐公康著 古伝が語る古代史

●長尾寺、和爾賀波神社、静薬師の位置関係

●鴨部川と和爾賀波神社

●鰐河神社と和爾賀波神社

🟣鰐河神社(わにかわじんじゃ)

🔸主祭神がワニに乗ってやって来た!

香川県木田郡三木町にある神社。

讃岐国三木郡高岡郷の式内社和爾賀波神社の論社のひとつ。

さぬき十五社の一つ。

創建時期は不明。

同じく和爾賀波神社の論社の白山神社は、鰐河神社の境外末社という説がある。

社伝によると、豊玉姫命が亀に乗って讃岐国山田郡潟元(屋島付近)に上陸し、鵜葺草葺不合尊(うがやふきあえずのみこと、神武天皇の父)を産む。その後、鰐(ワニ)乗って川を遡り、この地に上陸したという。行基がこの地に創建したという。

延喜7年(907年)に八幡神を配祀し、高岡八幡とも称していた。また神仏習合により別当寺として応神寺が創建されている。

明治元年(1868年)の神仏分離で応神寺は廃止される。

明治5年(1872年)鰐河神社に改称され郷社となる。

●その他

鰐河神社の獅子舞の獅子頭は、高さ63cm・幅90cm・長さ100cm。獅子舞油単を合わせると全長約13mになる。獅子舞は50人がかりで動かすという巨大なものであり、三木町指定文化財である。三木町獅子舞フェスタなどで見ることが可能。

さぬき市の願興寺の脱活乾漆聖観音坐像(国の重要文化財)は、鰐河神社の別当寺の応神寺の本尊という言い伝えがある。

豊玉姫神が鰐(ワニ)に乗って遡った川は、後に鰐川となり、現在の新川と言われている。尚、近くにある和爾賀波神社(和尓賀波神社の論社)によると鰐川は鴨部川のことという。

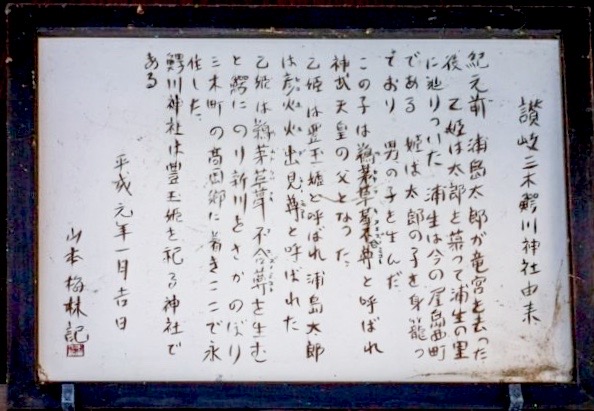

●岐三木 鰐川神社由来

紀元前浦島太郎が竜宮を去った後 乙姫は太郎を慕って浦生の里に辿りついた 浦生は今の屋島西町である。姫は太郎の子を身籠っており男の子を生んだ。

この子は鵜茅草葺不合尊と呼ばれ神武天皇の父となった。

乙姫は豊玉姫と呼ばれ浦島太郎は彦火火出見尊と呼ばれた。

乙姫は鵜茅草葺不合尊を生むと鰐にのり新川をさかのぼり三木町の高岡郷に着きここで永住した。

鰐川神社は豊玉姫を祀る神社である。

●鴨部川(かべがわ)の鴨部とは、賀茂(かも)氏の民が住んだ場所ではないか? 鴨部神社も存在する。

●屋島の鵜羽(うのは)神社で、豊玉姫命が鵜草葺不合命(ウガヤフキアエズノミコト、神武天皇の父)を出産した後、新川をさかのぼり鰐河神社へ移動してきた。

🟣鵜羽神社(うのはじんじゃ)

●住所:香川県高松市屋島西町298番

●URL

●軒下のゾウ

●御祭神

鵜茅草葺不合尊(ウガヤフキアエズノミコト、神武天皇の父)

●この鵜羽神社は、豊玉姫命が鵜草葺不合命(ウガヤフキアエズノミコト)を出産した場所。

鵜羽神社の御祭神は、鵜草葺不合命(ウガヤフキアエズノミコト、神武天皇の父)

鰐河神社の御祭神は、この屋島の鵜羽神社から新川を遡上してワニに乗って来たとされる豊玉姫命。

●由緒

社記 : 古事記に、鵜茅草葺不合尊降誕ありというはこの地のことなり。同書に、豊玉姫、八尋の産殿を造るといえり。鵜羽神社はその跡なるべしと。

一説によると、豊玉姫がお産をするために造らしめ、ここにて産後の日々を送られたという。

また、屋島の語源についての記録は、元は八尋嶋といひしが年を経て家の形に似ているところから八島、屋島となったという。

天平勝宝年中(752)唐土の沙門鑑真和尚来朝し、屋島に登らんとし浦生(うろ)の宮前に着岸、当社に詣で請願を発し後山に登ったとある。

この文章は古文書にあらあずして古老の語として残されているものであり残された古文書の類全くなし。

●浦生(うろ)

浦生の地名は海運物資が集まる室(むろ)から派生したといわれ、海辺にある鵜羽(うのは)神社には豊玉姫命が鵜草葺不合命を出産した地であるとの伝説が残されている。

神社の付近は古代の製塩遺跡で、山手には屋島の北嶺と南嶺を隔てる大谷がある。そこでは日本書記で天智六年(667)の条に記された屋嶋城の遺構を見ることできる。

大谷は「鑑真ヶ谷」あるいは「弘法谷」ともよばれ、屋島寺にゆかりのある高僧が瀬戸内の海路からこの場所に降り立ち、山頂へ登ったという伝承が残されている。【現地説明板より】

●天孫族である山幸彦(火遠理命/彦火火出見尊)と、海神・綿津見神の娘、豊玉姫との婚姻譚

●鵜羽神社と屋嶋城

🟣金毘羅の正体はワニなのか?

金毘羅大権現(こんぴらだいごんげん)は、香川県仲多度(なかたど)郡琴平(ことひら)町に鎮座する金刀比羅宮(ことひらぐう)の旧称、また現在の通称。

金毘羅とは本来インドのガンジス川にすむ鰐(わに)を神格化した水神の名。

金比羅は、サンスクリット語のクンビーラKumbhiraの漢訳語で、仏法守護神の薬師十二神将の一つ。

その金毘羅が海神、水神として信仰され、讃岐象頭山(さぬきぞうずさん)に鎮座の神と神仏習合し、金毘羅大権現と称されるようになったのであり、同社を勧請(かんじょう)した各地の神社も同様によばれた。

●クンビーラ(金比羅)は元来、ガンジス川に棲む鰐(ワニ)を神格化した水神で、日本では蛇型とされる。クンビーラはガンジス川を司る女神ガンガーのヴァーハナ(乗り物)でもあることから、金毘羅権現は海上交通の守り神として信仰されてきた。特に舟乗りから信仰され、一般に大きな港を見下ろす山の上で金毘羅宮、金毘羅権現社が全国各地に建てられ、金毘羅権現は祀られていた。

=> 屋島の鵜羽神社から新川をさかのぼり、ワニに乗って鰐河神社にやって来た豊玉姫神はこのインドのクンピーラ神が起源ではないのか? なぜインドの女神が、日本の神話に登場するのか? => 出雲族は、3500年以上前に古代インドからクナト王に率いられてシベリアを通り、北海道へ辿り着き日本海沿岸を南下してきた(出雲族 大国主命末裔の口伝)。この出雲族の民が縄文人と言われる人たちで、豊玉姫神の神話は、出雲族がもたらしたインドのクンピーラ神の影響を受けているのではないか?

●クンビーラ神は元々、鰐の神とされていたことから、日本神話でも鰐は海神や龍神、水神と深く関係しているように、日本に入ってくると海神や龍神に見立てられ、金毘羅は海難や雨乞いの守護神として信仰されるようになった。

また、讃岐の象頭山が瀬戸内海を航行する船の目印になったことからいつしか船の守り神とされるようになった。

金毘羅領は、生駒親正など歴代藩主の寄進に加え、初代高松藩主松平頼重の働きかけによって徳川家光の朱印状が出され、幕府の朱印地となった。

また、東廻り西廻りの海上交通路が開かれると、塩飽船により金毘羅大権現の名が全国の津々浦々に知られるようになり、江戸中期以降になると、船乗りの守護神から広く民間信仰へと広がっていきました。

しかしながら、明治の初期、国家神道を成立させるため、政府が出した神仏分離令により、仏像を壊したり捨てたりするという事件が相次いだ。

廃仏毀釈と呼ばれる運動。この時、寺の破壊を恐れた、松尾寺の別当・松尾宥暁(ゆうぎょう)は、僧職と神職を兼任できなくなったので、寺自体は廃絶させた上で祭神を仏教とは無関係の大物主神(おおものぬしのかみ)と崇徳天皇(すとくてんのう)に変更していち早く純粋な神社に模様変えした。この奇策によりここは暴徒たちの矛先を逃れ、社号も琴平、金刀比羅を経て現在の金刀比羅宮となった。

◼️出雲王家 富家(大国主命の末裔)の口伝では、出雲族は、3500年以上前にアーリア人の侵攻に遭い古代インドからクナト王に率いられてシベリアを通り、北海道へ辿り着き、日本海沿岸を南下し、砂鉄の取れる出雲にやって来たドラヴィダ人である。この古代出雲族の民はDNA分析で、縄文人に近いと言われる人たちでヤマト言葉は、ドラヴィダ語に類似している。

インドのヒンズー教信仰の影響を持つ古代出雲人たちが、讃岐の地への地へやってきて象頭山を神と崇め、水神のクンピーラ神を祀り、水不足に悩むこの一帯を支配していたのだろう。或いは奈良県桜井市の三輪神社などへの移動途中、一時的に住んでいたのかもしれない。

香川県木田郡三木町には、祭神がワニに乗って来たと社伝に残る和爾賀波神社と鰐河神社がある。

この社伝は、瀬戸内海を渡ってやって来た出雲族が新川、或いは鴨部川を遡って和爾賀波神社、鰐河神社にたどり着いたことを指しているのだろう。

🟣ゾウ(ガネーシャ)を祀る八栗寺内の聖天堂とは?

http://yakuriji.jp/sp/shouten/

●八栗の聖天さま

戦国時代、長宗我部元親が八栗城を攻めてきたとき、八栗寺も戦火に包まれたが、無辺上人により本堂が再建された。

弘法大師作「歓喜天」を安置する場所を求めて四国を巡っていた木食以空上人が「この山こそ天尊勧請相応の霊地」と強く感じ、延宝五年(1677年)に本堂横の岩窟に歓喜天を祀った。

●八栗寺の聖天堂の本尊は、木食以空上人(もくじいくうしょうにん)が後水尾(ごみずのお)天皇皇后の東福門院より賜ったという、弘法大師作と伝えられる勧喜天。高さ約15cmの金像夫婦二天で50年に一度開扉される秘仏。次回は2027年となる。勧喜天(聖天)はインド伝来の天尊で、商売繁盛・夫婦円満のご利益があると言われている。

●八栗寺は、高松藩専属の祈祷所

江戸時代、讃州高松さまは八栗寺を深く信仰していた。

初代高松藩主松平頼重公が本堂を再建し、大師作の聖観自在菩薩を本尊として安置し、「院観自在院」と称する「祈願所」とした。

元禄時代には「高松藩専属の祈祷所」となり檀家勤めがなった。

宝永三年(1706年)、史上最大級の宝永地震が起き、五剣山の東の一峰が中腹より崩壊し、現在の姿となった。八栗寺も地震で被災したが、宝永六年(1709年)三代藩主松平頼豊公が本堂をいまの位置へ移設し伽藍を修復した。

延宝二年(1745年)には五代藩主松平頼恭公筆の「大悲殿」*の額が本堂にかけらるなど、その後も高松藩の支援のもと伽藍の修復などが進められた。本堂の屋根や幕には葵の紋が入り、本堂の天井には高松藩絵師による龍図が描かれている。

●歓喜天(かんぎてん、ナンディケーシュヴァラ、歓喜自在天とも)とは?

仏教の守護神である天部の一つ。ヒンドゥー教のガネーシャに相当する尊格で、ガネーシャと同様に象の頭を持つ。

象頭人身の単身像と立像で抱擁している象頭人身の双身像の2つの姿の形像が多いが、多くは厨子などに安置され、秘仏として扱われており一般に公開されることは少ない。稀に人頭人身の形像も見られる。

●歓喜天はご利益もさることながら恐ろしい神として畏怖されてきた。俗に聖天様は人を選ぶといわれ、非道な人間には縁を結ばないし、勤行を一生怠ってはいけないともいわれる。

また、いい加減な供養をするとかえって災いがあるとか、子孫七代の福をも吸い上げるなどの迷信がある。

行者の羽田守快が収集した話では、「京都のある老舗の主人が怖いものを聞かれ、『一に聖天さん、二に税務署はんでんな』と答えた」「正しい行法の伝授を受けず、聖天供を行ったある大学教授が不思議なやけどを負って死亡した」等、最近でも恐ろしさを伝える話が残っているという。

聖天は参拝した人々の願いを叶えるために、午前中にその人々の所を廻っているため、午後に参拝すると寺院に聖天がいないという。

●双身の歓喜天像

●双身歓喜天

(高野山真別所円通寺本『図像抄』より)

●八栗寺の聖天堂の軒下の木彫りのゾウの彫刻

●聖天様(大聖歓喜天様)ってどんな仏様?|雨宝院(西陣聖天) 京都

●『ことはじめの清里聖天』 天明寺

●【福岡 (宗)蔵王権現堂】 大聖歓喜天〝聖典浴油法〟

〝恋愛・結婚・夫婦和合・子宝・智慧・学問・商業・財運向上・除災厄除〟ほか、 諸神仏に捨てられた祈願も歓喜天に一心にすがれば救って下さると信じられています。その功徳はあまりにも霊験豊かで、あらゆる悪・障碍・悪霊を退け、子孫七代までの福を一代で取る程と俗信もあります。

●”浅草の待乳山聖天に通い続ける理由を教えてください。

◼️香川県のワニ信仰1-13

【香川県のワニ信仰2】金毘羅(こんぴら)さんはワニの神様! 祭神の大物主神は大国主神で大黒天の起源はシヴァ神! 象頭山に鎮座し境内にゾウの像! インドから移住してきた出雲族が支配!

【香川のワニ信仰3】香川のワニ信仰(水神)を追う! 高松市田町商店街の琴平神社(祭神:大物主神、蛇神、水神、雷神。元は金毘羅大権現=インドのワニの神様クンピーラ神)!

【香川県のワニ信仰4】高松市屋島 鵜羽神社(うのはじんじゃ)は神武天皇の父が生まれた場所! 軒下の木鼻はゾウの彫刻! 境内遺跡から製塩用の「炉」や1-7世紀の土器片も発見された!

【香川県のワニ信仰6】インドのワニ神 クンピーラ(金毘羅)に乗った女神ガンガーとは? 三木町の鰐河神社と和爾賀波神社の祭神 豊玉姫はワニに乗ってやって来た!

【香川県のワニ信仰7】出雲族はいつ頃、なぜインドから出雲に来たのか? ドラヴィダ人とは? DNA鑑定は? 他の伝承には出雲族の移住について残っていないのか?

【香川県のワニ信仰8】金刀比羅宮の祭神 大物主神の正体は? 出雲族が象頭山に行宮しワニ神クンピーラを祀ったのが起源で、そこが琴平神社になったのではないか?

【香川県のワニ信仰9】出雲王家末裔の口伝「出雲王国とヤマト政権」を紹介した動画! 口伝書の内容とは?

【香川県のワニ信仰10】讃岐に祀られる豊玉姫と倭迹迹日百襲姫 (ヤマトトトヒモモソヒメ)と卑弥呼の関係は?

【香川県のワニ信仰11】讃岐に祀られる倭迹迹日百襲姫 (ヤマトトトヒモモソヒメ) の正体は? 記紀、社伝、ホツマツタエ、伝承からの推論! 出雲王家口伝に伝わる百襲姫は?

【香川県のワニ信仰12】日本にワニが生息していた! 幻のワニの学名は豊玉姫! 阪大で高校生が発見! インドガビアル科!