◼️神功皇后と三韓征伐をした葛城襲津彦(竹内宿禰の息子)の身体的特徴とは?

住吉大社の祭神 住吉大神の姿とは?

出雲族とドラヴィダ人の身体的特徴は?

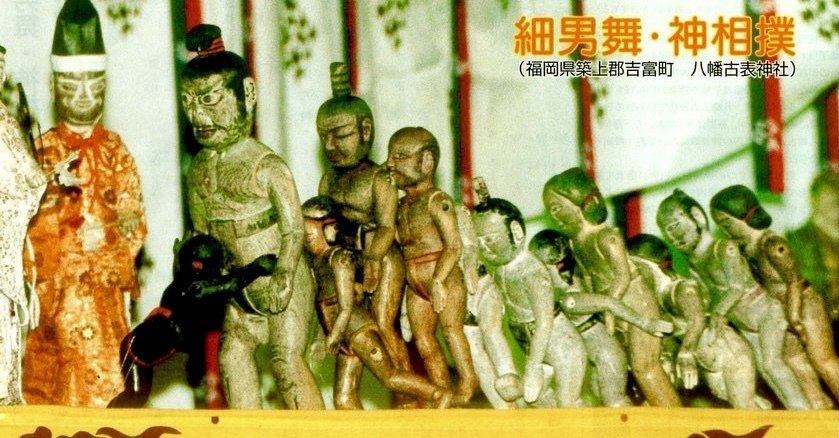

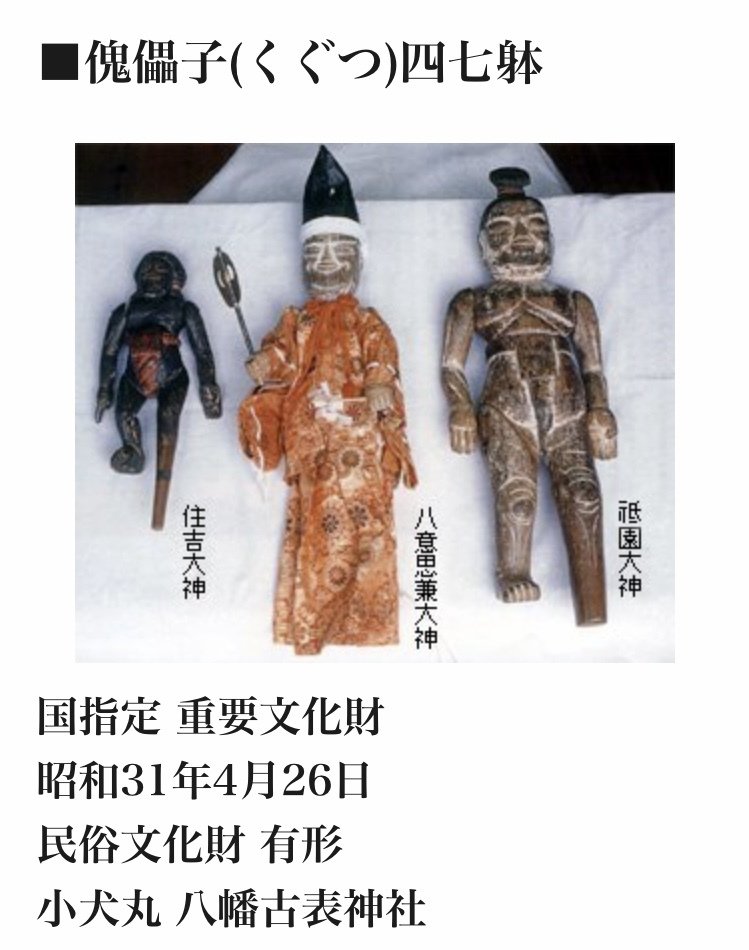

福岡県 八幡古表神社で奉納される神相撲。住吉大神の傀儡人形だけ褐色で手が長く、身長は◯い。

・ドラビィダ人の身体的特徴

・神功皇后の三韓征伐とドラビィダ系出雲族 葛城襲津彦の活躍

・縄文人と出雲族と土蜘蛛の特徴

・黒男神社と御黒男神

◼️出雲族は紀元前に移住してきたドラヴィダ人だった。

出雲の旧家 富家に伝わる出雲口伝によると出雲族は鼻の長い動物がいる国から3500年前に(当時、日本は縄文時代) アーリア人の進撃を回避する為に、日本へ移住してきたドラヴィダ人だと言われる。

🔹『出雲王国とヤマト政権』

【タブー・出雲口伝】記紀とは異なる日本史! 『出雲王国とヤマト政権』と続編『仁徳や若タケル大君』出雲王家末裔の口伝は説得力と整合性があり歴史観を変えてしまう影響力があるので要注意!

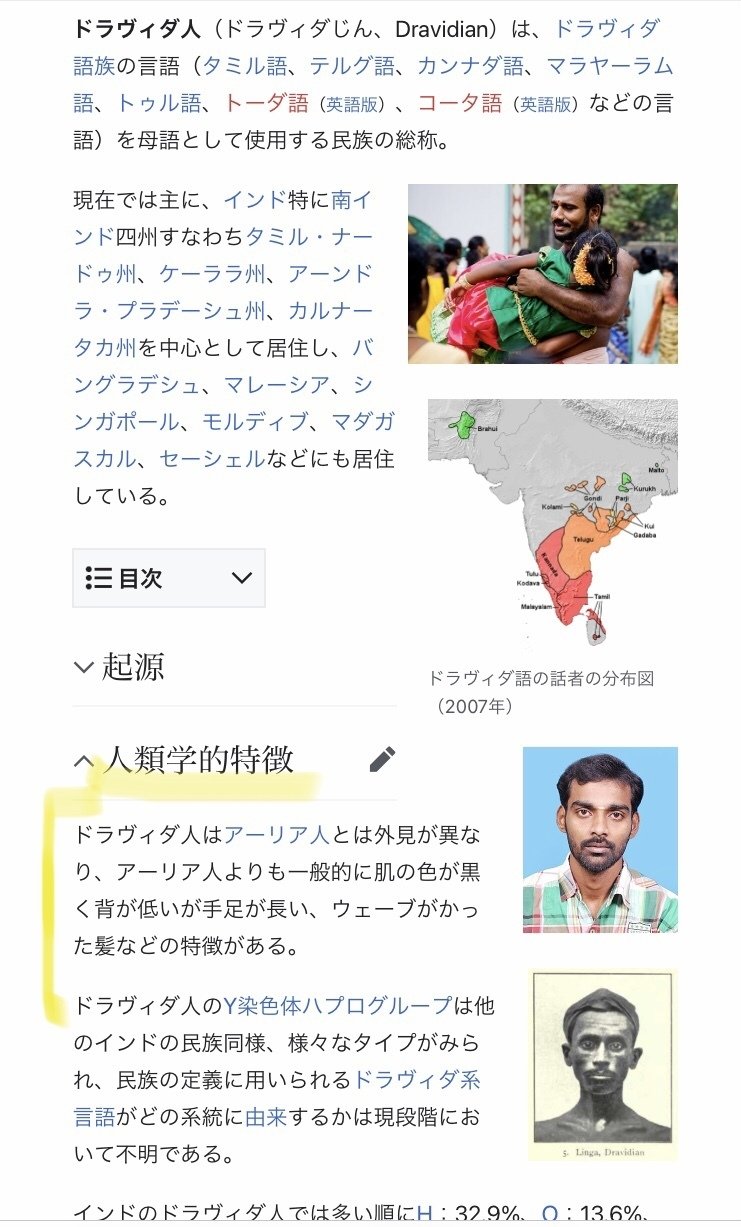

◼️ドラヴィダ人とは?

肌の色が黒く、背が低いが、手足が長い。

🔹ドラヴィダ人(Dravidian)

ドラヴィダ語族の言語(タミル語、テルグ語、カンナダ語、マラヤーラム語、トゥル語、トーダ語、コータ語などの言語)を母語として使用する民族の総称。

ドラヴィダ人はアーリア人とは外見が異なり、アーリア人よりも一般的に肌の色が黒く背が低いが手足が長い、ウェーブがかった髪などの特徴がある。

ドラヴィダ人のY染色体ハプログループは他のインドの民族同様、様々なタイプがみられ、民族の定義に用いられるドラヴィダ系言語がどの系統に由来するかは現段階において不明である。

◼️縄文時代に話された言葉はタミル語を起源とするヤマト言葉だった。

🔹学習院大学名誉教授の故 大野晉博士によると日本語の起源はタミルにあると提唱した。

『日本には縄文時代にオーストロネシア語族の中のひとつと思われる四母音の母音終わりの簡単な子音組織を持つ言語が行われていた。そこに紀元前数百年の頃、南インドから稲作、金属器、機織りという当時の先端を行く強力な文明を持つ人々が到来した。その文明は北九州から西日本を巻き込み、東日本へと広まりそれにつれて言語も以前からの言語の発音や単語を土台として基礎語、文法、五七五七七の歌の4形式を受け入れた。そこに成立した言語がヤマトコトバの体系であり、その文明が弥生時代を作った。』

🔹大野 晋(おおの すすむ)

1919年〈大正8年〉8月23日 – 2008年〈平成20年〉7月14日)

日本の国語学者。

文学博士(論文博士・1962年)。

学習院大学名誉教授。

上代の仮名遣いや音韻を専門とし、日本人の生活習慣や思考様式まで広く考察した。

日本語の起源がタミル語にあるとして反響を呼んだ。

著書に『日本語の年輪』(1966年)、『日本語練習帳』(1999年)など。

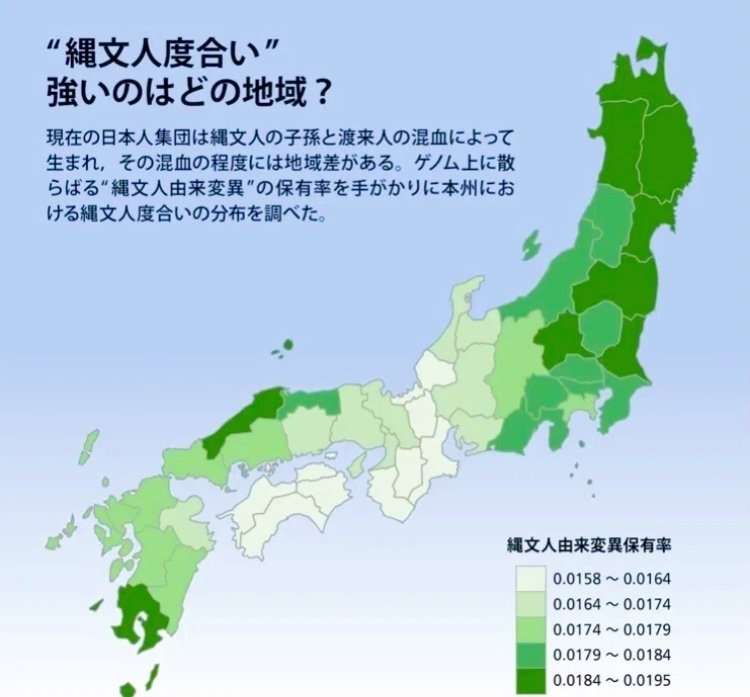

◼️ゲノム解析による縄文人の分布。 出雲族の身体的特徴は?

🔹日経新聞記事

縄文人の痕跡を現代人に探る ゲノム科学で迫る先史時代

縄文人の痕跡を現代人に探る ゲノム科学で迫る先史時代 – 日本経済新聞

このゲノム解析による縄文人の分布と東北弁(出雲弁)を話す人の分布、ヤマト政権に従わなかった人達(土蜘蛛、鬼、蝦夷、熊襲、隼人)が多く居住していた地域と合致する。

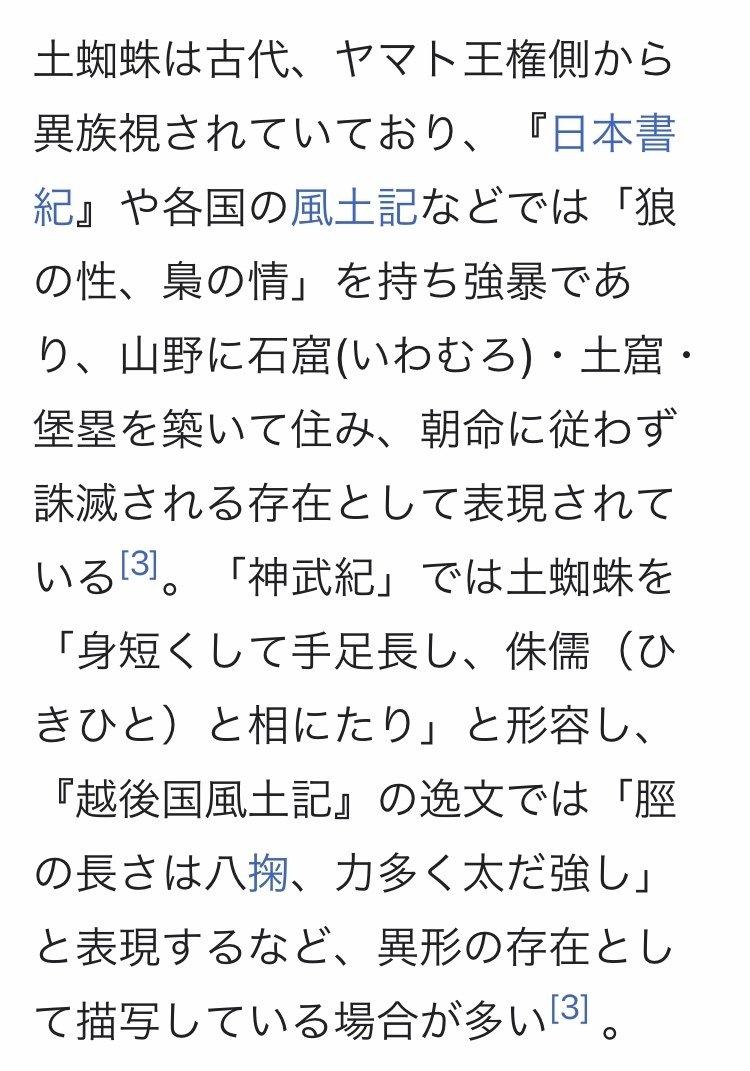

土蜘蛛とは、背が低く、手足が長い人達で、洞窟などの穴に暮らした為、ツチグモとヤマト王権側(後から渡来して来た人達)から蔑称された。 出雲族が居住していた奈良県御所市には蜘蛛塚や蜘蛛窟が残る。

和歌山県のナグサトベや東北の英雄 アテルイ、鬼退治伝承など日本各地に縄文人(出雲族、エミシ、アイヌ人、琉球人)の伝承が残る。

🔹ヤマト王権に従わなかった古代豪族 土蜘蛛の正体とは? 鬼、蝦夷、毛人、熊襲、隼人、温羅、名草戸畔、出雲族! 葛城一言主神社の蜘蛛塚と高天彦神社近くにある蜘蛛窟とは?

ヤマト王権に従わなかった古代豪族 土蜘蛛の正体とは? 鬼、蝦夷、毛人、熊襲、隼人、温羅、名草戸畔、出雲族! 葛城一言主神社の蜘蛛塚と高天彦神社近くにある蜘蛛窟とは?

🔹長髄彦

長髄彦(ナガスネヒコ)のネーミングもスネが、長いという身体的特徴から来ている。長髄彦は、記紀に登場する神武天皇に抵抗する人物として描かれているが、彼は実際は、出雲族の事代主の血を引く大彦という人物で、奈良に住んでいたが、その後、北陸へ移動した。

🔹葛城氏の本拠地

🔹手長足長(てながあしなが)

秋田県、山形県、福島県、長野県、福井県などに伝わる伝説・昔話に登場する巨人。

その特徴は「手足が異常に長い巨人」で各地の伝説は共通しているが、手足の長い一人の巨人、または夫の足(脚)が異常に長く妻の手(腕)が異様に長い夫婦、または兄弟の巨人とも言われ、各地で細部は異なることもある。手の長いほうが「手長」足が長いほうが「足長」として表現される。

🔹足長神社、手長神社

長野の上諏訪町(現・諏訪市)では、手長足長は諏訪明神の家来とされており、手長と足長の夫婦の神であるといわれ、手長足長を祀る手長神社、足長神社が存在する。出雲族の大国主の息子のタケミナカタに関係する神を祭神とする。

◼️出雲王国の王だった富家

出雲王国に住む出雲族は手足の長いドラヴィダ人に起源を持つ人達であり、その出雲王国の国王は世襲制で、主王の役職名は

オオナムチで、副王は少名彦と呼ばれた。

出雲旧家の伝承によると、オオタタネコは、富家の分家にあたり、このオオタタネコが竹内宿禰であると伝わる。

竹内宿禰の息子が竹内襲津彦(葛城襲津彦)であり、竹内宿禰、竹内襲津彦は出雲族であり共にドラヴィダ人の血を引くと言える。

この竹内襲津彦(そつひこ)は、神功皇后と共に三韓征伐を指揮した人物である。

住吉大社には、住吉大神と神功皇后が祭神として祀られているが、この住吉大神について、福岡県の八幡古表神社のホームページによると下記のように説明されている。

🔹八幡古表神社のHP

『住吉大神(すみよしのおおかみ)というお名前は、上筒之男命・中筒之男命・底筒之男命(うわづつのおのみこと・なかづつのおのみこと・そこづつのおのみこと)三神の総称です。

神功皇后様の三韓出兵に際しては、御神威を現され、御活躍されました。

大阪市の住吉大社や下関市の住吉神社など、全国各地でお祀りされ、厄除け、海上守護の神様として信仰されています。

八幡古表神社においては、地主神(その土地の守護神)として西御殿の「住吉神社」にお祀りされています。

当社境内地は海に近く、山国川の河口に位置しています。その為、海の神であり、河口の神である住吉大神が当地にお祀りされたと考えられています。』

🔸このHPの記述によると、住吉大神は、三韓征伐のときに活躍したとある。住吉三神の上筒之男命・中筒之男命・底筒之男命は、竹内襲津彦(葛城襲津彦)、成務天皇、仲哀天皇を指すと言われる。

と言うことは、住吉大神とは神功皇后と三韓征伐へ行った竹内襲津彦(葛城襲津彦)を指すこととなる。

実際、神功皇后は、仲哀天皇、成務天皇を誘ったが上手くいかず、竹内襲津彦と共に戦って勝ち年貢を獲得した。大阪の住吉大社はその年貢米を保管する倉庫だった。竹内襲津彦は三韓征伐の後、奈良の葛城に移り住み、葛城氏の祖となった。

神功皇后はこの竹内襲津彦との間に息子を儲けたが、夭折してしまい、秘密裏に宇佐家の竹葉瀬ノ君を即位させ、後に応神天皇となった。

神功皇后の先祖は辰韓(後の新羅)の皇子であり日本に渡ってきた天日槍(出石神社の祭神)で、その跡継ぎの正当性を理由に毎年の年貢を得た為、天日槍の血を引かない者が即位すると年貢を得られなくなる。それを避ける為に秘密裏に養子を迎えた。宇佐家は自分達の家系から天皇が出たことを喜び宇佐神宮に応神天皇を祀った。

🔹出雲口伝が明かす応神天皇と仁徳天皇の正体とは? 高松市庵治町の皇子神社 船祭りの”だんじり”の意味と祭神ウジノワキイラツコ (応神天皇の皇子)の政権交代の秘密とは?

出雲口伝が明かす応神天皇と仁徳天皇の正体とは? 高松市庵治町の皇子神社 船祭りの”だんじり”の意味と祭神ウジノワキイラツコ (応神天皇の皇子)の政権交代の秘密とは?

🔹八幡古表神社のホームページ

🔸傀儡子(くぐつし、くぐつ、かいらいし)

木偶(木の人形)またはそれを操る部族のことで[3]、流浪の民や旅芸人のうち狩猟と傀儡(人形)を使った芸能を生業とした集団、後代になると旅回りの芸人の一座を指した語。傀儡師とも書く。

また女性の場合は傀儡女(くぐつ め)ともいう。西宮発祥のものは正月に家々を廻ったことから冬の季語。

🔹【ダイジェスト動画】八幡古表神社 放生会

https://www.youtube.com/embed/-ntb-wA9UBo?rel=0

🔹八幡古表神社:神相撲の動画

https://www.youtube.com/embed/yEF6ltAvTbs?rel=0

住吉大神は竹内襲津彦のことを指すが、この八幡古表神社の住吉大神の人形の特徴が他の人形とあまりにも違いすぎて違和感がある。

🔹八幡古表神社にある住吉大神の人形

🔹住吉大神(竹内襲津彦)の身長は他の人形と比べて低い。肌の色も褐色で、手足も長い。これはドラヴィダ人の特徴を有している。

【1】宇佐宮支配下の八幡古表文化 | 福岡県築上郡 吉富町行政サイト

この住吉大神の人形は、出雲族 竹内襲津彦の身体的特徴を表しているのではないか。

他の人形に比べて出雲大神は、一番背が低く、肌の色は褐色で、手足も長い。 ドラヴィダ人の特徴を持っている。

この住吉大神は、別名を御黒男神(おんくろうのかみ)と呼ばれている。

また、福岡県糟屋郡久山町山田にある黒男神社(くろどんじんじゃ) は武内宿禰を祖と仰ぐ一族、阿部氏が社をつくり「黒男神」と唱えたと言われている。

🔹黒男神社(くろどんじんじゃ)

福岡神社参拝帳福岡県神社巡りjinja-sanpaicho.com

🔹黒男神社は複数箇所ある。