◼️応神天皇の皇子 菟道稚郎子(ウジノワキイラツコ)とは?

🔸記紀における菟道稚郎子(うじのわきいらつこ/うぢのわきいらつこ)

生年不詳 – 壬申年

記紀等に伝わる古代日本の皇族。

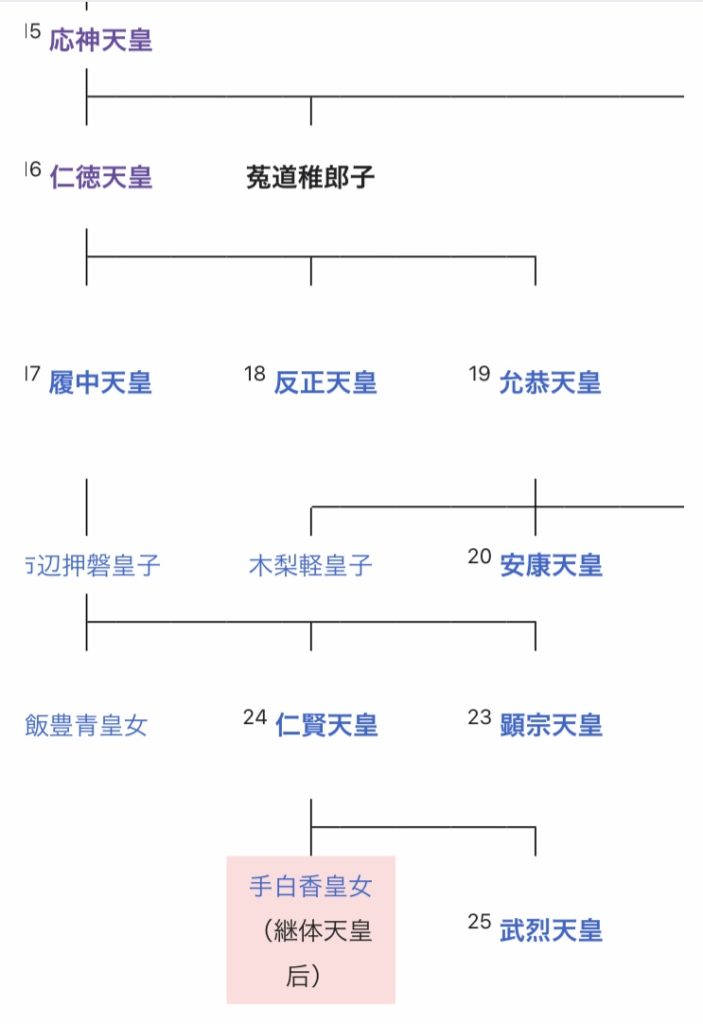

第15代応神天皇皇子(『日本書紀』では皇太子)で、第16代仁徳天皇の異母弟。

『日本書紀』では「菟道稚郎子」、『古事記』では「宇遅之和紀郎子」と表記される。

応神天皇皇子。応神天皇に寵愛され皇太子に立てられたものの、異母兄の大鷦鷯尊(後の仁徳天皇)に皇位を譲るべく自殺したという話で知られる。

系譜

概要

菟道稚郎子は、名前の「菟道」が山城国の宇治(現在の京都府宇治市)の古代表記とされるように、宇治地域と関連が深い人物である。

郎子は宇治に「菟道宮(うじのみや)」を営んだといい、郎子の墓も宇治に伝えられている。

郎子については『古事記』『日本書紀』等の多くの史書に記載がある。

中でも、父応神天皇の寵愛を受けて皇太子に立てられたものの、異母兄の大鷦鷯尊(おおさざきのみこと:仁徳天皇)に皇位を譲るべく自殺したという美談が知られる。

ただし、これは『日本書紀』にのみ記載された説話で、『古事記』では単に夭折と記されている。

『古事記』『日本書紀』の郎子に関する記載には多くの特異性が指摘されるほか、『播磨国風土記』には郎子を指すとされる「宇治天皇」という表現が見られる。

これらの解釈を巡って、「天皇即位説」や「仁徳天皇による郎子謀殺説」に代表される数々の説が提唱されている人物である。

🔸出雲口伝に伝わる菟道稚郎子(ウジノワキイラツコ)と高松市庵治(あじ)町にある皇子神社 船祭りのだんじり。応神天皇から仁徳天皇への政権交代のきっかけとなった宇治川事件とは?

父は応神天皇、母はワニ臣家の娘・宮宅主(みやけぬし)姫

ワキイラツコは大君に即位していた(宇治天皇)

ウジノワキイラツコの皇子が住んでいた村を皇子村〔現天理市庵治(おうじ)町〕と言う。

ワキイラツコは大君(天皇)になった後に、三宅村を領地とされた。

庵治町の東には、八田(はった)の小字名があり、ワキイラツコの妹の八田(やた)ノワキイラツメが生まれた所。

応神大君の別の皇子である、額田大中彦(ぬかたのおおなかつひこ)は、武内宿祢の弟・甘美内(うましうち)宿祢の子孫だった。

額田大中彦は宇治に住んでいたが、三宅村の北方に移住した。

彼は、自分の出身地の宇治にワキイラツコの宮殿を建てて、皇太子に協力した。

そのため、皇太子は宇治ノワキイラツコと呼ばれるようになった。

応神大君が亡くなった後、宇治ノワキイラツコは跡を継いで宇治大君(宇治天皇)となった。

『播磨国風土記』揖保郡には、宇治ノワキイラツコを「宇治天皇(うじのすめらみこと)」と書いている。

これは、宇治ノワキイラツコが大君に就任していたことを示している。

🔸奈良県の庵治町と三宅町

◼️ウジノワキイラツコを祀る神社は?

🔸宇治上神社 (京都府宇治市宇治山田)

祭神: 莵道稚郎子(ウジノワキイラツコ)、応神天皇、仁徳天皇

ウジノワキイラツコ(宇治天皇)の宮があった場所。宇治上神社と宇治神社は二社一体と言われる。

🔸宇治神社 (京都府宇治市宇治山田)

祭神: 莵道稚郎子 (ウジノワキイラツコ)

🔸皇子神社 (香川県高松市庵治町)

宇治川事件後に天理市庵治村から瀬戸内海を渡って逃げてきたウジノワキイラツコの皇子と一族が身を潜めたのが、高松市庵治(あじ)町。ヤマトの庵治(おうじ)を庵治(あじ)と言う読み方に変えた。

🔸鶴尾神社 (香川県高松市西春日町)

祭神: 氣長足姫尊(神功皇后)、譽田別天皇(応神天皇)、莵道稚郎子尊(ウジノワキイラツコ、宇治天皇)

神功皇后は、田道間守と同じく辰韓から渡来して来た王子のアメノヒボコ(出石神社の祭神)の子孫。葛城襲津彦と共に二韓征服(新羅、百済)を行なった。神功皇后と襲津彦の間の子が夭折した為、上毛野国にいた豊玉姫の息子の豊来入彦の子孫の竹葉瀬を養子とし、即位して応神天皇となった。よって応神天皇もウジノワキイラツコも月神信仰の宇佐神宮 宇佐家の血が入っている。

鶴尾神社の裏山一体では多くの古墳が発見されているが、この中には天理市庵治(おうじ)村から逃れてきたウジノワキイラツコの皇子の墓もあるのではないか?

🔹鶴尾神社の境内には香川県最古の古墳で古墳時代前期の「鶴尾神社4号墳」があり、石室から出土した鏡(獣帯方格規矩四神鏡)は国の重要美術品に認定されている。

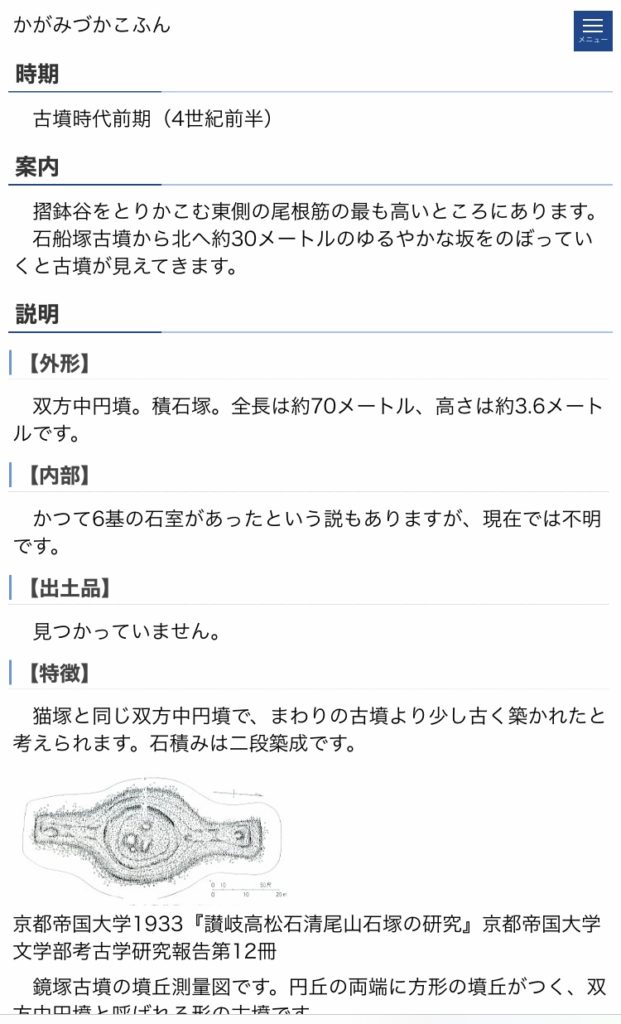

石清尾山古墳群の中の鏡塚古墳や猫塚古墳は、奈良県天理市柳本町にある櫛山古墳と同じく全国でも数基しかない双方中円墳である。またこの古墳群に見られる積石塚古墳は中国、朝鮮で見られる。

ウジノワキイラツコの母は渡来人の和邇氏の出身であり、その子も和邇氏の血を引く。

🔹🔹🔹ウジノワキイラツコの皇子と親族が住んでいた天理市庵治町と天理市柳本町にある櫛山古墳(双方中円墳)。

高松市の石清尾山古墳群にある双方中円墳(猫塚古墳、鏡塚)は天理市から移住して来た和邇氏が造ったのではないか?

石清尾山古墳群の双方中円墳はウジノワキイラツコの皇子の墓ではないか? 古墳の築造年代はズレがあるもの。櫛山古墳、猫塚古墳、鏡塚古墳は4世紀に造られた。応神天皇が亡くなったのは4世紀。

ウジノワキイラツコの母は和邇氏で、天理市を拠点に居住していた。和邇氏の柿本人麿は、ウジノワキイラツコの悲劇を知っており、幾つかの歌を残している。

🔹鶴尾神社裏山にある双方中円墳の猫塚古墳、鏡塚古墳

🔹櫛山古墳(天理市柳本町)

🔹猫塚古墳 (高松市)

🔹鏡塚古墳 (高松市)

🔹鶴尾神社4号墳 → 推定:古墳時代前期(3世紀末)

🔹和珥氏(わにうじ)は、「和珥」を氏の名とする氏族。5世紀から6世紀にかけて奈良盆地東北部に勢力を持った古代日本の中央豪族である。

和珥は和邇・丸邇・丸とも書く。

勢力範囲

和珥氏は、奈良盆地東北部一帯に広く勢力を持った。

その本拠地は大和国添上郡和邇(現・奈良県天理市和爾町・櫟本町付近)と添下郡で、後漢中平年間(184年 – 189年)の紀年銘をもつ鉄刀を出土した東大寺山古墳を含む櫟本古墳群はこの一族の墓所と推定されている。

年代や規模の観点から、最初期の東大寺山古墳が彦国葺命の、赤土山古墳が大口納命の墓と推定されるが、和邇下神社古墳は規模から見て武振熊命の墓とは考え難いと指摘されている。

🔹和邇氏の拠点 天理市和爾町と櫟本町(いちのもとちょう)

🔹高松市に隣接する木田郡三木町には和爾賀波神社(わにかわじんじゃ)と鰐河神社がある。祭神は豊玉姫。ウジノワキイラツコの父 応神天皇は神功皇后の養子となった上毛野国の竹葉瀬と言い、豊玉姫の子の豊来入彦の子孫。豊玉姫は宇佐家の出身で月神信仰。ウジノワキイラツコの母は和邇氏で先祖は2世紀に朝鮮半島から日本海に移住してきた渡来人。

🔹石清尾山古墳群(いわせおやまこふんぐん)は、香川県高松市峰山町、室町、宮脇町、西春日町(鶴尾神社)、鶴市町、西宝町にわたる石清尾山塊上に所在する積石塚を特色とする古墳群。国の史跡に指定されている。

本古墳群は、高松市街地にある標高約232メートルの石清尾山丘陵上に所在し、200基を超える円墳や積石塚や盛土墳が築造されている。

積石塚は3世紀から5世紀のものである。5世紀末頃から約100年ほどの間、この地で古墳は造られなくなり、横穴式石室を有する盛土墳が造られるのは6世紀後半から7世紀前半にかけてである。

🔹積石塚は、日本だけにみられるものではない。例えば、朝鮮半島にあった古代国家「高句麗」の首都「扶余(現在、中華人民共和国東北地方集安県)」にも多くの積石塚が存在する。また、中央アジアにも存在しており、積石塚は特別珍しいものではなく、極めて一般的な墓だった。これらの積石塚を遊牧民の墓とする説もある。

石清尾山古墳群には、中央アジアはもちろん、朝鮮半島の直接的な影響は認められない。しかし、最近では扶余周辺で前方後円形の積石塚が発見される等、朝鮮半島の古墳と日本の古墳との関係も改めて問題となっている。

🔹高松市庵治町の沖にある小豆島にも皇子神社がある。祭神は不明だが、もしかするとウジノワキイラツコの一族が上陸していたかもしれない。

◼️プロフィール