◼️出雲王家 富家に伝わる伝承とは?

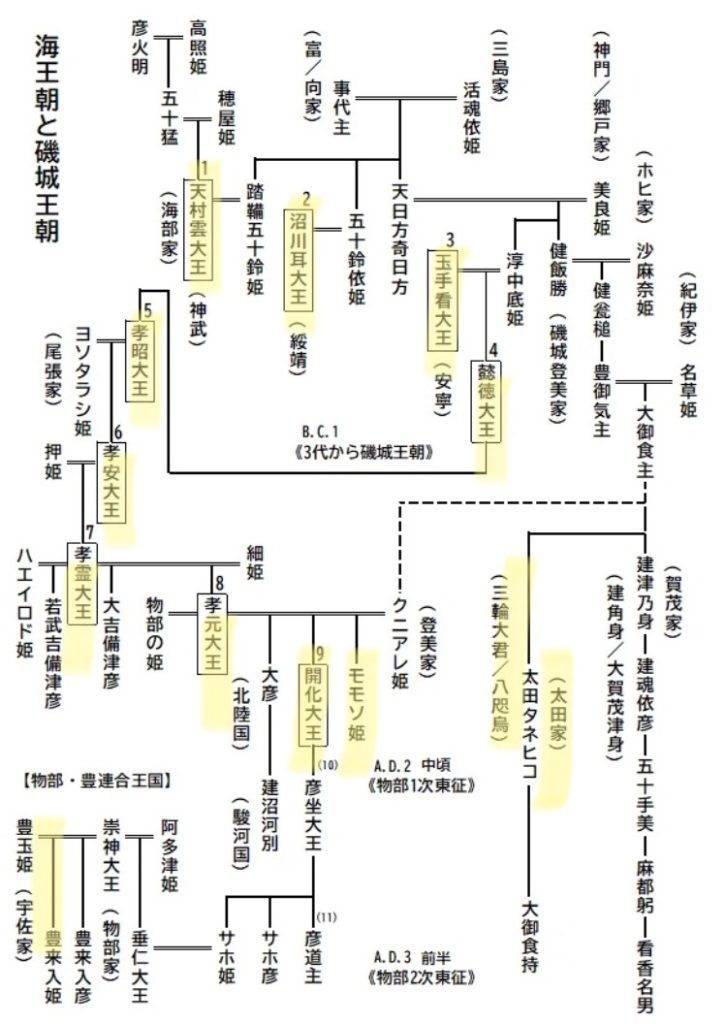

古代出雲王朝では、主王(オオナモチ: 大穴持)、副王(少彦または少名彦)の二人の王により治められていた。

平和な暮らしを享受していた出雲王国に、あるとき徐福と言う人物が船団を引き連れて出雲へやって来た。

徐福は、不老不死の妙薬を探しに行くためと秦始皇帝を説得し、秦国から大勢の秦国人(海童と呼ばれた若者や先進技術を持った職人たち)を連れてやってきた。徐福は 記紀では素戔嗚(スサノオ)と書かれ、出雲では火明(ホアカリ)、佐賀県の吉野ヶ里では、饒速日(ニギハヤヒ)と名乗った。

古代出雲王朝の八代目主王オオナモチ(大穴持ー主王)の八千矛(記紀では大国主命。俗に言う大黒様)と、八代目スクナヒコ(少彦ー副王)の八重波都身(記紀では言代主。俗に言う恵比寿さん)の二人は同時期に中国の秦からの渡来人 徐福の家来(穂日と息子のタケヒナドリ)により、言葉巧みに誘い出され、幽閉されて命を絶たれた。紀元前3世紀末のことである。

穂日(ホヒ)は、出雲国造家の始祖 天穂日命(アメノホヒノミコト)、タケヒナドリは、第2世 武夷鳥命(たけひなどり)となる。第13世が、襲髄命(そつね)野見宿禰 相撲の元祖となる。

富家伝承によれば、武夷鳥命(たけひなどり)が西出雲王家出身8代主王の大国主に、「海童が海で鰐(サメのこと)を捕えて騒いでいる」と告げた。

※インドに起源を持つ出雲族は、インドで信仰の対象としていたワニの代わりにサメ、ヘビはウミヘビとした為、鰐(ワニ)は出雲では神聖な動物だった。

大国主は武夷鳥命(タケヒナドリ)と共に薗の長浜(稲佐の浜の南)に出向いた。

すると海童たちは大国主を取り囲み船に引きずり込んだ。その後、大国主は行方不明になってしまった。

武夷鳥命(タケヒナドリ)は東出雲王家出身8代副王・亊代主に、「大国主が薗の長浜で行方不明になったので一緒に探してください」と言って、事代主を船に乗せた。

船が弓ヶ浜の粟島(米子市彦名町)に着くと、海童が取り囲み裏の洞窟(静の岩屋)に幽閉した。

大国主も猪目洞窟に幽閉されてしまった。

幽閉された大国主命と事代主は餓死してしまったと富家の伝承に伝わる。

※海童とは徐福が連れてきた少年たちのこと。

※粟島神社裏の静の岩屋には八百比丘尼伝説もある。

◼️大国主命が葬られた御陵神社と出雲大社の位置

◼️出雲大社は大国主命が葬られた場所を拝むように建てられている。

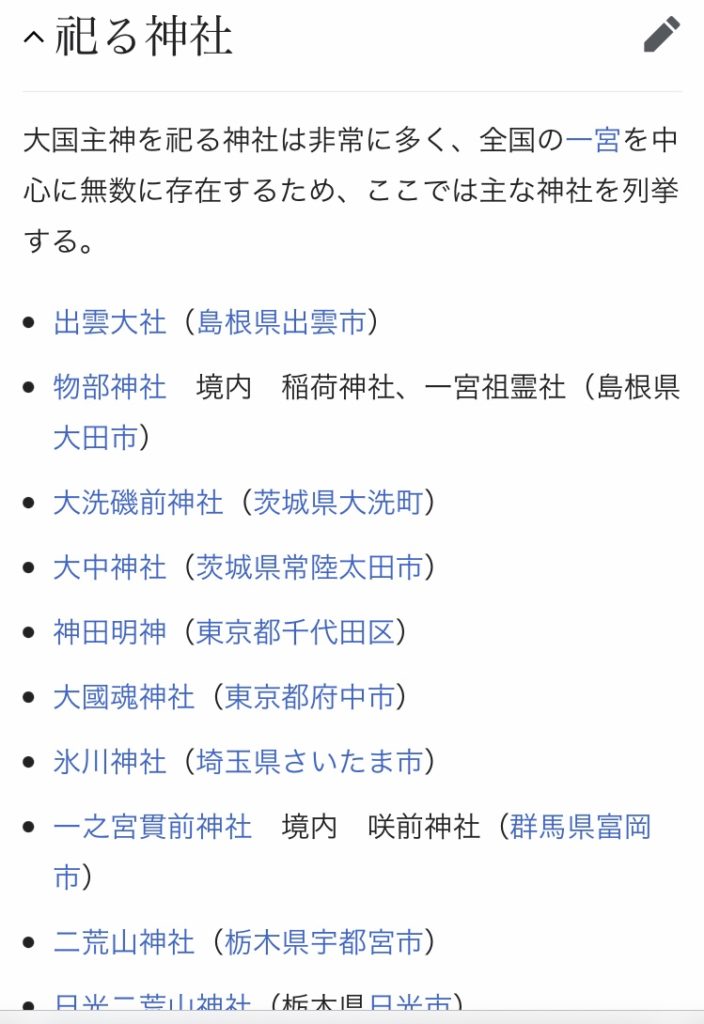

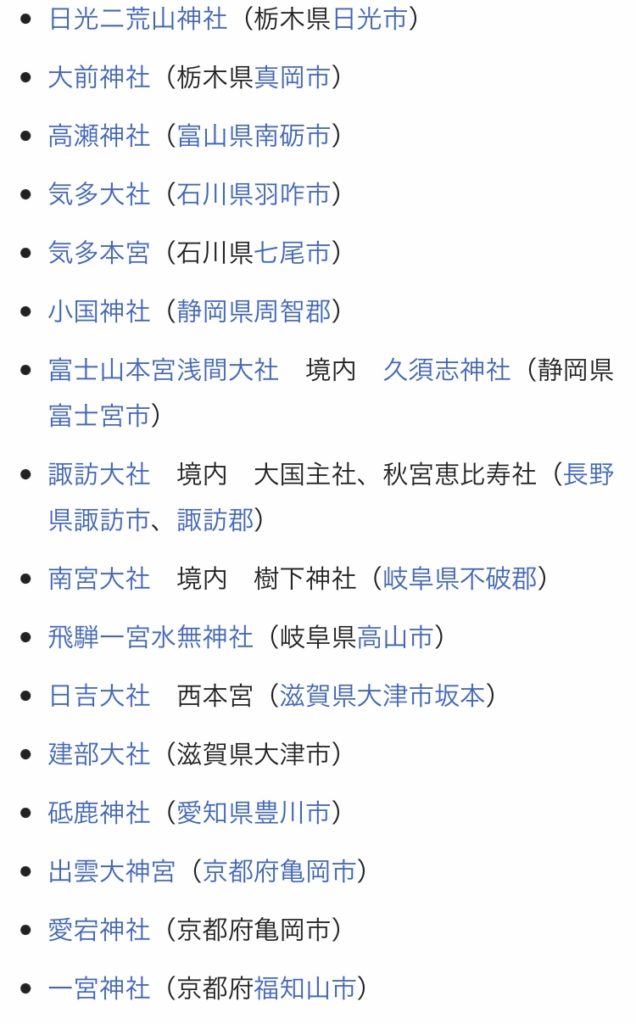

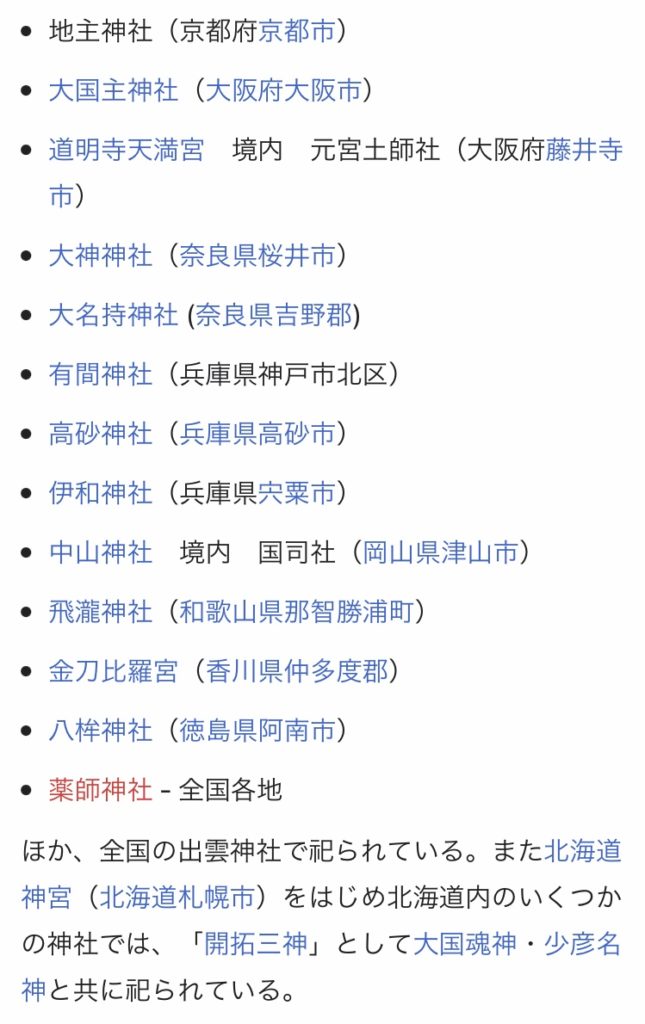

◼️全国の神社で祀られる神の中で、出雲の神(国津神・地祇)と言えば、「大国主」と「事代主」が殆どである (他には猿田彦)。

大国主は「大己貴」(オオナムチ)、「八千矛」(ヤチホコ)などと呼ばるが、それらは全て同一人物の8代出雲王「八千矛王」を指す。

当時の出雲の主王の役職名は「大名持」(おおなもち/大穴持)、副王は、役職名を少名彦と言った。

事代主とは8代の副王「八重波津身」(ヤエハツミ)のことである。

出雲の王は「遠津山崎帯王」(トオツヤマサキタラシ)まで17代続くが、大国主命と事代主の二人の王と副王が、全国の神社で神とし祀られる理由は、徐福とその配下の穂日、タケヒナドリ、海童たちの策略により非業の死を遂げた為、その怨念を鎮め、鎮魂するためである。特に徐福の子孫である物部氏、穂積氏、海部氏などは大国主命と事代主のたたりを恐れているのである。

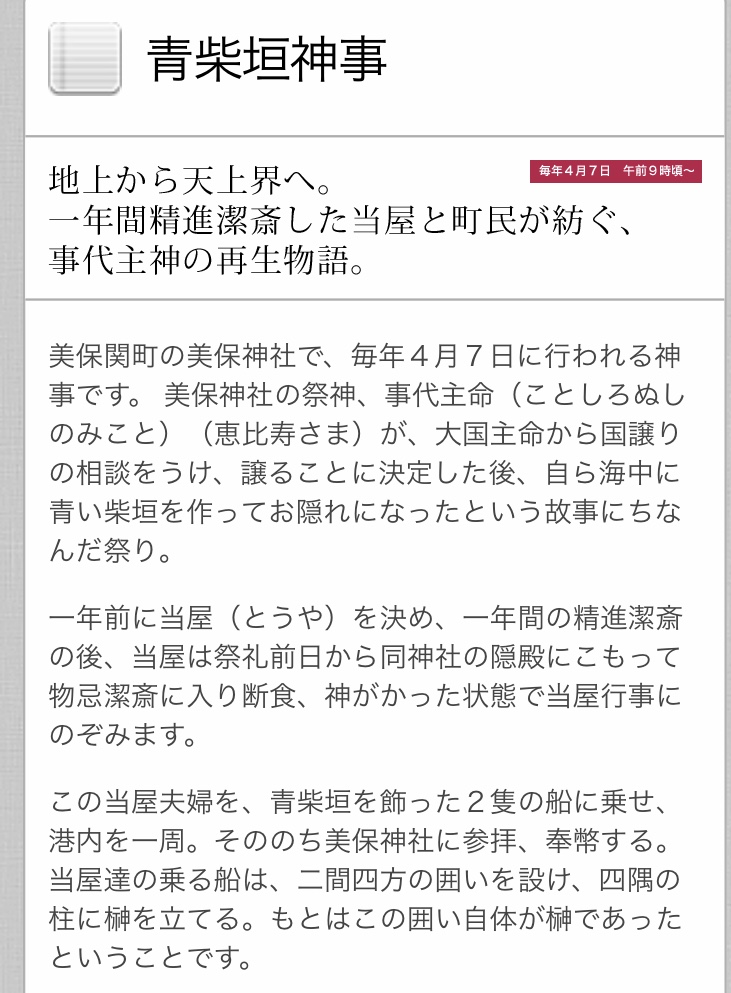

島根県にある美保神社で現在も執り行われる青柴垣神事は、この出雲王国を襲った最大の悲劇を忘れない為、そして鎮魂の為に行われる。国譲りの実態は、このように大国主命と事代主が暗殺されたことだが、記紀では別の物語となって伝わっている。

◼️美保神社「諸手舟(モロタブネ)神事」とは?

徐福の家来の穂日(ホヒ)は、徐福の指示で事前に徐福の出雲上陸の許可を八千矛(大国主)から取り付け、そのまま出雲王国に残り働いていた。その後、大船団を率いて徐福一行が出雲へやって来た。

徐福は出雲王家の娘 高照姫と結婚し、出雲で暮らしていたが、日本へやってきた目的は日本の王となることだった(不老不死の妙薬を探すというのは秦始皇帝から援助を受ける口実)。

徐福は、穂日とヒナドリ親子、海童達を使い暗殺計画を実行することにした。

ある日、穂日に言葉巧みに誘い出された大国主は 出雲の「園の長浜」で行方不明となった。

結局、大国主は日本海に面した猪目洞窟に幽閉され餓死した。この稲目洞窟からは後年、人骨が発見されている。

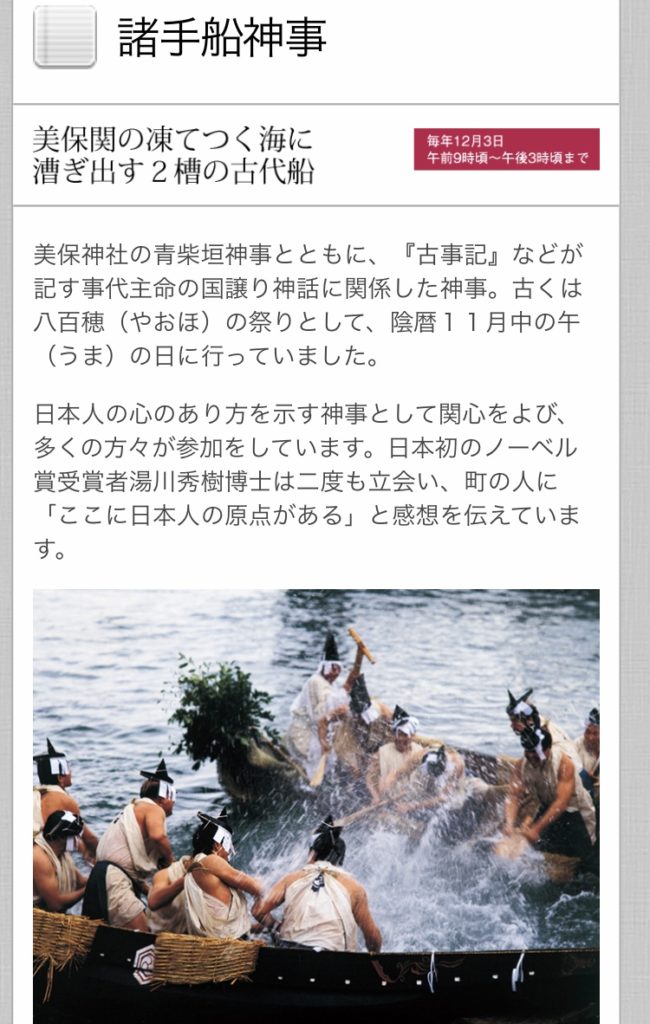

大国主失踪の知らせを早船で言代主に知らせる為、美保の沼川姫屋敷に滞在していた言代主のところへ穂日の息子「タケヒナドリ」が知らせに行き、言代主も誘い出されてそのまま行方不明となってしまった。

言代主(第8代出雲副王、少名彦、八重波都身)は王の海(中海)を西へ向かったまま行方不明となった。

その時の早船の知らせの様子を今に伝えるのが美保神社「諸手舟(モロタブネ)神事」

◼️大国主命の別名、子孫(氏族)、祀られる主な神社

◼️彦火明(ホアカリ) =徐福=ニギハヤヒ(饒速日命)。

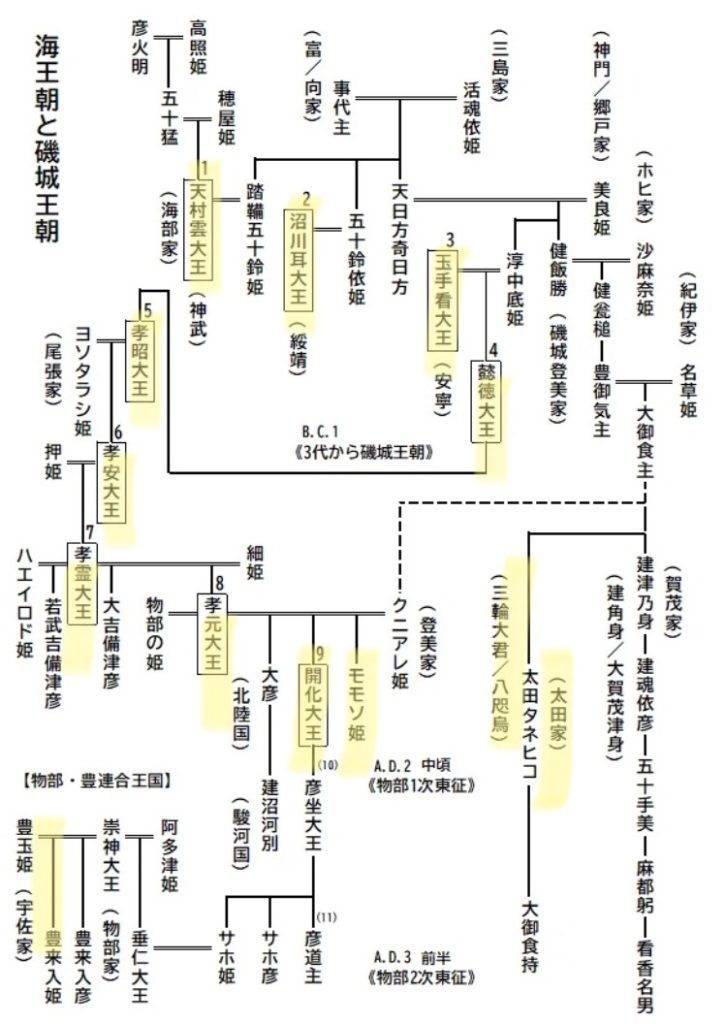

初代大王のアメノムラクモ(京都府宮津市の籠神社の宮司家 海部氏)は徐福の孫にあたる。

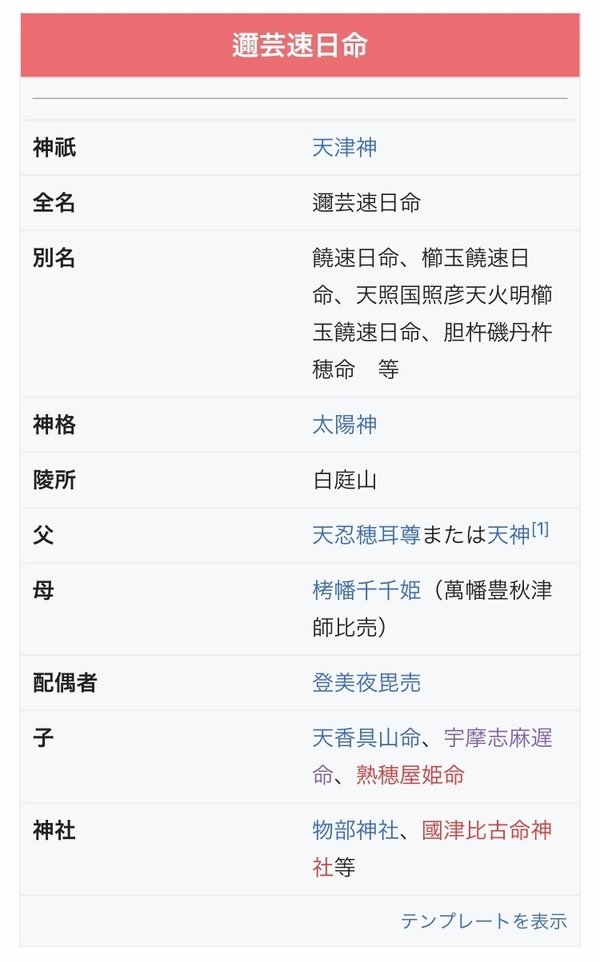

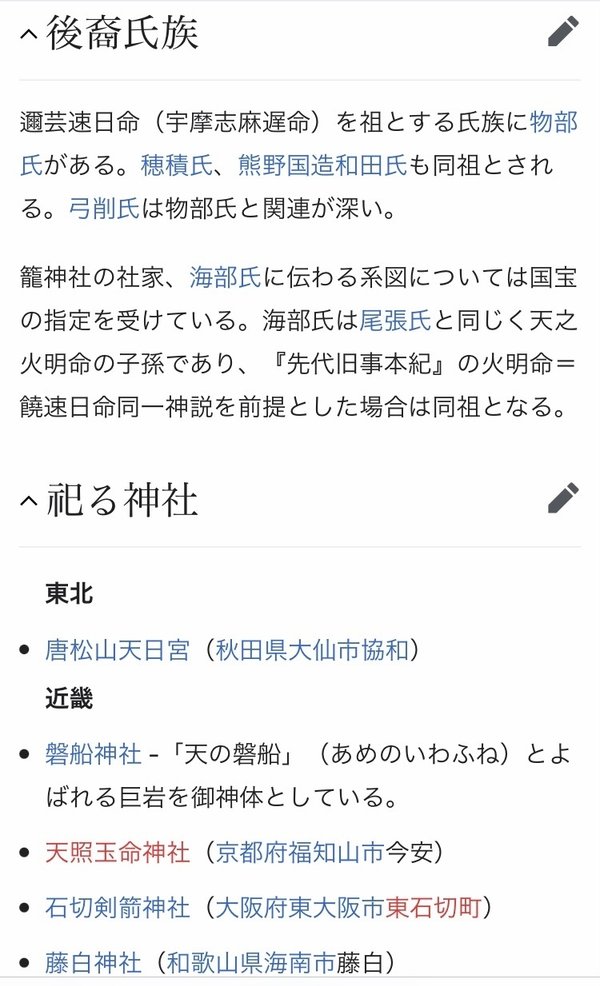

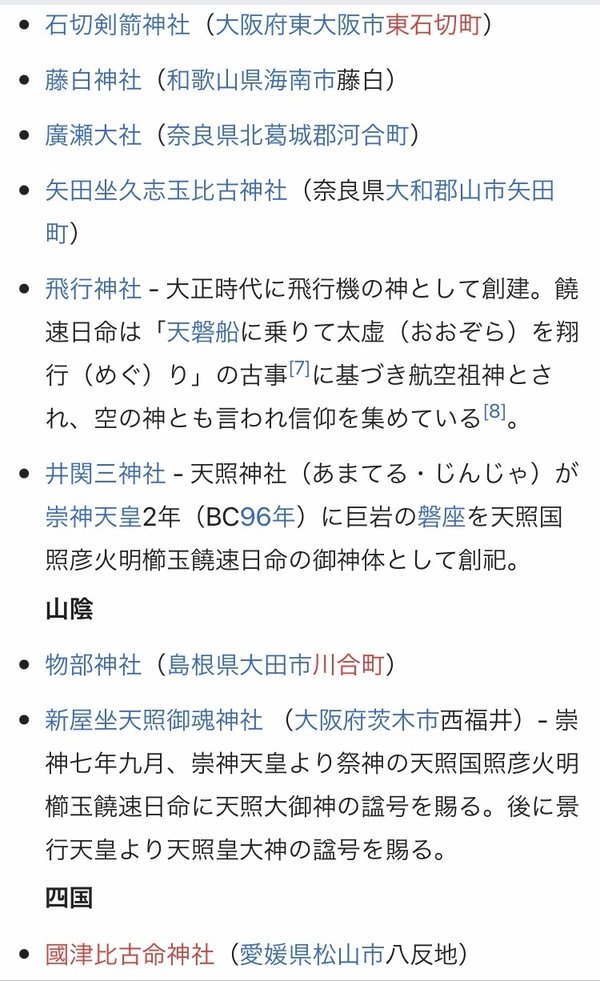

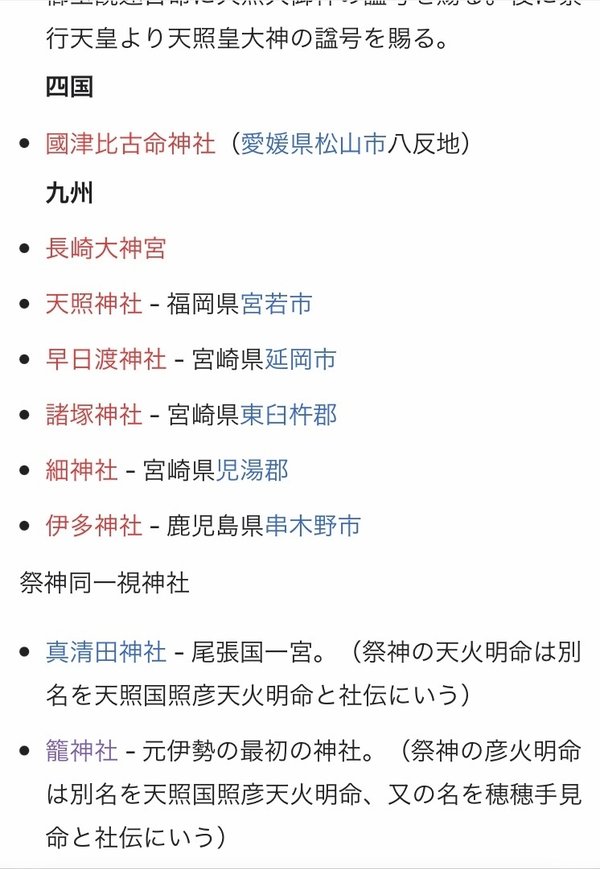

◼️饒速日命 (= 徐福)の別名、末裔氏族、祀られる主な神社

◼️出雲王国富家口伝

藤原不比等により改ざんされた記紀の歴史とは異なる歴史とは?

◼️大国主命が幽閉され亡くなった稲目洞窟。

◼️事代主は、幽閉され鳥取県米子市の粟島にある粟島神社裏の洞窟で亡くなった。今は粟島は地続きとなっている。

◼️島根県美保神社の青柴垣(あおふしがき)神事

◼️徐福の日本の王となる夢は孫のヤマト政権の初代大王アメノムラクモ(京都府宮津市の籠神社宮司家 海部氏)により実現し、海部王朝、磯城王朝、物部王朝と続いた。

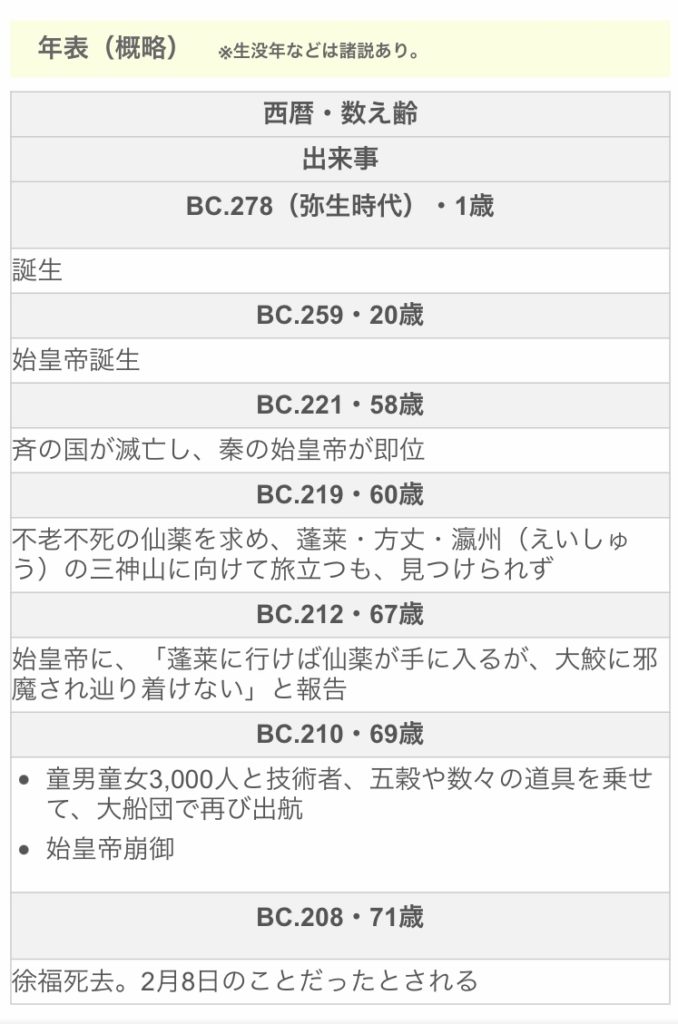

中国の歴史書 史記や出雲王家の富家の口伝によると、徐福は紀元前3世紀に2回、日本へやって来た。

不老不死の薬を手に入れ始皇帝に献上する建前で、実際は日本の王になろうとしてやって来た。

一度目は、西出雲に上陸した。

当時の出雲王国の8代目主王ヤチホコ(大国主:役職名)に取り入り、その娘の高照姫と結婚し、五十猛(五十猛の息子がヤマトの初代大王となる)をもうけた。

しかしながら、徐福は部下に命じ、ヤチホコと副王の事代主(スクナヒコ)を暗殺してしまった。

ヤチホコは島根県の稲目洞窟、事代主は粟島の洞窟で亡くなった。

この大惨事を忘れない為に島根県美保関町では毎年、青柴垣神事を執り行う。

徐福は、出雲王国にはいれなくなり、息子の五十猛を妻に託し秦へ帰国した。

父である徐福が部下のアメノホヒ(穂日)とヒナドリ親子に命じ、出雲王と副王を殺害した為、徐福の息子である五十猛(イソタケ)は出雲にいづらくなり、徐福と共に日本に来た者たちや出雲の人たちを引き連れて、丹波(今の丹後)へ移住し、指導者となり、香語山(カゴヤマ)と名を改めた。カゴヤマは籠神社の宮司家 海部氏の先祖であり、その息子はヤマト朝廷の初代大王アメノムラクモとなる。

徐福は秦に帰国した際、始皇帝に、サメのせいで不老不死の薬が手に入らないので、もっと軍備を与えて欲しいと説明した。

始皇帝は再度、徐福を信じて、今度は童男・童女に加え、軍隊と熟練工を与えた。ここまで徐福を信頼するのは始皇帝と徐福は同じ犹太人であったからと言う説がある。

※犹太人 : ユダヤ人

徐福の2回めの来日では、佐賀県に上陸した。

2度めの来日時には、徐福は饒速日(ニギハヤヒ)と名乗った。

徐福=ホアカリ=ニギハヤヒとなる。

徐福集団は、合計で5000人が渡来したことになり、日本に大きな影響を与えた。

佐賀県に上陸した徐福の子孫は、物部(モノノベ)氏と呼ばれるようになった。

徐福たちは、吉野ヶ里に住み、強力な勢力を形成していった。吉野ヶ里遺跡は、徐福の拠点跡となる。

徐福は宗像三姉妹の市杵島姫を妻に迎えた。そして、生まれた穂屋姫が、丹後の香語山(カゴヤマ)と結婚した。

そして、海村雲(アマノムラクモ)が生まれた。

海村雲は、一族を連れて、丹波からヤマトへ移住した。

同じ頃、大阪・三島の出雲族が、天日方奇日方(アマヒカタクシヒカタ)をリーダーとして、ヤマトへ移住した。

両者は協力してヤマトを治めていくこととなり、海村雲が初代大王に就いた。

これが、神武天皇のモデルとなる。

クシヒカタは、ムラクモと協力関係を結ぶため、妹のタタライスズヒメの婿にムラクモを迎えた。

そして、ムラクモの息子(2代大王〈綏靖天皇〉)は、もう一人の妹イスズヨリヒメの婿となった。

始祖: 天火明(徐福、饒速日命) → 息子: 天香語山(五十猛) → 孫: 天村雲 (ヤマト王権初代大王)

◼️徐福の本来の表記は徐巿(じょふつ)と書く。

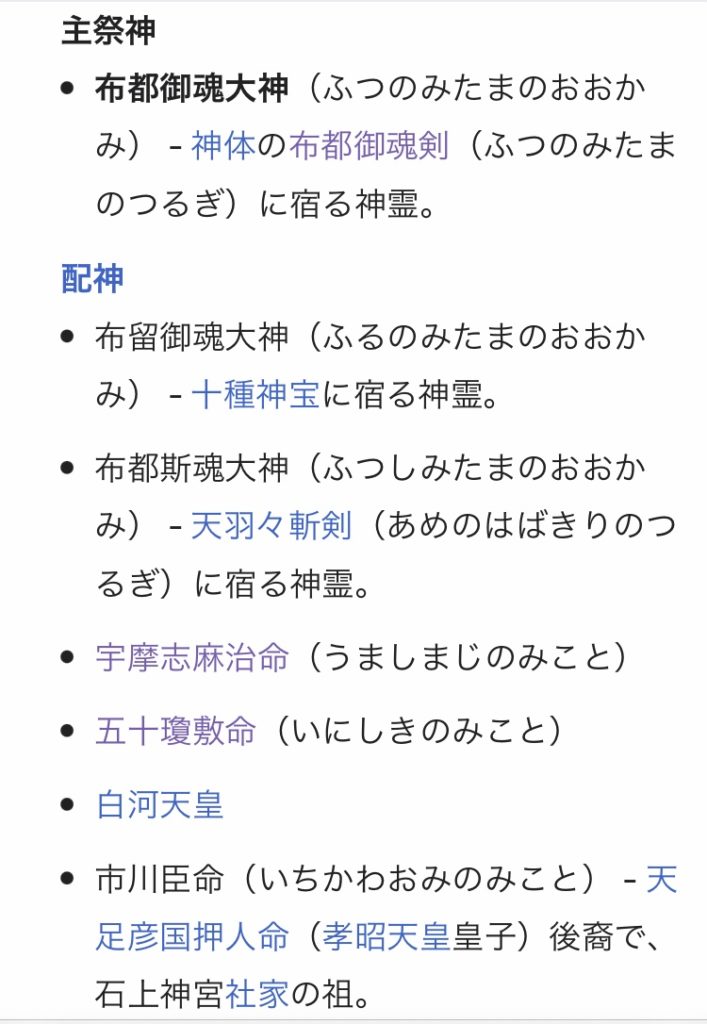

→ 日本書紀に登場する経津主神(ふつぬしのかみ)やヤマト政権の武器庫と言われる物部氏の氏神である石上神宮(天理市)の主祭神 布都御魂大神(ふつのみたまのおおかみ)は徐福のこと。素戔嗚(スサノオ)が使っていた刀を布都御魂と言う。

🔸徐福 = 天火明 = 饒速日命 = 素戔嗚(スサノオ) = 布都御魂大神

◼️物部氏の氏神 奈良県天理市の石上神宮の祭神

●主祭神: 布都御魂大神(ふつのみたまのおおかみ)は徐福のこと。

●配神: 宇摩志麻遅命(うましまぢのみこと)は、物部氏、穂積氏、采女氏らの祖とされる人物。父は饒速日命(徐福)。

邇芸速日命(徐福)が那賀須泥毘古の妹である登美夜毘売を娶って生んだ子で、『先代旧事本紀』では天香山命(尾張氏の祖、五十猛)が異母兄であり、彦湯支命の父であると伝える。

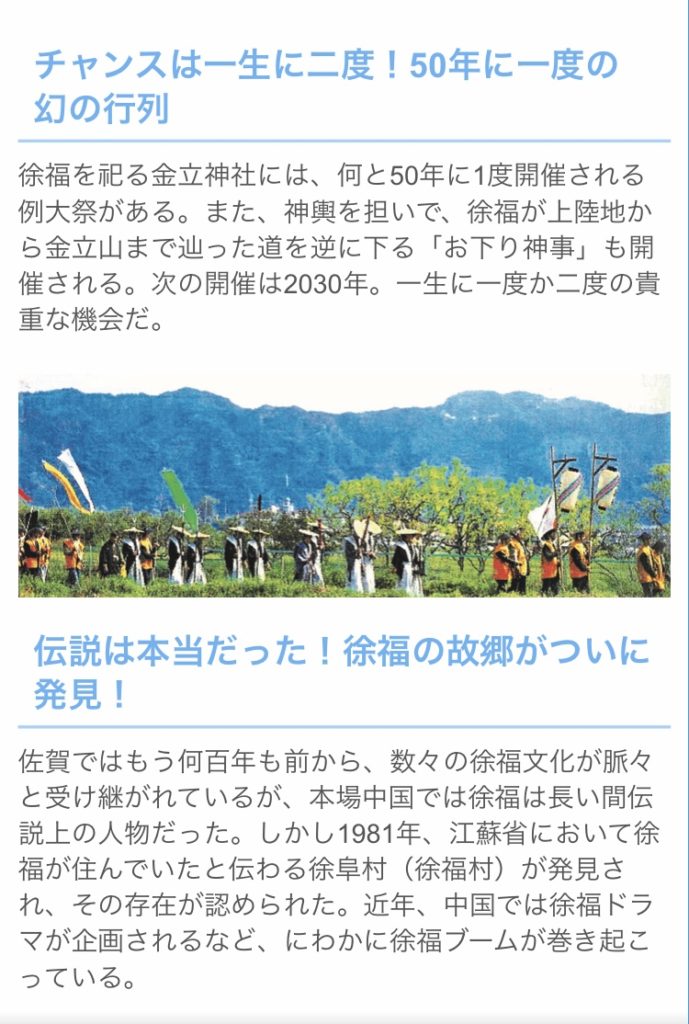

◼️佐賀市における徐福の痕跡

https://www.sagabai.com/main/3776.html

◼️なるほど日本 第51話 | 出雲の伝承が示すスサノオの正体とは!?(前編:徐福の渡来)

◼️なるほど日本 第52話 | 出雲の伝承が示すスサノオの正体とは!?(後編:スサノオの正体)

◼️秦氏は紀元前3世紀に徐福と共に数千人が日本に渡来して来た。

また紀元後3-7世紀にも先祖が眠る日本へ3-5万人規模で移住、ひたすら資金と高度な技術を提供し続け先祖の国、日本の国造りを影で支援した (土木、養蚕、機織り、神社建築、酒造、芸能、等)

渡来してきた秦氏の数は、当時の日本の人口の1%に及ぶ。

◼️日本の歴史では、この紀元前3世紀の徐福と秦氏の渡来と紀元前から存在した出雲王国の存在を無かったことにしている。

だから記紀で書かれている内容と地方に残る風土記や神社に残る古伝、口伝と辻褄が合わず、混乱する。

日本の正史に本当の史実が書かれていない為、日本の成り立ちを理解するのが困難になっている。

日本の多くの神社で祀られているホアカリやニギハヤヒ、スサノオは徐福のこと指す。 天津神が天から降りてきたと言うのは、大陸から渡来して来たことを指す。

記紀にある国譲りの実際の姿は、出雲王国のヤチホコ(大国主)と事代主が暗殺されたことを指す。

島根県の美保神社で執り行われる青柴垣神事にその史実が隠されている。

島根県の稲目洞窟と粟島の洞窟で餓死させられた出雲の当時の8代王のヤチホコと副王だった事代主の霊を鎮魂する為、全国で祀られている。