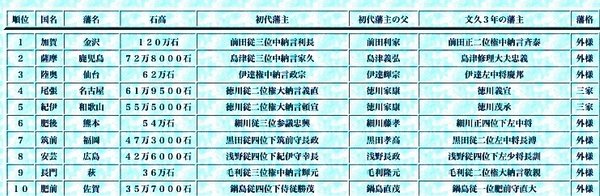

◼️全国石高ランキング1位は?

江戸時代の石高ランキングを見ると加賀藩が120万石とダントツのトップ!

2位薩摩藩72万8千石。

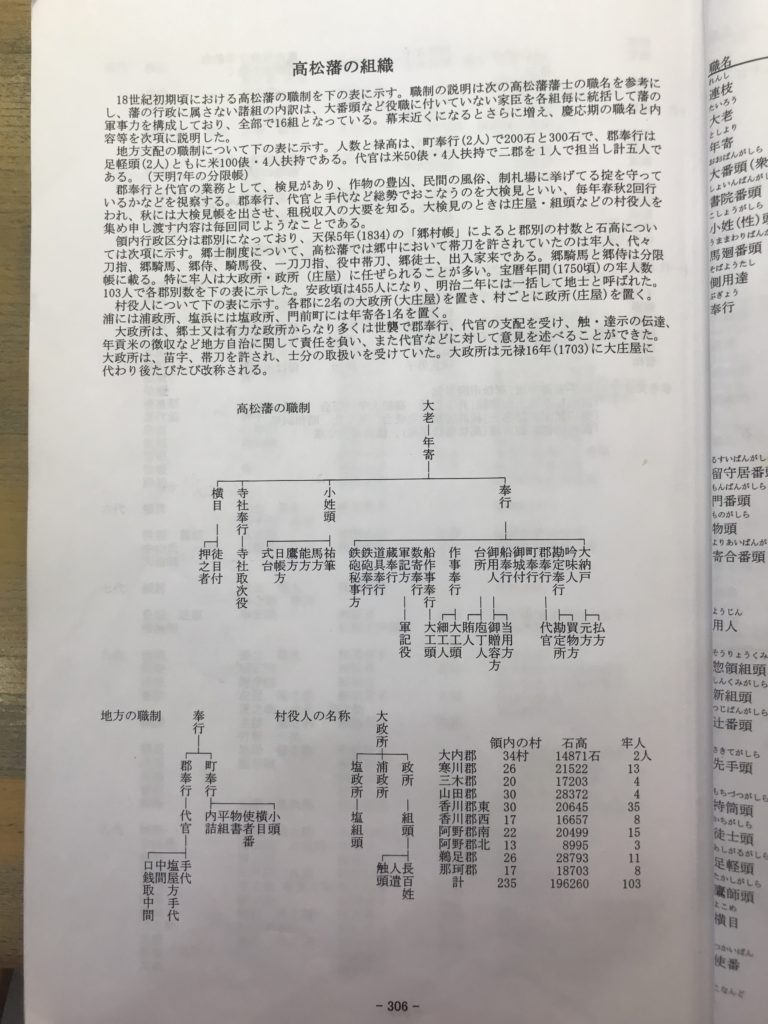

現在の香川県、讃岐は東讃と西讃に分かれ、東は高松藩 12万石、 西は丸亀藩 5万1500石となっていた。

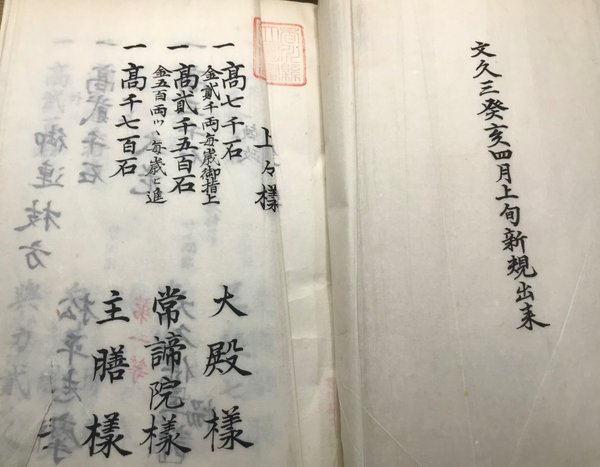

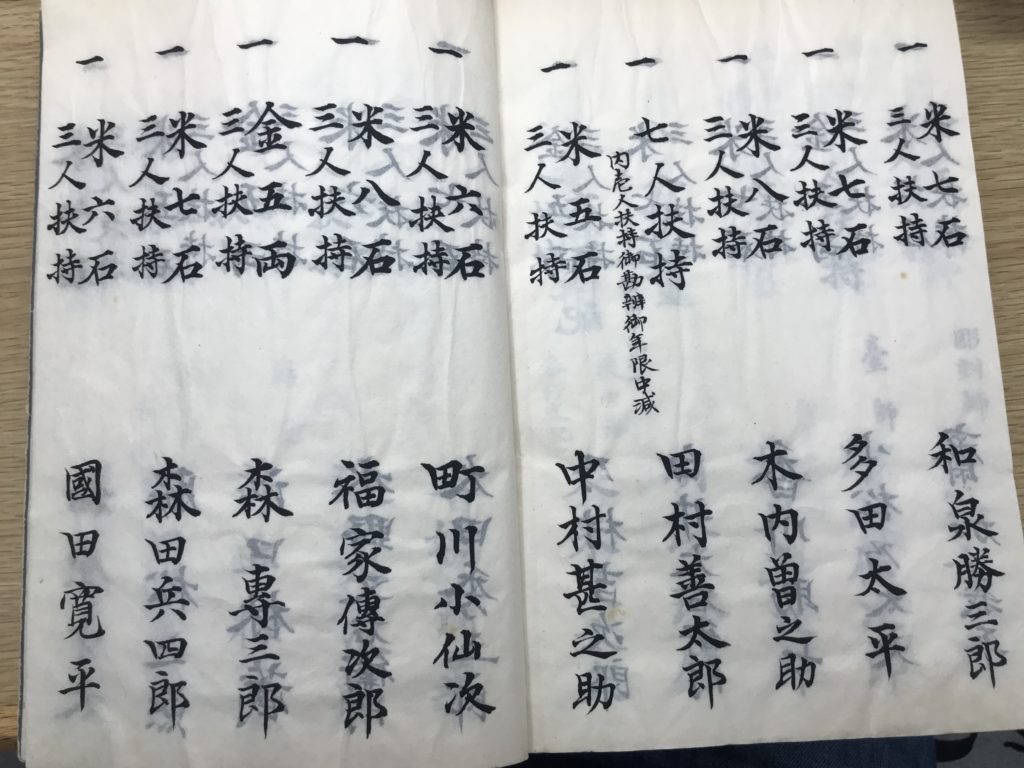

高松藩の 分限帳 を見ると大殿様 (藩主) が7千石だが、藩士の大半は百石以下となっている。

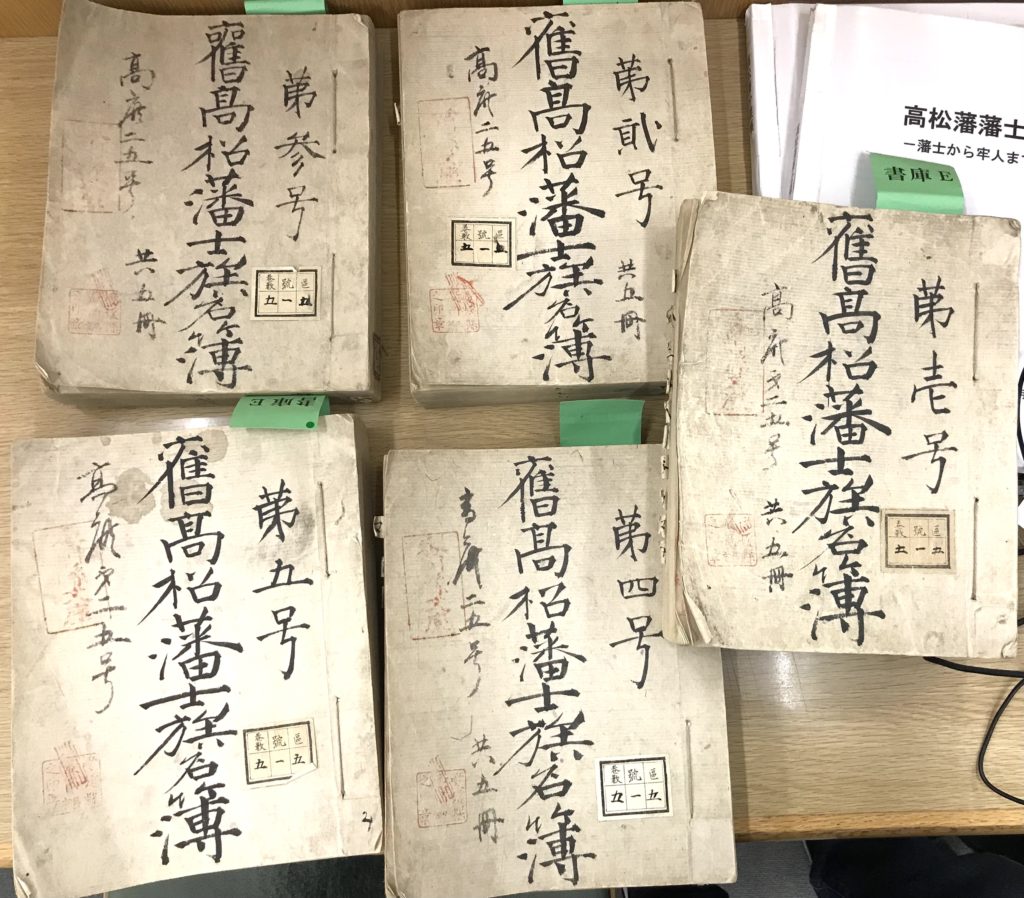

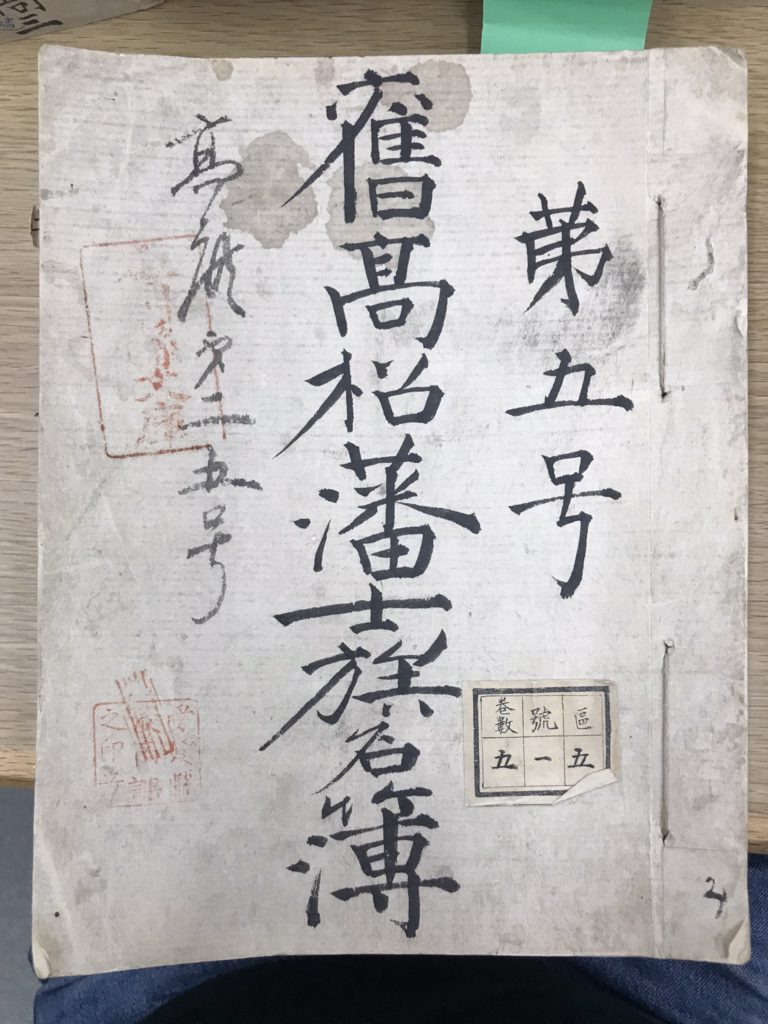

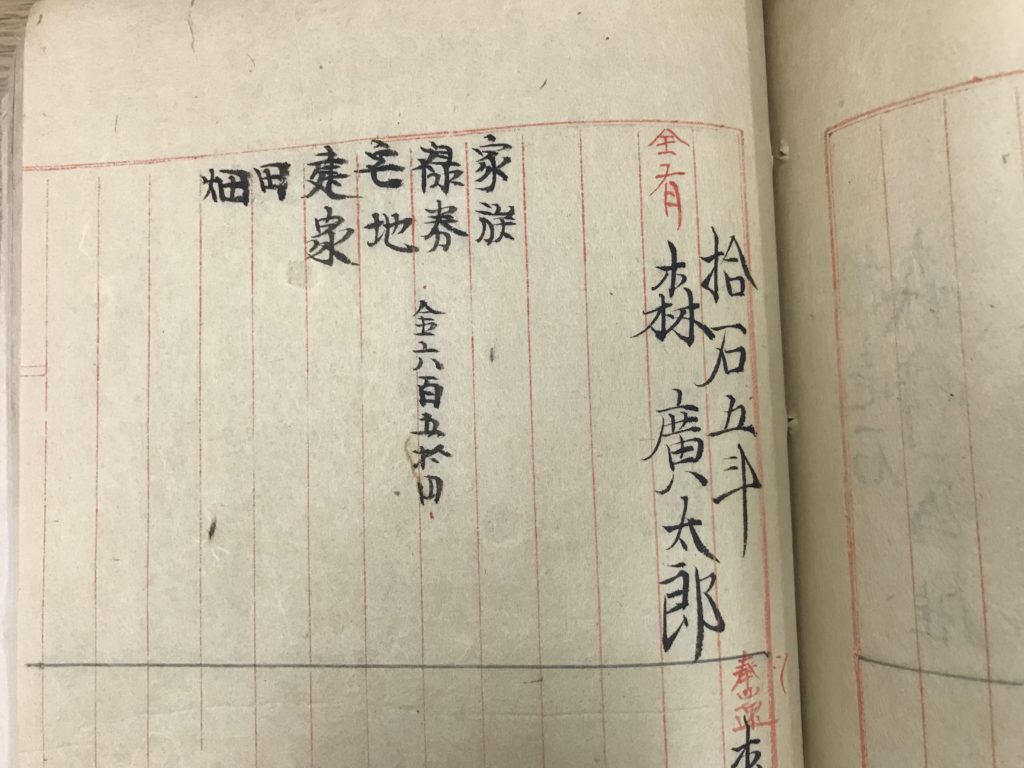

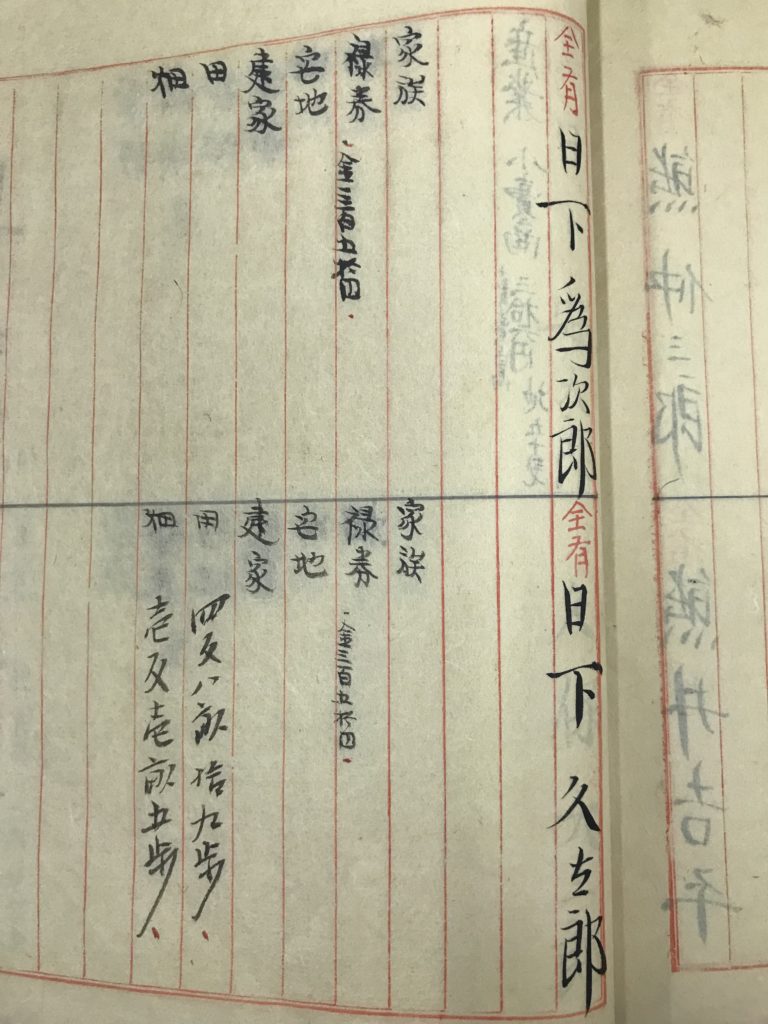

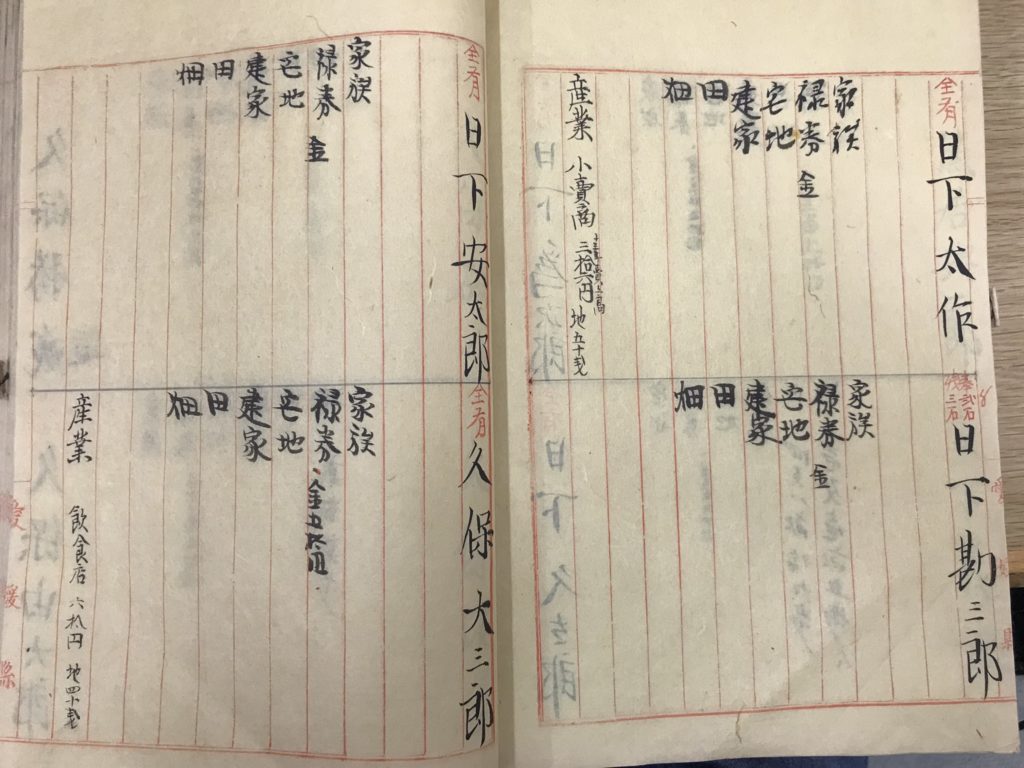

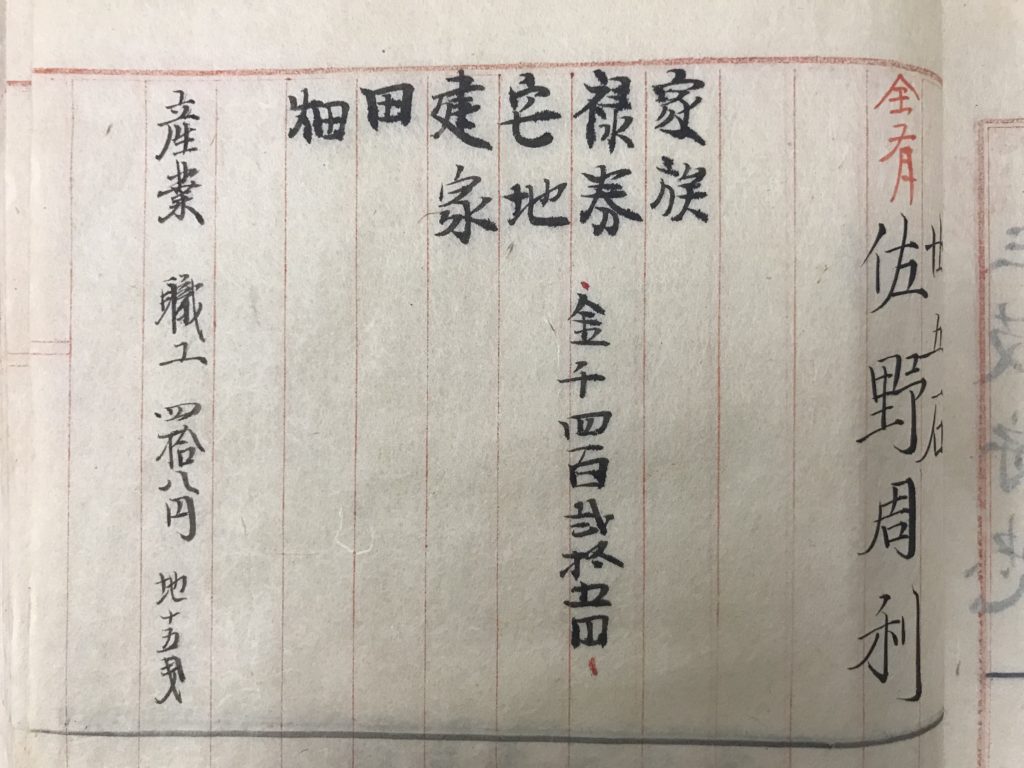

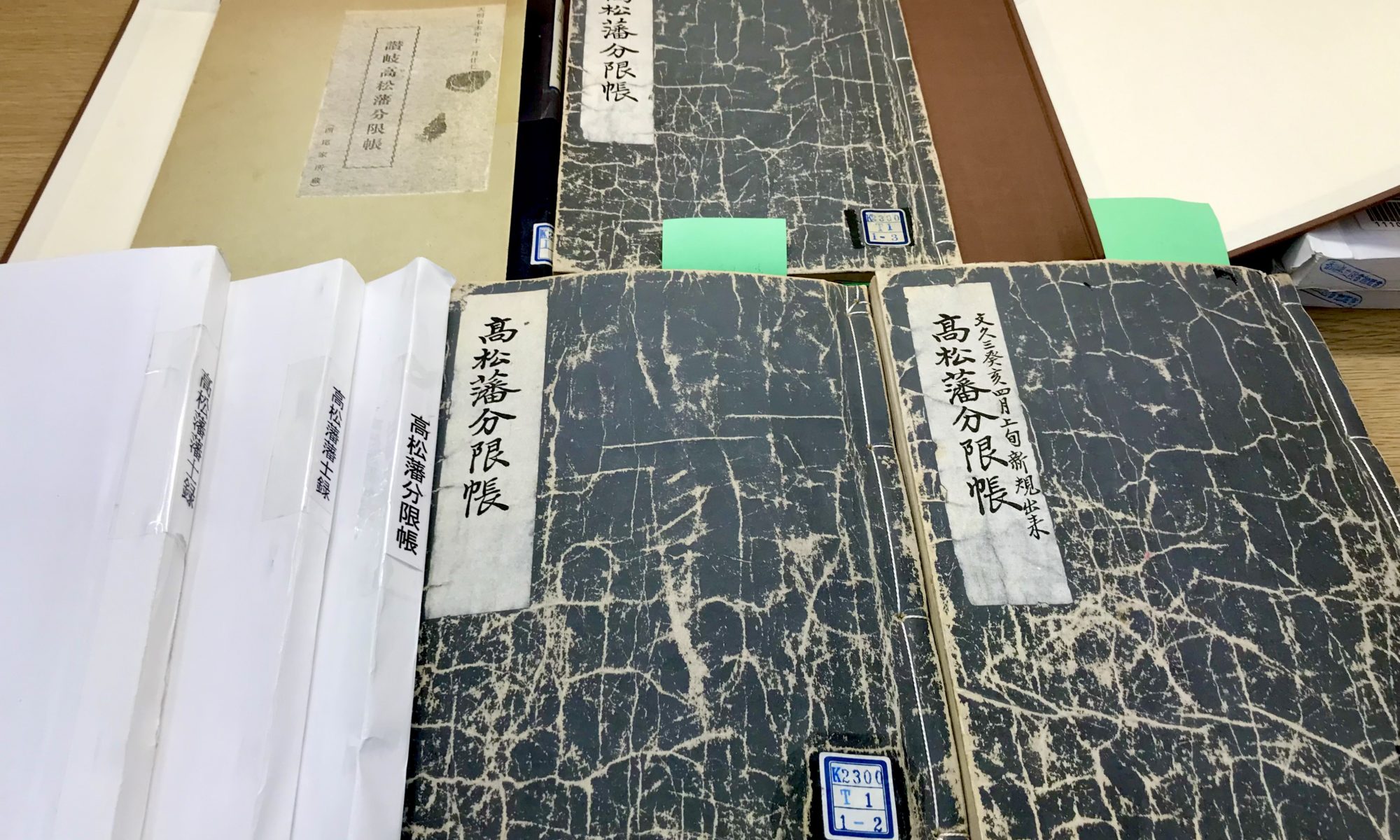

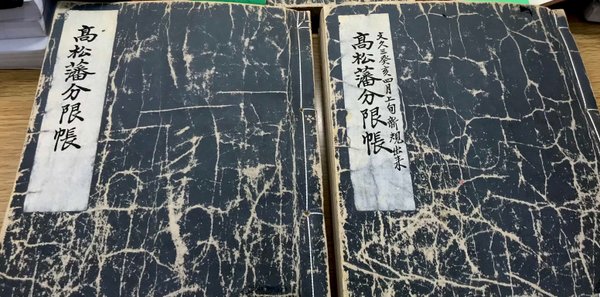

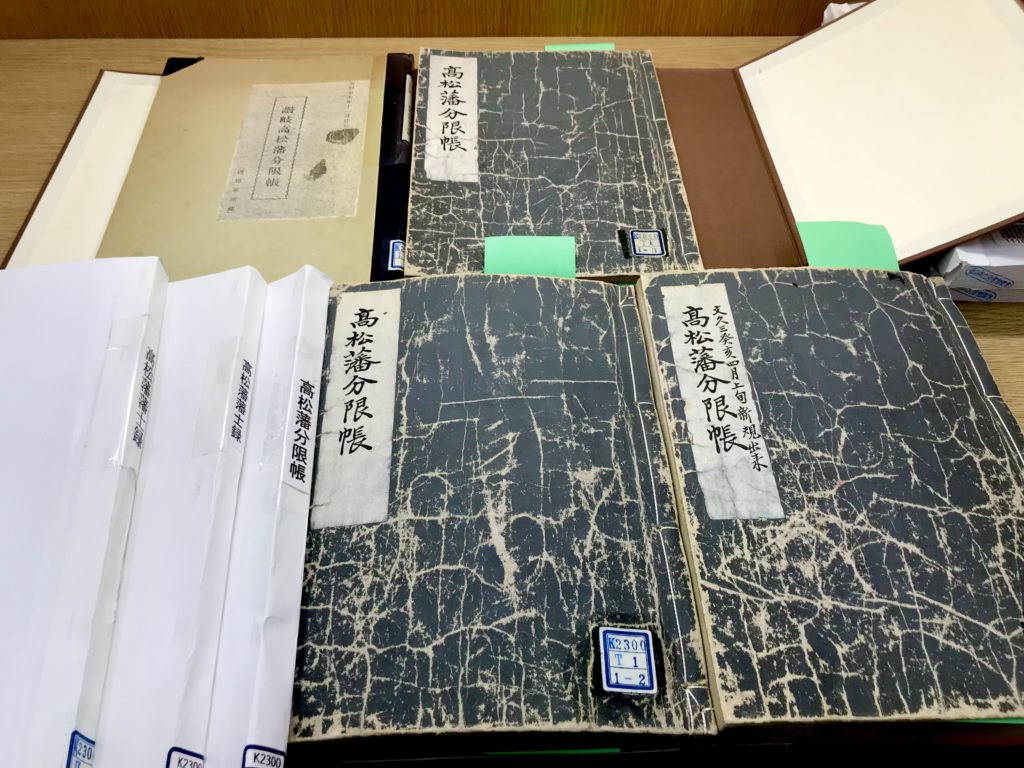

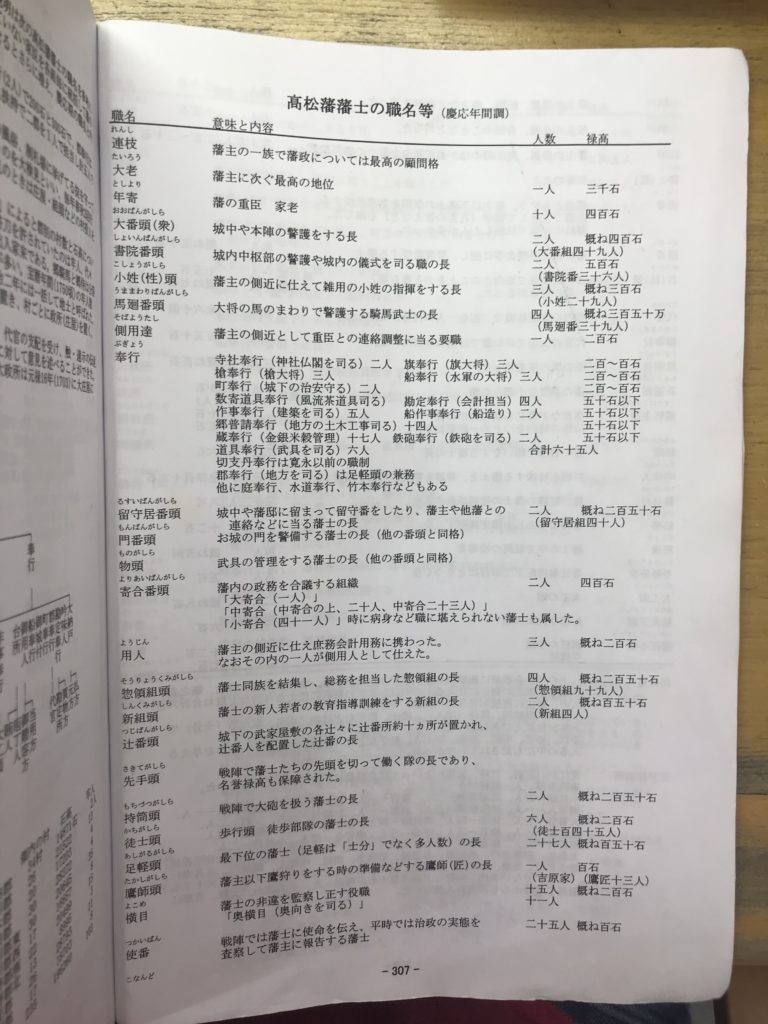

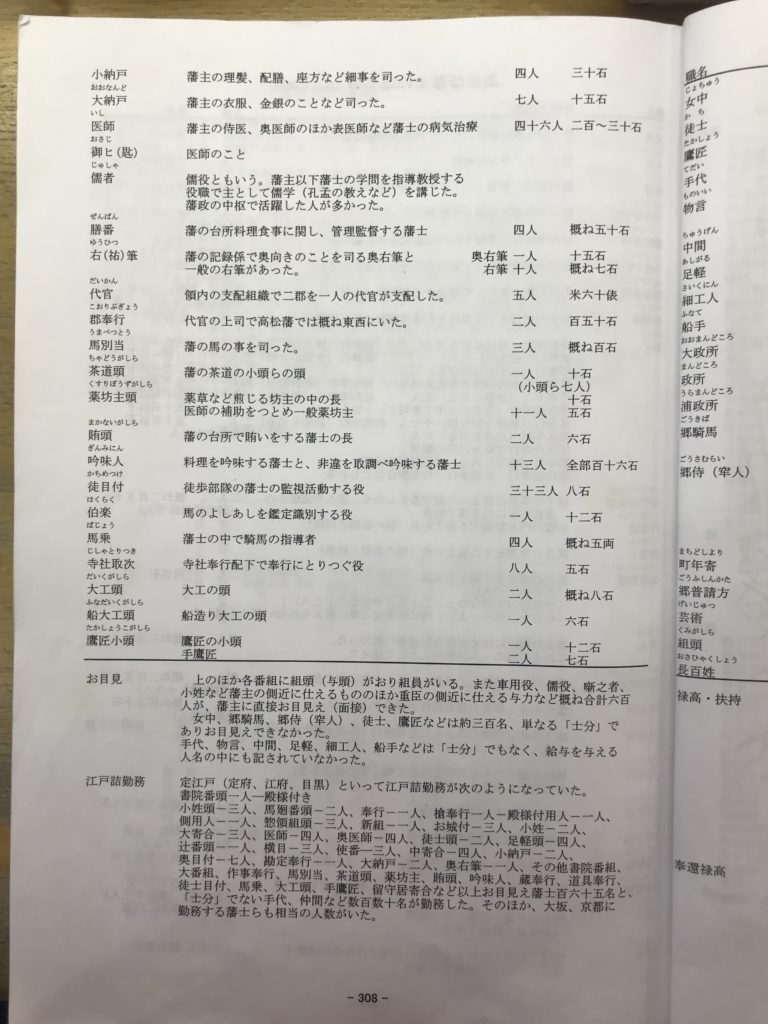

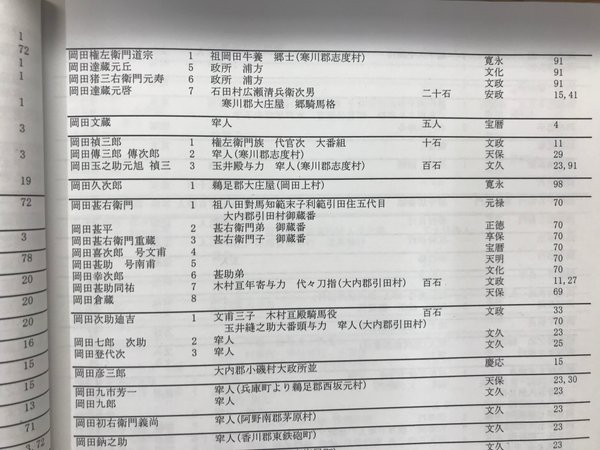

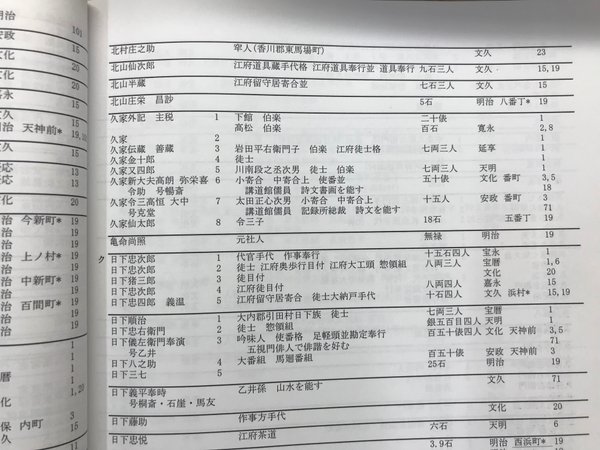

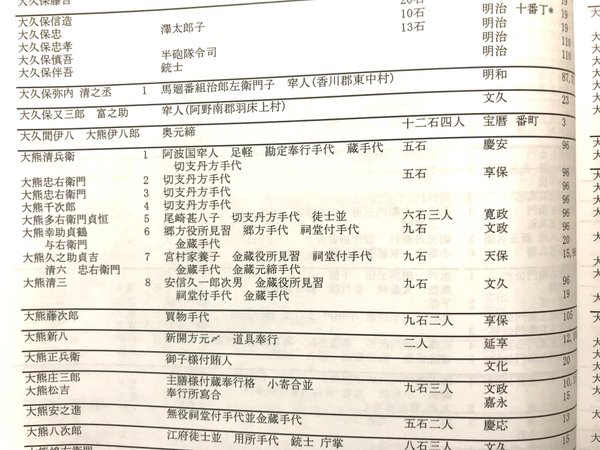

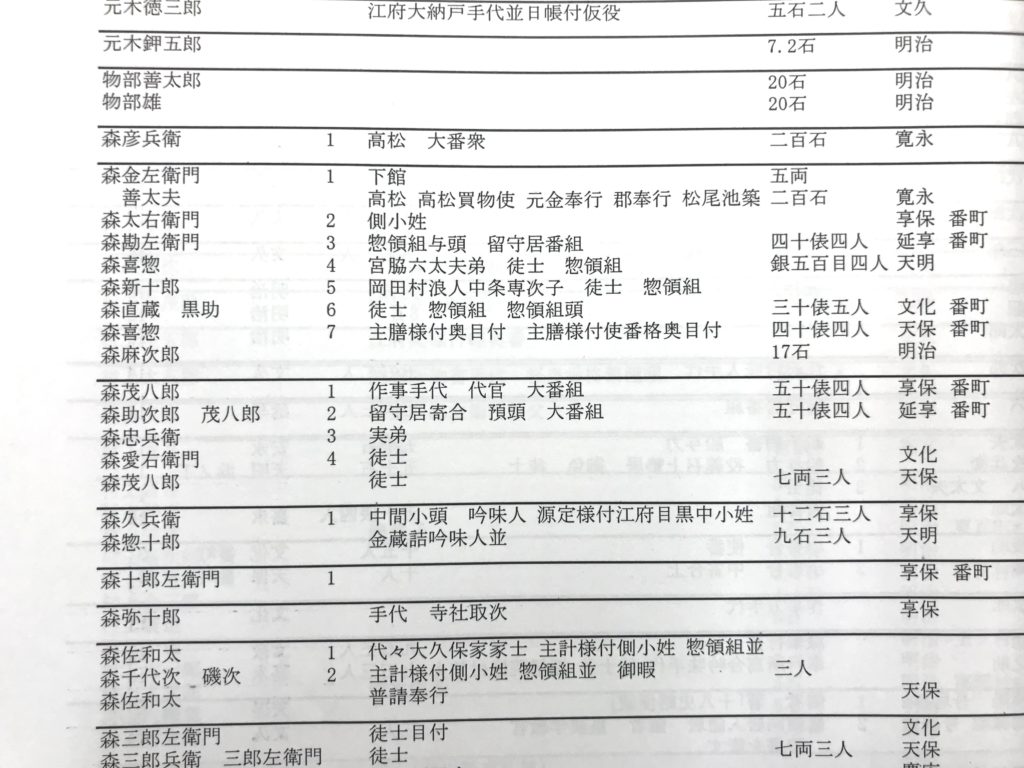

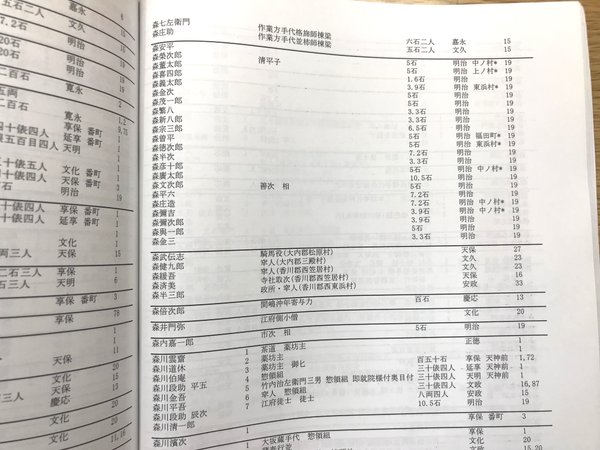

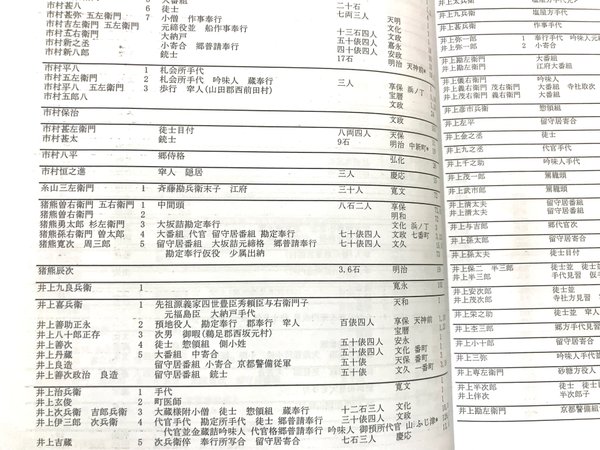

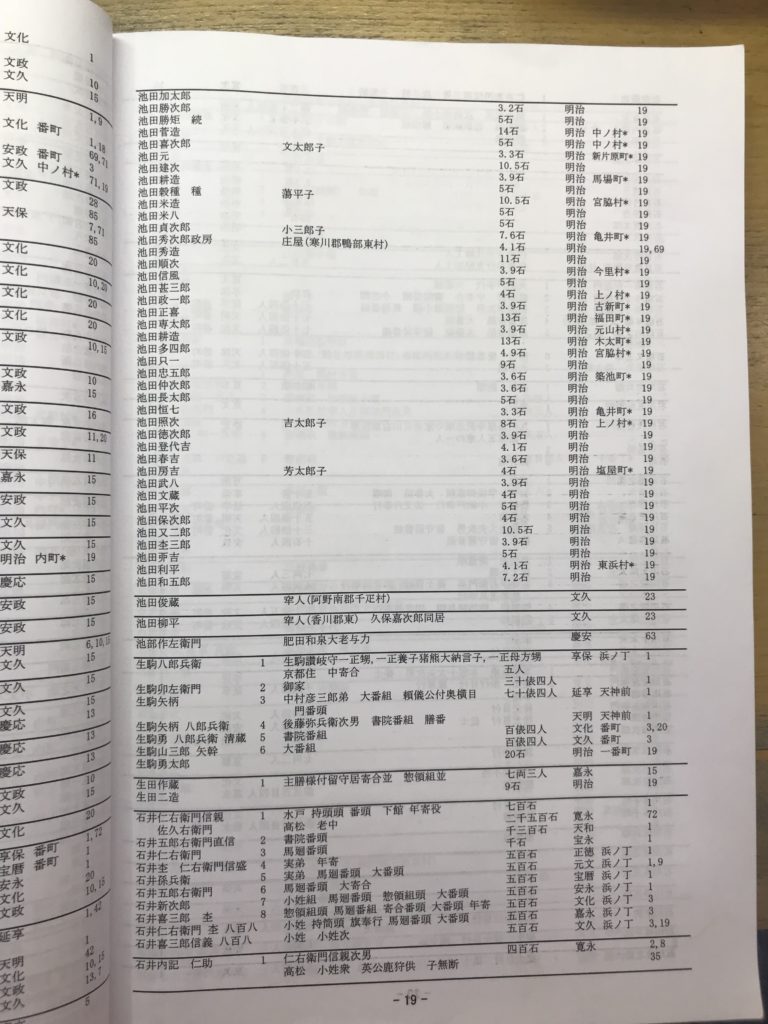

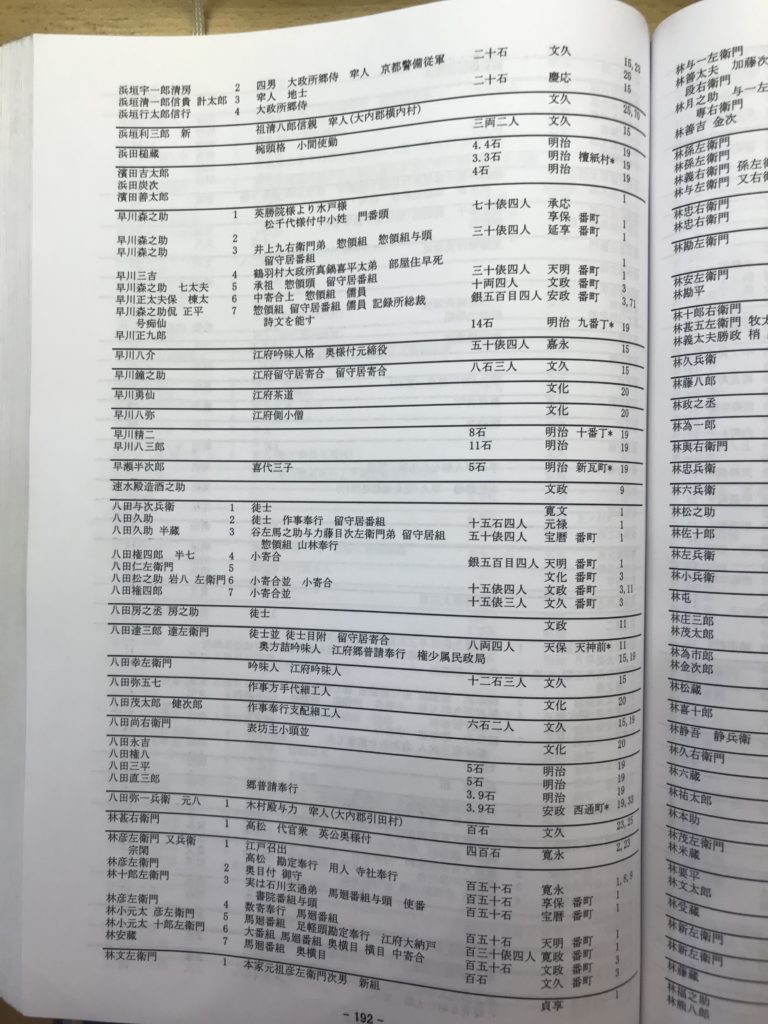

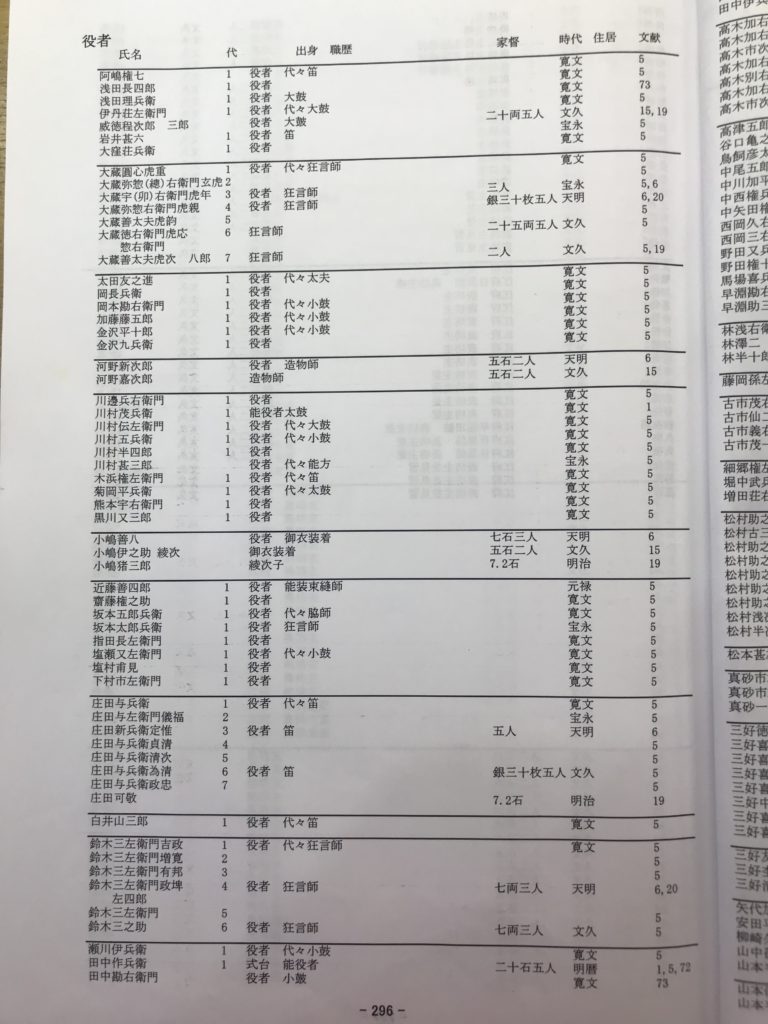

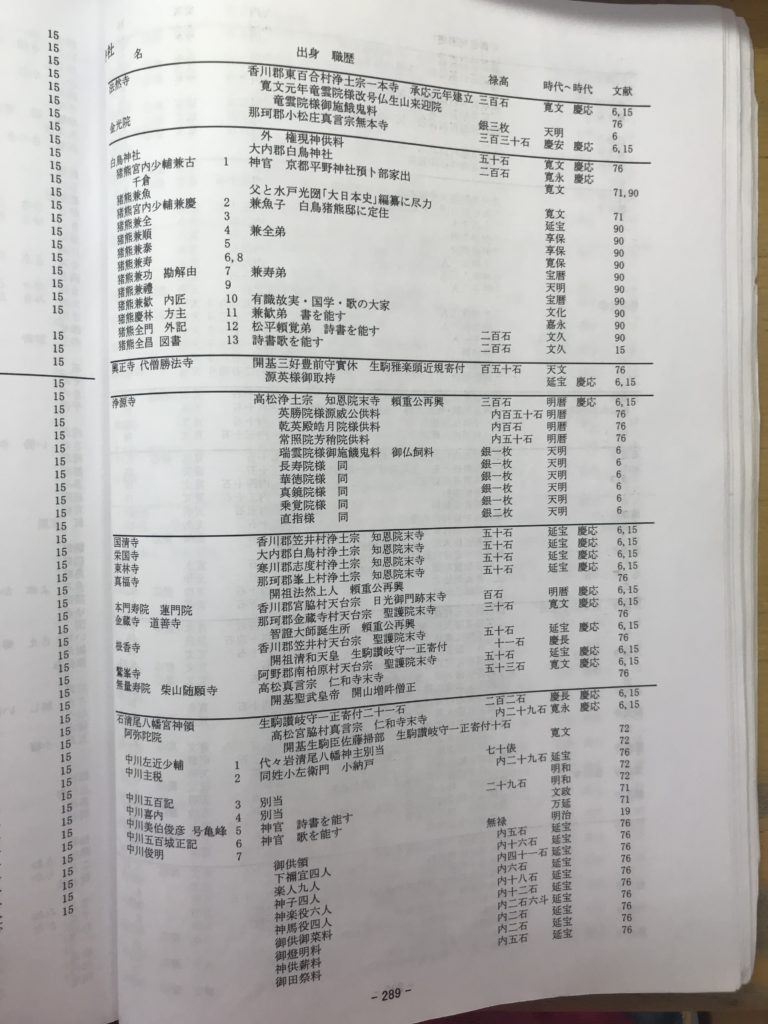

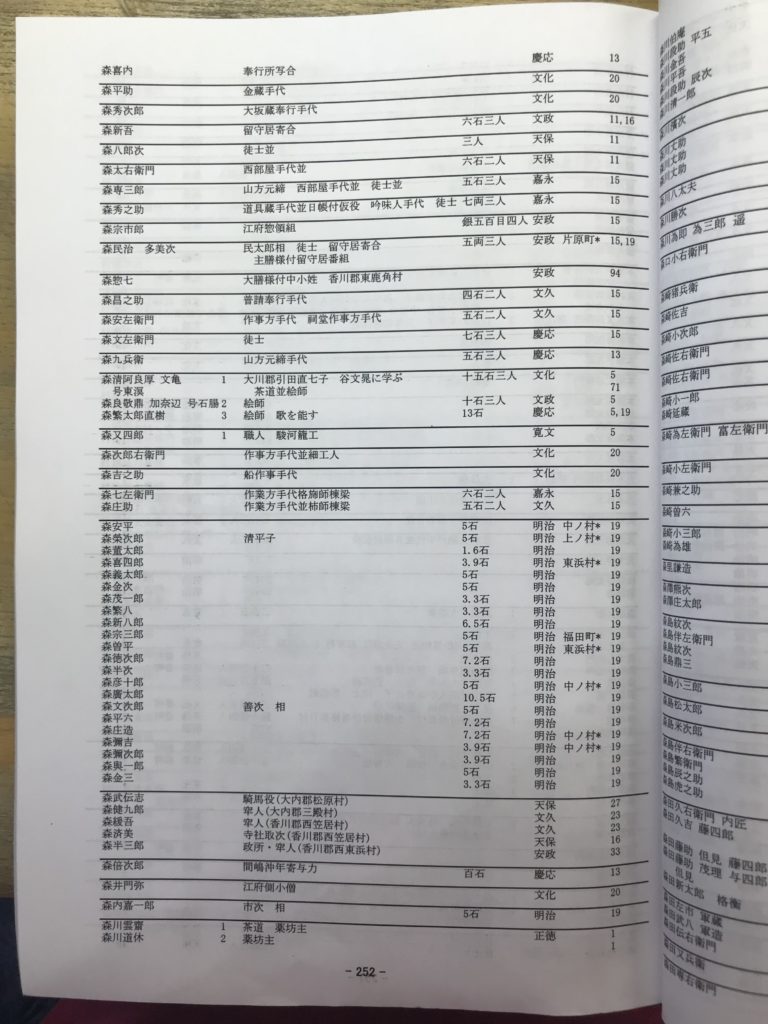

●高松藩分限帳

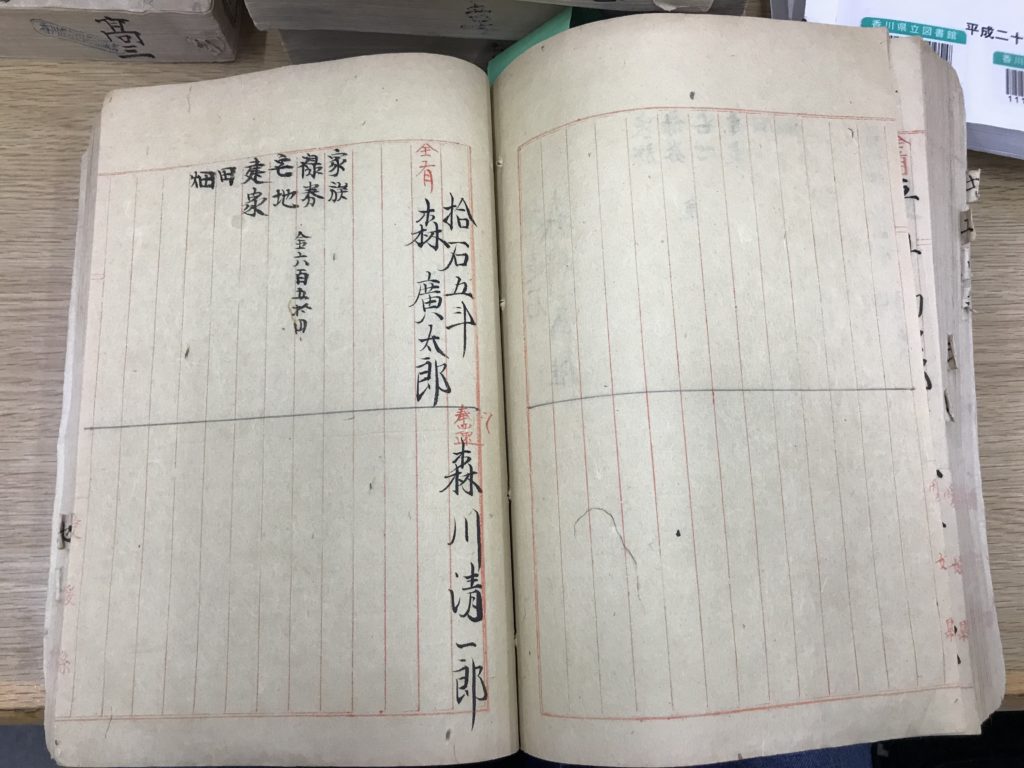

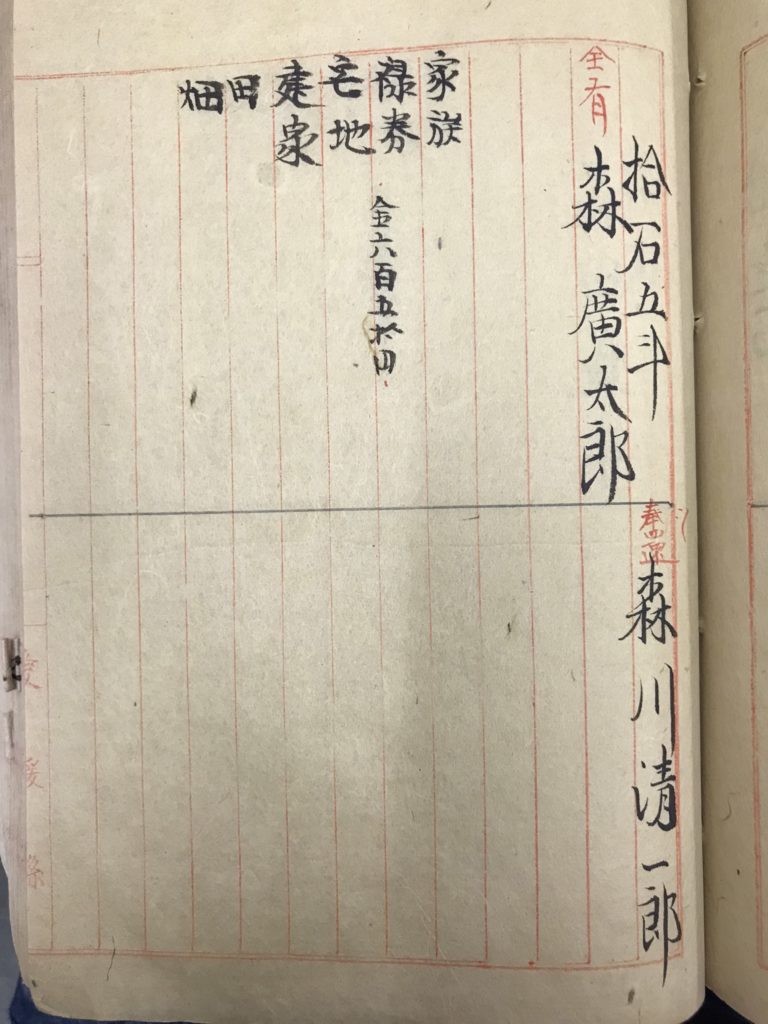

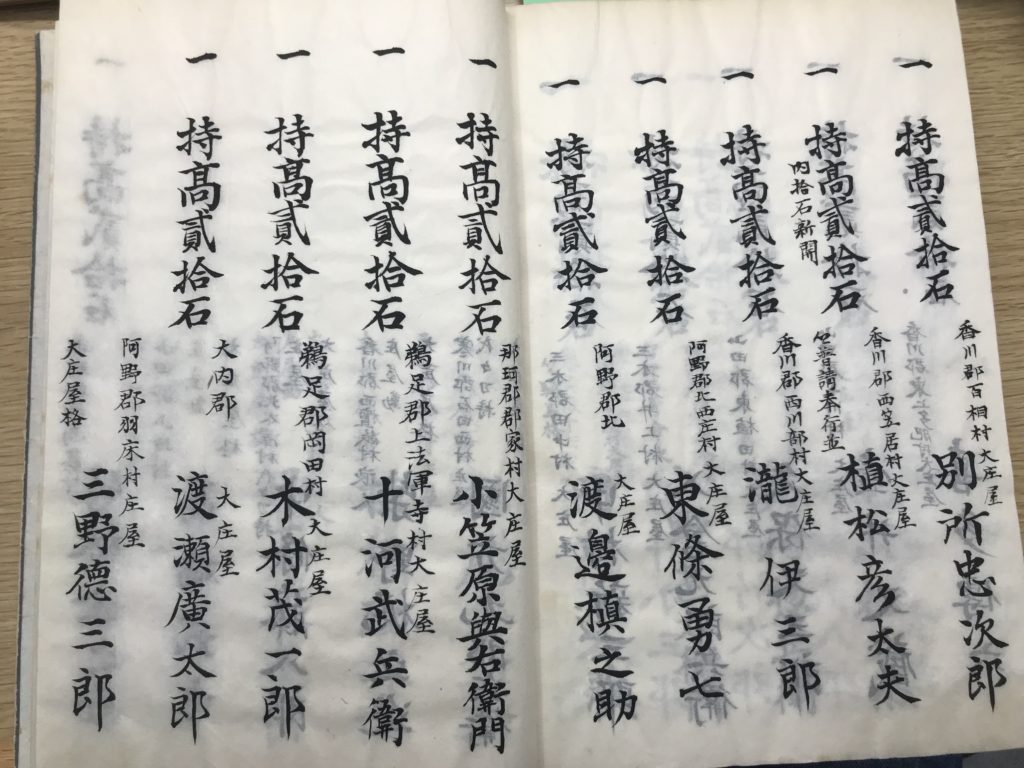

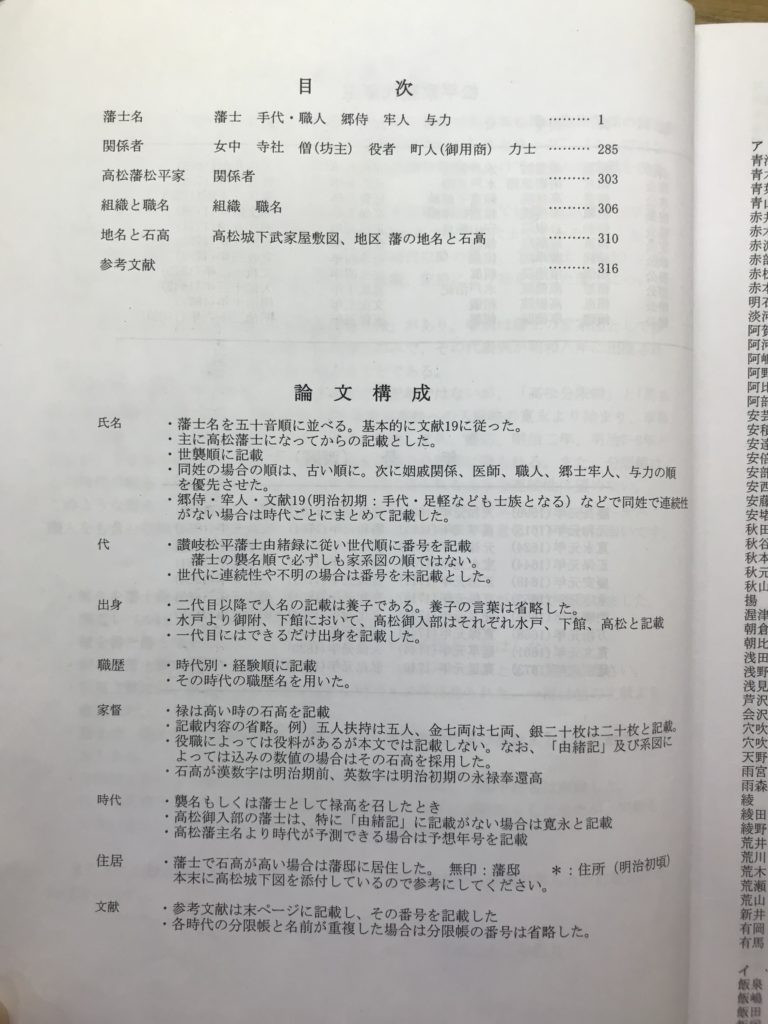

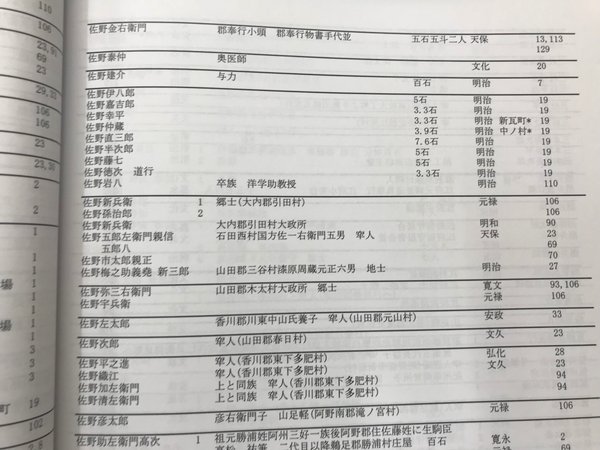

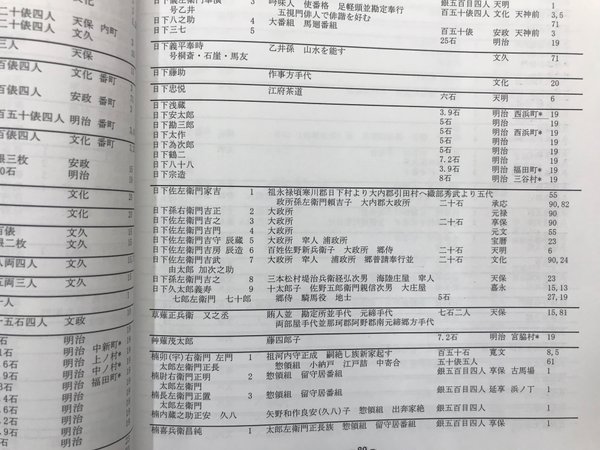

●【高松藩 藩士録】

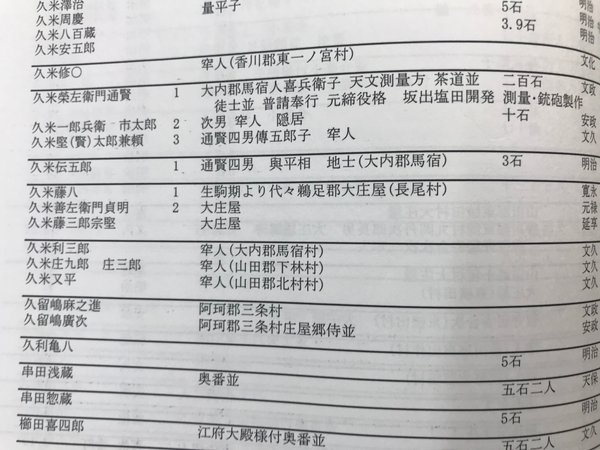

戦前は日本一の生産量を誇った坂出塩田を開発した久米通賢 は二百石。

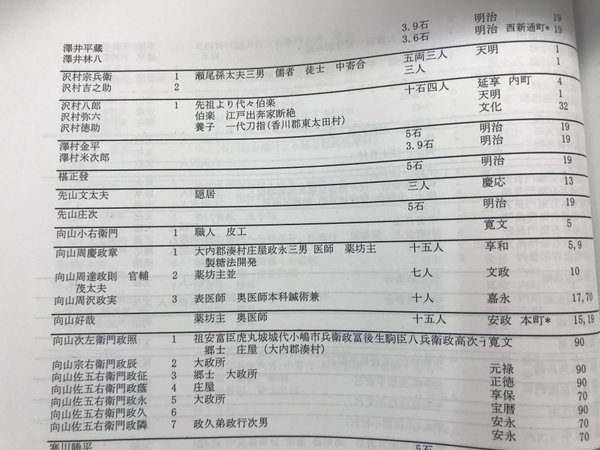

●製糖法開発し、讃岐和三盆の生みの親と呼ばれる向山周慶 は、高松藩 藩士録によると石高は載っておらず、十五人扶持とある。

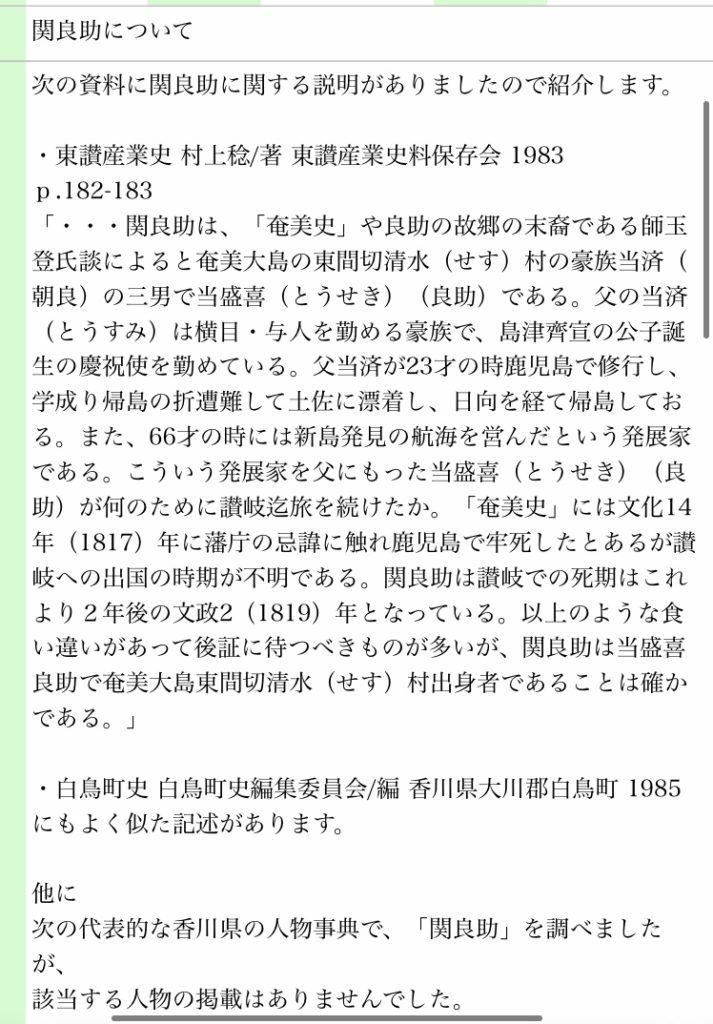

薩摩藩管轄の奄美大島東間切清水(せす)村出身者で命をかけてサトウキビの苗を弁当箱の下に隠して藩を越えてやってきた関良介の高松藩での扱いはどうなっていたのか気になるところだ。

関良介の助けがなければ向山周慶の白砂糖開発はなしとげられなかった。

関良助は四国遍路の途中、東かがわ市湊の向山周慶自宅近くで生き倒れになっていたところを医師である周慶に看病により命を助けられた。その恩に報いるため、回復後、奄美大島に帰郷し、再度、香川の周慶のところにやって来たのである。

◼️向山周慶の砂糖作りにかけた執念のストーリー

↓

https://ameblo.jp/dragonleading/entry-12628924215.html

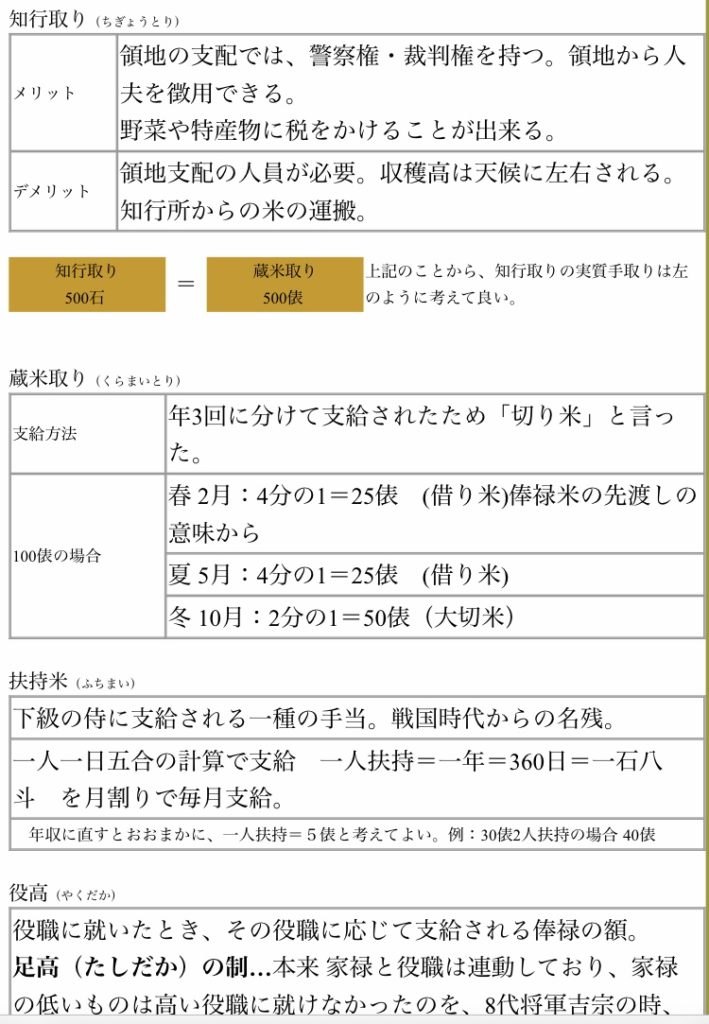

●扶持米 (ふちまい)

下記サイトによると、年収に直すとおおまかに、一人扶持=5俵。

例:30俵2人扶持の場合 40俵

例 : 15人扶持は、 15 x 5俵 => 75俵

https://www.viva-edo.com/houroku.html

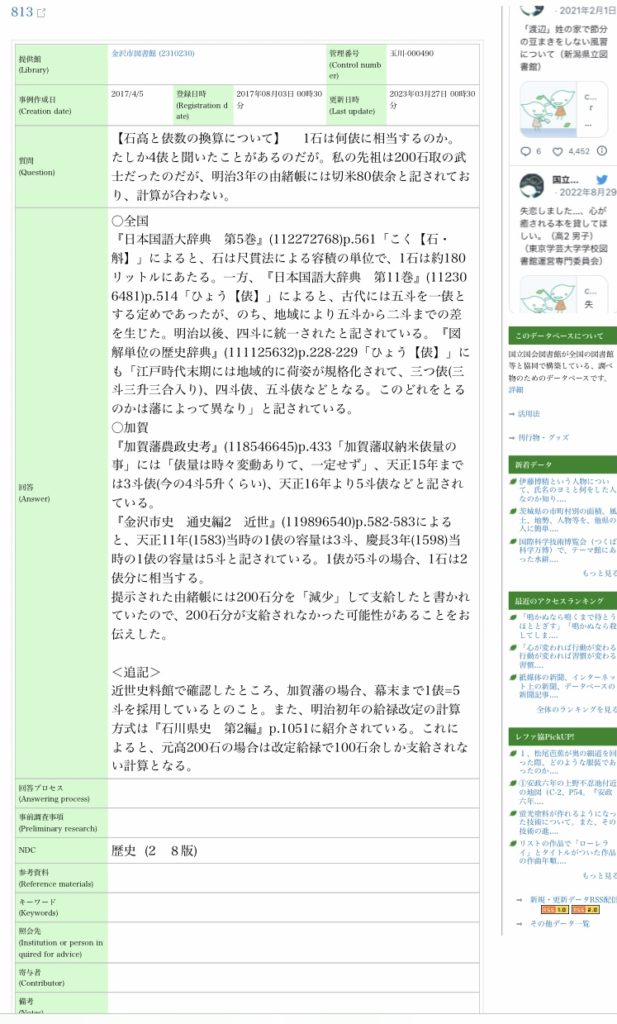

●下記サイトにより加賀藩にならうと、1俵は5斗。

75俵 x 5斗 => 375斗

●1石=10斗、1斗=10升、1升(桝)=10合、1合=10勺、1勺=10才

●375斗は、37石5斗となる。

https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000219813

●1俵は何斗か?

戦国時代から江戸時代の1俵はおおむね2斗から5斗の間で時代・土地ごとに異なり、例えば幕府は1俵を3斗5升としたが、加賀藩の1俵は5斗であった。またそもそも俵自体にも、四斗俵や六斗俵などいろいろなサイズがあって、規格が一定していなかった。

俵が容量単位として統一されたのは明治時代である。ただし全国的な法規はなく、根拠法規は各県ほぼ共通する内容の「○○県米穀検査規則」という県令である。同規則の中で各県の検査機関が行う米穀検査に使う俵の容量は「4斗」と定められ、同時に俵の寸法や構造が標準化された。未検査の米は流通が禁じられていたので、以後は一俵 = 4斗が事実上の統一基準になった。

●高松藩藩士録にある医師 向山周慶 の15人扶持を石高計算すると37石5斗。白砂糖製造に成功し藩財政を大いに支えたにしては少ない気がする。

砂糖神として 高松市松島町と東かがわ市湊の向良神社(こうらじんじゃ)に祀られてはいるが💦

坂出塩田開発者の 久米通賢 は200石。

江戸時代、高松藩は白砂糖と塩の生産量は全国一だった。

●関良介について

https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000021338

◼️石高とは?

一石は大人一人が一年に食べる米の量に相当する。

石高は一般に玄米の体積を元に算出するのが常であり、実際には成人男性であれば1日玄米5合、年間玄米約1.8石が標準的な扶持米として支給されていた。

◼️全国各藩の石高ランキング (1863年)

http://kitabatake.world.coocan.jp/rekishi3.html

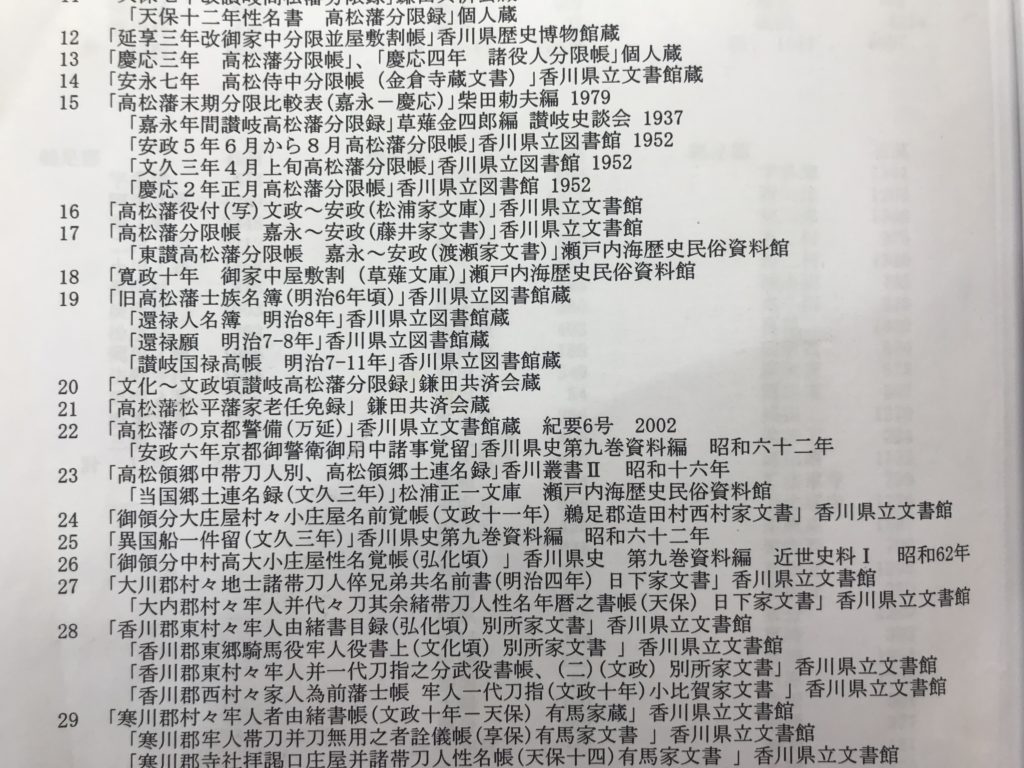

◼️分限帳(ぶげんちょう、ぶんげんちょう)とは?

江戸時代に大名家家臣の名や禄高、地位、役職などを記した帳面。

別称に侍帳、家中帳、給所帳。

「分限」は平安時代末期から見られる言葉で、社会的身分や地位、財産を意味する。

分限帳は戦国期から存在し、戦国大名である後北条氏の『小田原衆所領役帳』などが知られる。

江戸幕府では諸役職者が配下の旗本・御家人・同心らの禄高や経歴を書き上げて大目付に提出したものを分限帳と称し、右筆が管理した。

また、江戸後期には町人の資産を記した長者番付も分限帳の呼称で呼ばれた。

分限帳は作成の意図からいくつかの類型に分類され、家臣団の軍事的配置を示す陣立書といわれるものや、組頭・組士・物頭などは陣立書として記し、奉行など役方の家臣や江戸詰の家臣はそれぞれの役職にしたがって記したもの、家臣に役金・米を賦課する際に台帳として作成されたものなどがある。

分限帳は家臣の身分上の変化や給ところの切り替えに対応して短冊で張り替えられる仕組みになっており、検索の利便性から家臣の名はいろは順に配置される。

江戸時代には職員録や懐古的関心から巷間に伝わった分限帳も存在する。

◼️高松藩 藩士録

◼️旧高松藩士族名簿