🟣スポットライトの光が強ければ強いほど影は濃くなる。

笠置シヅ子さんは明るく活発にブギの女王として歌い、踊っていたが、人気絶頂にあった時期、その裏側にあった心境と境遇は殆ど知られていない。

私生活での苦しみや逆境を跳ね返そうと歌っていた笠置さんの内面から出るパワーが聞く人に勇気と希望を与えていた。

あのパワーは、未婚の母として一人娘を育てる為に発露されていたパワーだった。

人間、全てが満たされていると、強力なパワーや原動力、モチベーションは生まれてこない。

🟣笠置シヅ子さんとは?

笠置 シヅ子(本名:亀井静子)

1914年(大正3年)8月25日 – 1985年(昭和60年)3月30日

日本の歌手、女優。

戦後「ブギの女王」として一世を風靡した。

愛娘は、亀井ヱイ子さん (1947年6月生まれ)。

ヱイは、父の吉本えいすけのえいから。

父の吉本穎右(えいすけ)は、吉本興業の創業者、吉本せいの次男だったが、長男が早世したため、跡取りとして可愛がられた。

シヅ子と穎右の結婚は許されなかった。

🟣笠置シヅ子さんの人生

●経歴

1914年に香川県大川郡相生村(現・東かがわ市) 黒羽 (くれは) 庄原にて生まれる。

生後間もなく父 (三谷陳平、旧家の跡取りだった)が病気で死亡、母は生後間もない静子を連れ引田の実家に戻ったが、母乳の出が悪く、偶然近所に出産をしに帰省していた大阪市福島区の米屋の妻だった女性 (亀井ウメ)に貰い乳をしていた。

結局、その貰い乳をしていた女性が自分の実子と一緒に静子を大阪に連れて帰り養女となったが、シヅ子が自身の出生について気づくのは後年になってからであった。

18才の時、東かがわ市の相生村 に親の代理として、法要に出席して実の父のことを知った。

その法要は、シヅ子の本当の父 陳平の17回忌だった。

旧家の跡取りだった陳平は、家に働きに来ていた谷口鳴尾(なるお)を身ごらせてしまうが、その結婚は許されず、シヅ子は大阪の福島に住む三谷家の親戚夫妻(亀井うめ、亀井音吉)に引き取られた。

この法事に出席した時、実の母親がひっそりと郷里の引田に暮らしている事を知り対面し言葉を交わしたが、どちらから親子ということもなく、それ以降会うことはなかった。

※笠置シヅ子さんは、1914年、現在の東かがわ市相生村の黒羽(くれは)庄原の旧家 三谷家に生まれた。

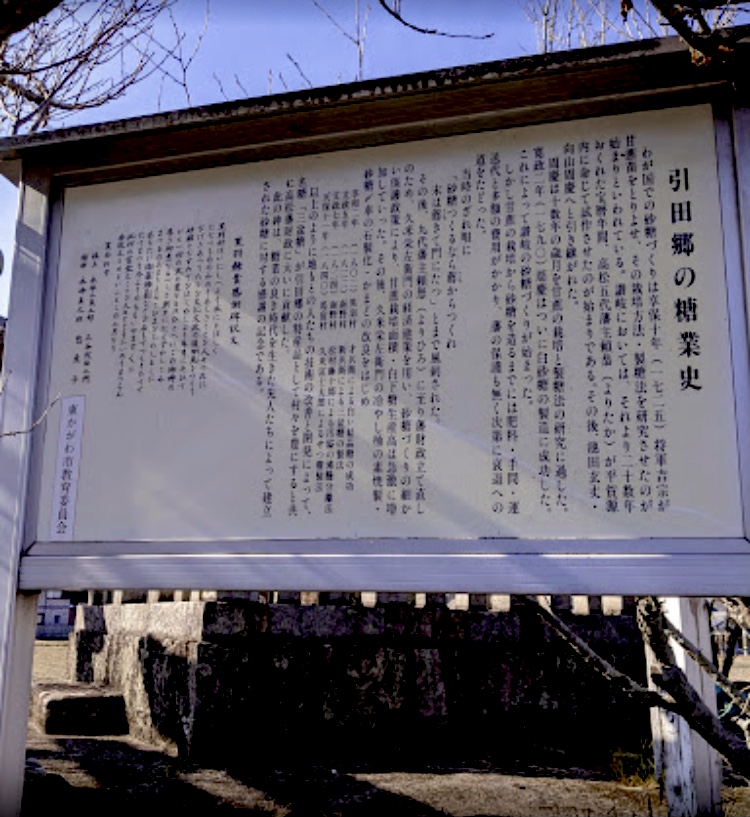

三谷家は、江戸時代から讃岐和三盆を作る製糖業を営む豪農だった。三谷陳平(1890年-1915年)さんは三谷家の嫡男、9代目の跡取りで引田郵便局に勤めていた。

三谷家は18世紀半ばから製糖業を始め屋号を”黒茂”と言った。分家の”孫黒茂”は現在も昔ながらの製法で三谷製糖として讃岐和三盆の製造、販売を行なっている。

三谷家の当主は四郎兵衞を名乗ったため、”しろべえはん”と呼ばれた。立派な白塀の長戸門から”しろべえさん”と呼ばれたとも。

三谷陳平: 9代目の跡取り(1890年-1915年、25才没)

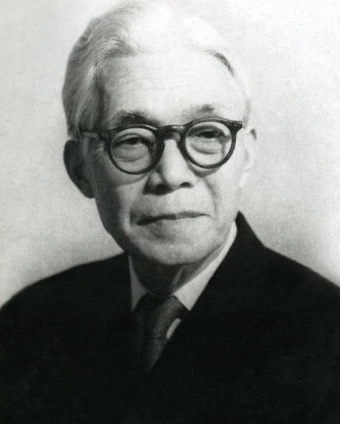

シヅ子さんの祖父(陳平の父)は漢学者(三谷栄五郎)で、その教え子は、後に東大総長となり、シヅ子さんの後援会長を務めた南原繁さんである。

1922年生まれの瀬戸内寂聴さんの祖父 三谷峰八さん、父 三谷豊吉さんも同じく黒羽の三谷家の出身で実家は代々、讃岐和三盆の製造をしていた。

私の曽祖父の妹は明治時代に、この東かがわ市黒羽の三谷家の三谷磯八さんに嫁いだ為、大伯母は晴美さん(瀬戸内寂聴さん)と交流があった。

瀬戸内寂聴さんは後年、ご両親のお墓がある東かがわ市引田(ひけた)の積善坊(しゃくぜんぼう)での法事に出席していた。

●東かがわ市黒羽にある糖業感謝碑

糖業感謝碑の近くに現代絵画を展示している「ギャラリー原伊」がある。原伊というのは三谷家の屋号。

●相生小学校跡近く。笠置シズ子さんの実家近くにある「ふれあいカフェ相生古里庵」

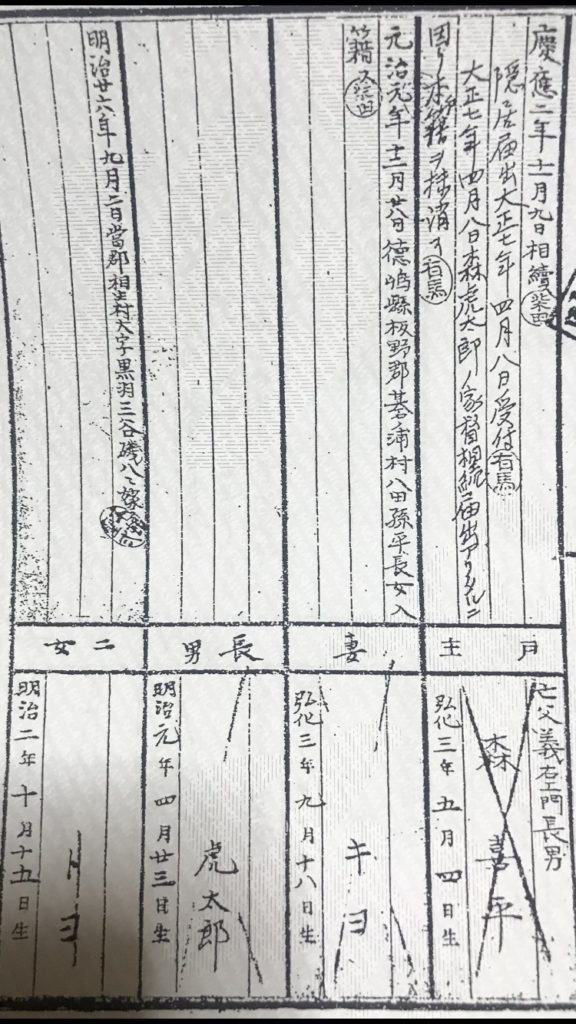

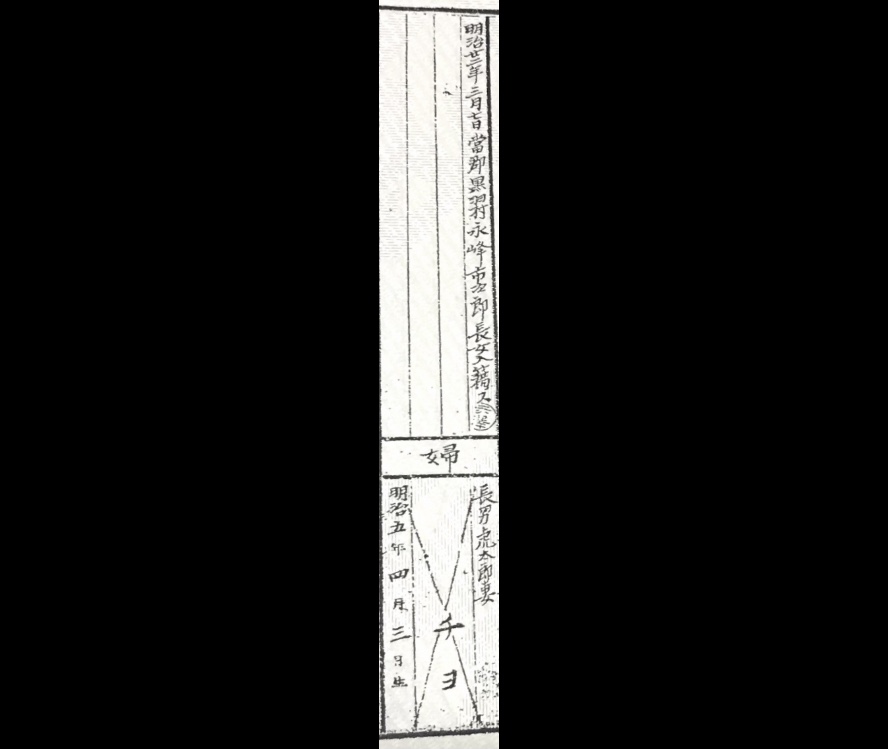

◼️【参考】江戸〜明治時代の戸籍。1893年(明治26年)に私の曽祖父 森虎太郎の妹 トヨは東かがわ市黒羽 (くれは) の三谷家に嫁いだ。その関係で大伯母は瀬戸内寂聴さんと交流があった。

また、私の曽祖母は黒羽神社を創建した永塩因幡守氏継(ながしお・いなばのかみ・うじつぐ)の子孫で東かがわ市黒羽の庄屋 永峰家の出身だった。

高祖母は東かがわ市相生から少し東へ行った香川と徳島の県境 鳴門市(板野郡)北灘町の碁浦で代々、碁浦番所の役人を務めた庄屋の八田家(阿波秦氏)から高松藩の普請方だった森家に嫁いできた。この碁浦番所には伊能忠敬や松浦武四郎らも立ち寄った。

森家は遡れば森久村(森権平)の一族で、阿波水軍 森家の分家となる。森家の始祖は、鳥取県出身の佐田九郎左衛門と言い徳島県阿南市の椿泊にある佐田神社に祀られている。

🔸碁浦番所の役人兼庄屋出身の高祖母の八田キヨ、黒羽の三谷家へ嫁いだ曽祖父の妹 森トヨ。

🔸永塩因幡守氏継の子孫、黒羽の庄屋出身だった曽祖母 永峰チヨ

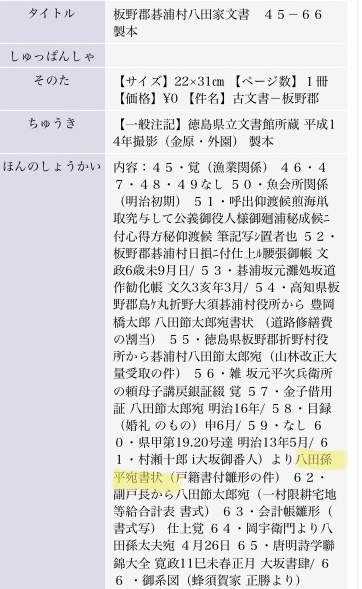

●八田家文書は徳島県立図書館や鳴門市立図書館で閲覧できる。私の高祖母の父にあたる八田孫平の記録 ↓

●碁浦御番所 八田家文書

https://iss.ndl.go.jp/sp/show/R100000002-I000011057311-00/

徳島県立図書館や鳴門市立図書館で閲覧できる。

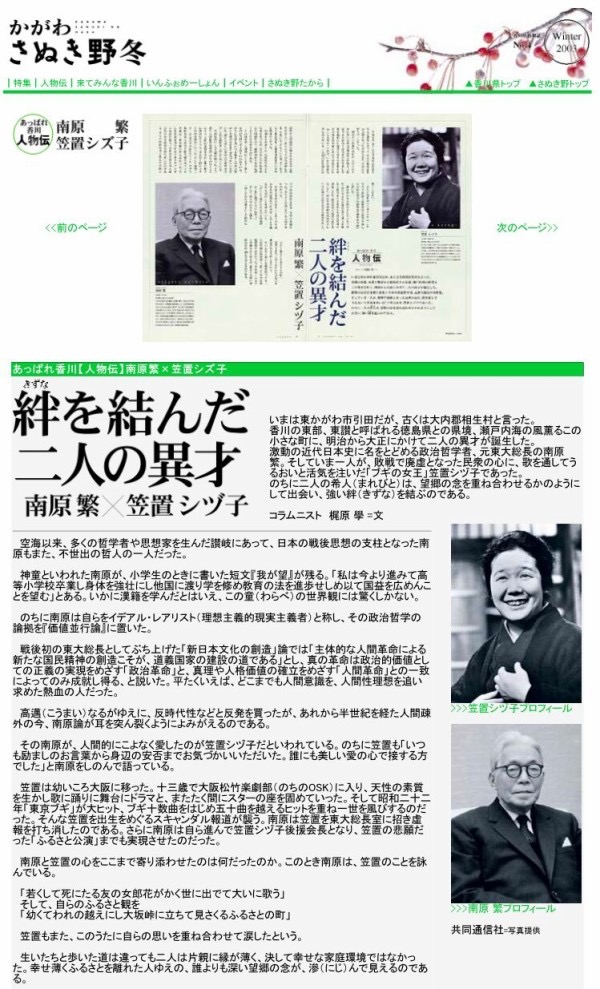

◼️【参考】笠置シヅ子さんの後援会長は、三谷家の近くの相生村南野出身で戦後初の東大総長となった政治哲学者の 南原繁(1889年生まれ)さんだった。これは笠置さんの実父が南原繁さんの友人であった関係からである。

南原繁さんは三谷陳平さんより学年はひとつ上。同じ小学校、旧制大川中学校(現・三本松高校)に通い、夏になると一緒に海水浴に行っていた。

陳平は長屋門のある家に住む豪農で地主の一人息子だった。陳平は中学校を卒業すると通信学校に通い、引田の郵便局に勤めた。

陳平の父は漢学者で、南原繁さんはその教え子だった。

残念ながら陳平は25才の若さで亡くなった。

◼️笠置さんの産みの両親

三谷陳平 (笠置シヅ子の実父)。三谷家の嫡男で郵便局に勤めていた。

谷口鳴尾 (笠置シヅ子の産みの母)。

相生村の隣の引田出身。陳平の母から和裁を学びながら陳平の家で家事手伝いをし同居していた。鳴尾は近所の娘らに和裁を教えていた。

ちなみに養母となる亀井うめは、同じく引田の手袋会社の当主の妹で、1939年4月に胃がんの為に亡くなった。

笠置シヅ子さんは、東かがわ市の引田にある萬生寺に養父母の墓を建立した。

瀬戸内寂聴さんの両親の墓は、この萬生寺の近くの積善坊にある。

◼️笠置シヅ子さんの人生 (小学生時代〜)

1927年(昭和2年)、小学校卒業後、宝塚音楽歌劇学校(現・宝塚音楽学校)を受験、歌・踊りは申し分ない実力をもちながら不合格となる。

理由は当時のシヅ子が上背が小さい上、極度の痩せ型であったため、過酷な宝塚生活に耐えられないのではとの学校側の判断があったという。

しかし同年「松竹楽劇部生徒養成所」(OSK日本歌劇団のかつての養成学校・日本歌劇学校の前身)を受験し合格、娘役・三笠静子の芸名で『日本八景おどり』で初舞台を踏む。

その後、1933年(昭和8年)、『秋のおどり・女鳴神』の演技でスターの仲間入りを果たす。

1934年(昭和9年)、日本コロムビアより「恋のステップ」作詞 ・高橋掬太郎、作編曲・服部ヘンリー、歌・三笠静子でレコードデビュー。

1935年(昭和10年)、昭和天皇の末弟・澄宮崇仁親王が三笠宮家を創立したのを機に、三笠姓を避諱して笠置シズ子に改名。

1938年(昭和13年)帝国劇場で旗揚げした「松竹樂劇団」(SGD)に参加し、服部良一と出会う。のちに服部と組んでジャズ歌手として売り出すが、「贅沢は敵だ」をスローガンとしていた時代、3cmもある長い付け睫毛に派手な化粧と身振りが警察から睨まれることとなり、1939年(昭和14年)、丸の内の劇場への出演を禁じられる。

1939年4月、養母の亀井うめが胃がんで亡くなった。

1941年(昭和16年)にSGDが解散してからは、「笠置シズ子とその楽団」を結成して慰問活動などを行う。その一方、『弥次喜多大陸道中』に映画初出演し、坊屋三郎、益田喜頓らと共演する。

服部良一によってコロムビア専属に迎えられ、「ラッパと娘」「ホットチャイナ」などがリリースされるが、激しく踊り歌うシヅ子のステージは当局の目に留まるところとなり、マイクの周辺の三尺(約90cm)前後の範囲内で歌うことを強要されるなどの辛酸をなめた。

日中戦争から第二次世界大戦中は活躍の場が限られシヅ子はその専用楽団を率いて巡業や慰問に活躍した。

戦後にヒットした「アイレ可愛や」はテーマを南方にしたことによって難を逃れたステージ用に作られた楽曲で、シヅ子は兵隊や軍需工場の慰問で好んで歌っていた。

1945年(昭和20年)11月、再開場した日本劇場の最初のショーから出演し、1947年(昭和22年)の日劇のショー『踊る漫画祭・浦島再び龍宮へ行く』で歌った、服部良一作曲(シヅ子の歌曲のほとんどを手がけた)の『東京ブギウギ』が大ヒットした。(1947年5月に交際していた吉本穎右が亡くなった後、1947年6月に娘のヱイ子が生まれ、その数ヶ月後に東京ブギウギをヒットさせた。)

以後『大阪ブギウギ』や『買物ブギ』など一連のブギものをヒットさせ、「ブギの女王」と呼ばれる。

美空ひばりが登場するまでスーパースターとして芸能界に君臨した(ひばりはシヅ子の物真似で有名になった)。

シヅ子のマネージャーをしていた男がひばりをシヅ子より先にハワイでの公演をさせたため、真似されている本人が「美空ひばりの持ち歌を歌っている大人」として現地に誤解を招くという事態を招き、ひばりにブギを歌わせなかったと言われているが、当のシヅ子自身がそうした営利を目的とした人物の被害者であったことはあまり知られていない。

東海林太郎や淡谷のり子など歌を重視する従来の歌手とは異なり、シヅ子は派手なアクションと大阪仕込みのサービス精神にあふれ当時として斬新なものであった。

「ヘイヘイブギ」ではシヅ子が「ヘーイ・ヘイ」と客席に歌いかけると観客が「ヘーイ・ヘイ」と唱和し、文字通り舞台と客席が一体となるパフォーマンスを繰り広げ、「ホームラン・ブギ」では高下駄で応援団長の扮装で登場、勢いあまって客席に転落。

「買物ブギ」を歌うときは熱演のあまり、履いていた下駄がいつも真っ二つに割れてしまうほどであった。

阪神タイガースの藤村富美男がシヅ子のステージにヒントを得て派手なプレーを心掛けるようになったのは有名である。

また新人官僚の時に「文才」を買われて大臣の演説原稿の執筆を依頼された三島由紀夫が「笠置シズ子さんの華麗なアトラクションの前に、私のようなハゲ頭がしゃしゃり出るのはまことに艶消しでありますが」で始まる原稿草案を書いたことがある(当然ながらボツになっている)。

シヅ子の歌は今日に至るまでたびたびカヴァーされ、日本のポップスに多大な影響を与え続けている。

私生活では、8歳年下の吉本穎右(よしもとえいすけ、吉本興業の創業者・吉本せいの子)と知り合い交際に発展・妊娠にいたるも穎右を吉本の後継者に待望していたせいはシヅ子を気に入らず断固として穎右との結婚を認めなかった。

そのうえ幼少より病弱であった穎右は1947年(昭和22年)5月に23歳の若さで病没。

なお、シヅ子は穎右死後数日後に女児(一般人、名は穎右に由来しヱイ子という)を出産。

妊娠中の舞台『ジャズ・カルメン』を最後に、一旦は引退を考えたものの、服部良一や榎本健一をはじめとした周囲の励ましもあり、歌手生活の続行を決意。

乳飲み子を抱えて舞台を努める姿は、当時「夜の女」「パンパン」と呼ばれた、生活のために止むを得ず売春を行う女性たちに深い共感を与え、シヅ子の後援会はほとんどがそうした女性たちによって固められていた。

1948年(昭和23年)の黒澤明監督の映画『醉いどれ天使』ではキャバレーの歌手を演じ、ワンシーンのみの登場だが非常に強い印象を残した。

シヅ子の歌った劇中歌『ジャングル・ブギー』は黒澤が作詞している。

◼️酔いどれ天使 『ジャングル・ブギー』

そして翌1949年(昭和24年)には高峰秀子との競演でシヅ子の代表作となった『銀座カンカン娘』に主演した。

NHK紅白歌合戦にも4回出場していた。

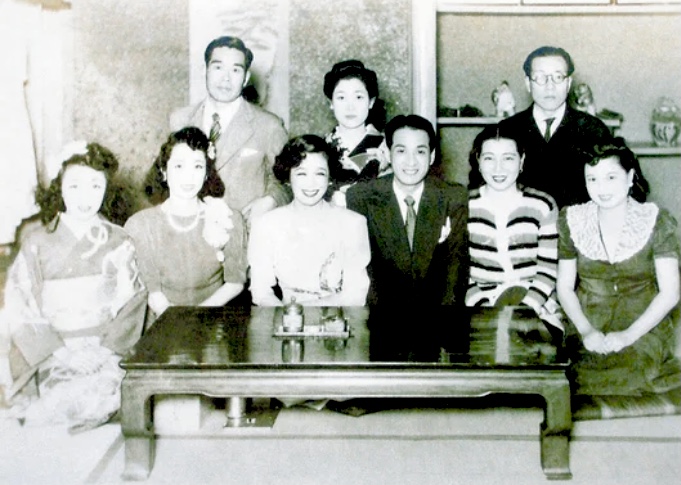

◼️1949年 結婚三銃士

https://m.bilibili.com/video/BV1Jf4y1b7j8

◼️1949年 果てしなき情熱

https://m.bilibili.com/video/BV1iF411v79p

◼️1949年には生まれ故郷の東かがわ市でコンサートを行なった。

笠置シヅ子さんは、養父母の墓を東かがわ市引田の萬生寺に建てた。

寺の門の脇には「本堂銅製 樋 」の寄付者として、笠置さんの名前を刻んだ石柱が立っている

すぐ近くの積善坊には瀬戸内寂聴さんの父母の墓がある。

◼️ブギが下火となった1957年(昭和32年)ごろ、シヅ子さんは歌手廃業を宣言した。

その理由について、客を満足させる歌声・踊りが出来なくなったから、あるいは一人娘の育児を優先・徹底させるためだったといわれたが、後年テレビの対談番組で「廃業の理由は『太りかけたから』だった」と告白。

つまり昔と同じように動けていれば太るはずはない、太ってきたのは動けていないからだ、ということだった。

またそれに関連して「自分の一番いい時代(ブギの女王としての全盛期の栄華)を自分の手で汚す必要はない」とも語っている。

芸名もシヅ子と改め、女優活動に専念する(かつてのヒット曲の一部にステレオバージョンが存在するが、引退直前にリバイバルで録音したモノラル盤を後年に加工したものであり、公私を問わず引退後は一切鼻歌にいたるまで歌を歌わなかったと遺児は証言している)。

また女優活動専念に際しては各テレビ局、映画会社、興行会社を自ら訪れ「私はこれから一人で娘を育てていかなければならないのです。これまでの『スター・笠置シズ子』のギャラでは皆さんに使ってもらえないから、どうぞギャラを下げてください」と出演料ランクの降格を申し出ている。

得意の大阪弁を生かした軽妙な演技で多くの作品に出演する。

また、1967年(昭和42年)からは、TBSの人気番組『家族そろって歌合戦』の審査員、1971年(昭和46年)からは、カネヨ石鹸の台所用クレンザー「カネヨン」CMのおばさんとして親しまれた。

シヅ子は1985年(昭和60年)に卵巣癌で死去した。

70歳没。

法名は寂静院釋尼流唱。

服部良一の伝記ドラマ『昭和ラプソディ』で自分の役を演じている研ナオコを病床で見ながら「日劇時代は楽しかったね」とポツリと呟いたのが、シヅ子の最期の言葉だったという。

お墓は、東京都杉並区の築地本願寺 和田堀廟所にある。

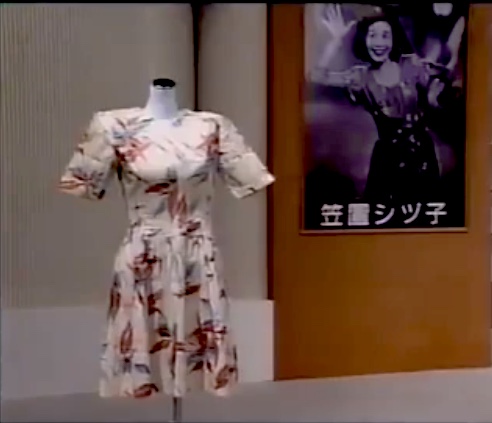

◼️東京ブギウギの衣装

◼️世田谷区の弦巻の自宅

愛娘 亀井エイ子さんと

🟣エピソード

●1951年春、シヅ子の後援会長を引き受けたのが、実父の友人で同じ香川県出身の南原繁である。南原は当時、東京大学総長の要職にあった。

●戦中戦後は芸能界にヒロポンが蔓延しており、シヅ子も常用していたといわれる。

●吉本穎右(よしもとえいすけ)とは1943年6月、穎右がまだ大学生の時に知り合う。「眉目秀麗な青年」「ひじょうに心のやさしい、フェミニスト」とシヅ子が自伝に記した穎右と死別後は、生涯独身を貫いた。穎右との間の一人娘は、「母にとって男性は父だけだったでしょう。吉本穎右ひとすじのひとでしたから」と語っている。シヅ子は穎右と初めて会ったときに穎右からもらった名刺を終生、肌身離さず身に付けていたという。

●幼少の頃のうつみ宮土理宅の隣に住んでいた時期があった。

●若手のころの笑福亭鶴瓶は、垂れ目で顔が似ていることもあり、自己紹介のつかみでメガネを外して「私の母は、笠置シズ子です」と言うことがあった。実際はこの二人は面識はなかったそうだが、シヅ子もどこかでそれを聞きつけ、知人などに「鶴瓶ちゃんて、ウチの隠し子やねんで」と冗談めかして語ることがあった。

🟣笠置シヅ子 東京ブギウギ

●カラー化バージョン

https://m.youtube.com/watch?v=JtcM4ew8dCA&pp=ygUP56yg572u44K344OF5a2Q

🟣ミラクルひかる 『東京ブギウギ 笠置シヅ子』 ものまね

🟣1981-1989 カネヨ石鹸CM集

🟣買い物ブギー 映像

https://m.youtube.com/watch?v=BfO4xR9qza0

🟣ミラクルひかる 笠置シヅ子のまねで「買い物ブギー」

🟣笠置シヅ子 カムカム・ブギ

🟣笠置シヅ子 – 大阪ブギウギ (1948)

🟣たよりにしてまっせ

◼️【オススメ】笠置シヅ子さん唯一の自伝

🔸アマゾンで見る

↓

◼️日中英トリリンガルのなり方マニュアル

https://note.com/redtiger/n/n2f0795d1d5b6