◼️徐福とは?

徐 福(じょ ふく)

拼音: Xú Fú

生没年不詳

秦の方士。

斉国の琅邪郡(現在の山東省臨沂市周辺)の出身。

本来の表記は徐巿(じょふつ)

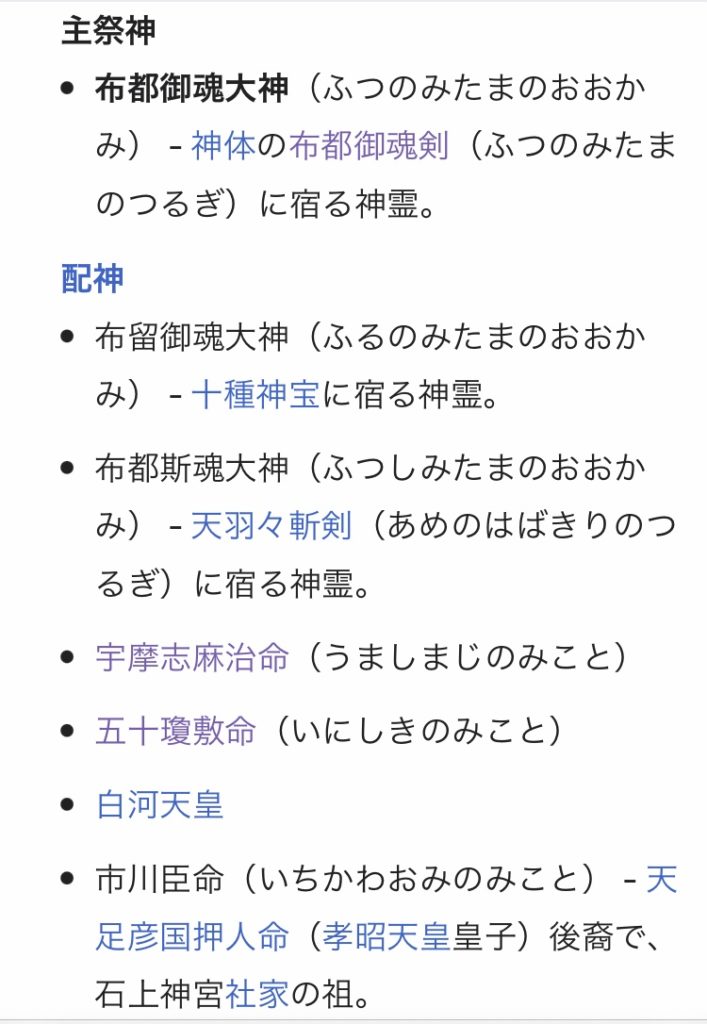

→ 日本書紀に登場する経津主神(ふつぬしのかみ)やヤマト政権の武器庫と言われる物部氏の石上神宮の祭神 布都御魂大神(ふつのみたまのおおかみ)は徐福のことと考えられるのではないか。素戔嗚(スサノオ)が使っていた刀を布都御魂と言う。

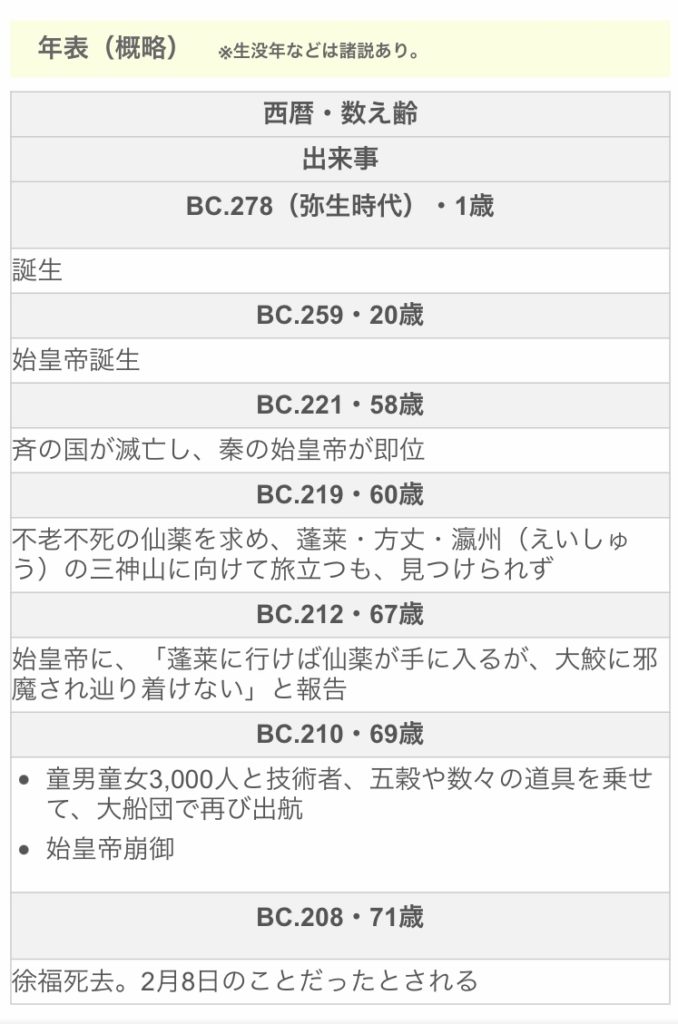

◼️司馬遷の史記

『史記』巻百十八「淮南衡山列伝」によると、秦の始皇帝に「東方の三神山に長生不老の霊薬がある」と具申し、始皇帝の命を受け、3,000人の童男童女(若い男女)と百工(多くの技術者)を従え、財宝と財産、五穀の種を持って東方に船出したものの三神山には到らず、「平原広沢(広い平野と湿地)」を得て王となり、秦には戻らなかったとの記述がある。

◼️出雲王家の口伝では、徐福は出雲では火明(ホアカリ) 、再来日した筑紫では饒速日(ニギハヤヒ)を名乗り、記紀ではアマテラスの弟 スサノオとされた。

徐福一団の来日は日本の人口増と文化発展に多大な影響を与えたが日本史では触れられない。

ヤマト政権の初代大王は徐福の孫 のアメノムラクモ(海部氏)となった→海部王朝

天皇家の万世一系を正当化するために藤原不比等により創作された記紀には都合が悪い各地の史実が隠された。

和歌山県海南市の名草戸畔伝承、出雲王国 富家の口伝、岡山県の温羅伝説など各地に記紀とは異なる伝承が残る。

◼️勝てば官軍

大和朝廷にまつろわぬ、敵対する者達は悪者とされたが、現地では普通に暮らす人々。日本各地の土蜘蛛、鬼、東北の蝦夷(エミシ)、南九州の隼人(ハヤト)など。

葛城一言主神社の土蜘蛛塚

蝦夷の族長 アテルイ

岡山県の温羅(鬼退治伝承)→桃太郎

◼️中国に帰った徐福は処罰を恐れ、始皇帝には、海に大きなサメがいて、行く手を阻まれたために、薬は入手できなかったと嘘をつき、2度目の来日のときには、石弓に優れた射手たちを引き連れて筑紫に上陸し吉野ヶ里に住んだ。徐福の子孫が2度の物部東征により奈良へ移り住み、軍事氏族の物部氏となっていった。

ちなみに空海の母方の阿刀氏は渡来系氏族である物部氏の直系支族だ。父方の佐伯氏は渡来系物部王朝期の景行天皇の後裔。空海は遣唐使として中国へ渡る前から中国語が話せた。

◼️和歌山県新宮市にある徐福公園

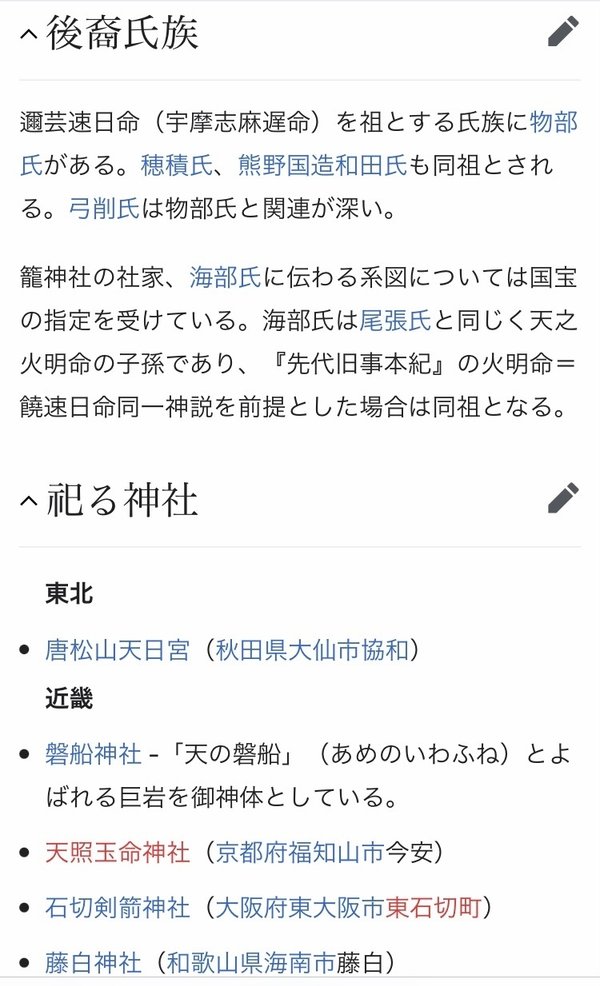

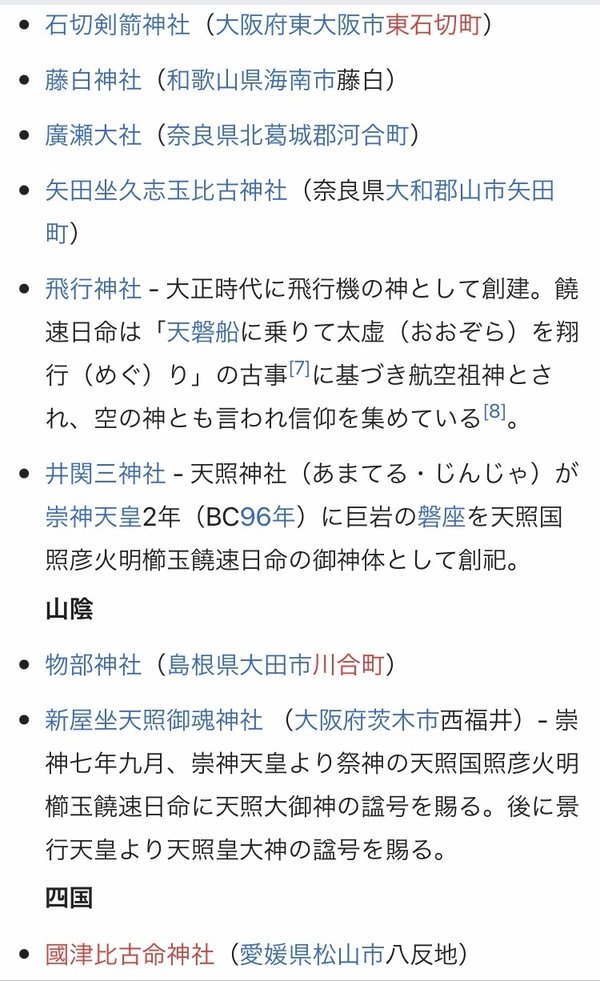

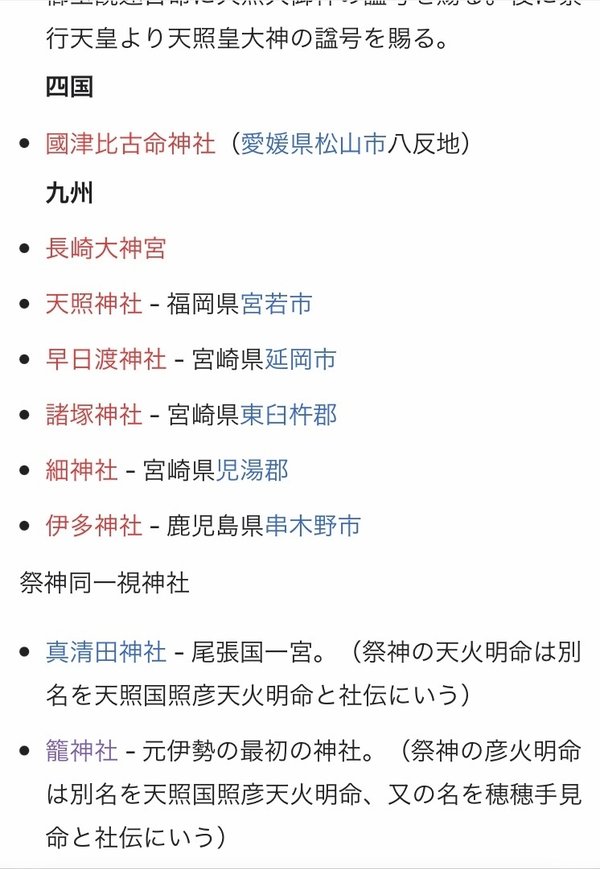

徐福は、日本各地の神社で、饒速日命(ニギハヤヒノミコト: 物部氏の始祖)、天火明命(あめのほあかりのみこと)、素戔嗚尊(スサノオノミコト)として祀られている。また徐福の子や孫も神として各地の神社で祀られている。

◼️徐福 = ホアカリ、ニギハヤヒ、スサノオを祀る神社

🔸京都府宮津市 籠神社 ホアカリ → 初代大王アメノムラクモは海部氏

※籠神社の主祭神は、彦火明命 (ひこほあかりのみこと)で、別名を「天火明命」、「天照御魂神」、「天照国照彦火明命」、「饒速日命」(ニギハヤヒノミコト)とも言う。火明(ホアカリ)は、社家海部氏の祖神。つまり、宮津の海部氏の始祖は徐福。

🔸奈良県天理市 石上神宮 ニギハヤヒ → 物部氏の氏神

🔸和歌山県新宮市 阿須賀神社 ニギハヤヒ → 徐福公園、徐福の墓

🔸熊野本宮大社 ニギハヤヒ

🔸熊野速玉大社 ニギハヤヒ

🔸熊野那智大社 ニギハヤヒ

🔸島根県松江市 熊野大社 スサノオ

🔸埼玉県さいたま市 氷川神社 スサノオ

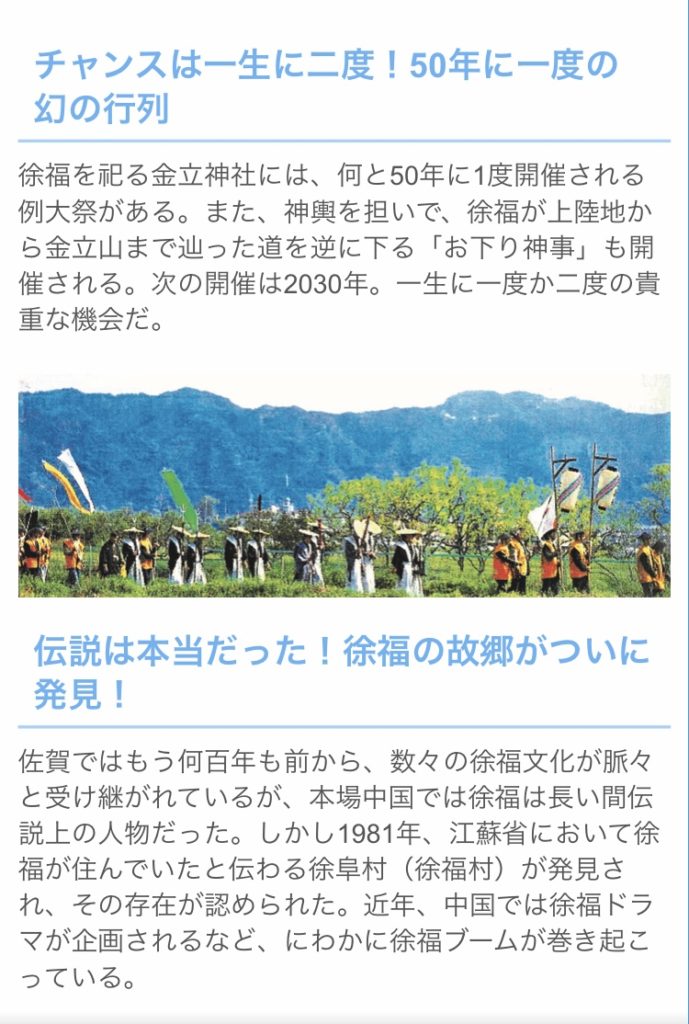

◼️佐賀市における徐福の痕跡

https://www.sagabai.com/main/3776.html

◼️徐福の年表

◼️徐福長寿館、吉野ヶ里遺跡

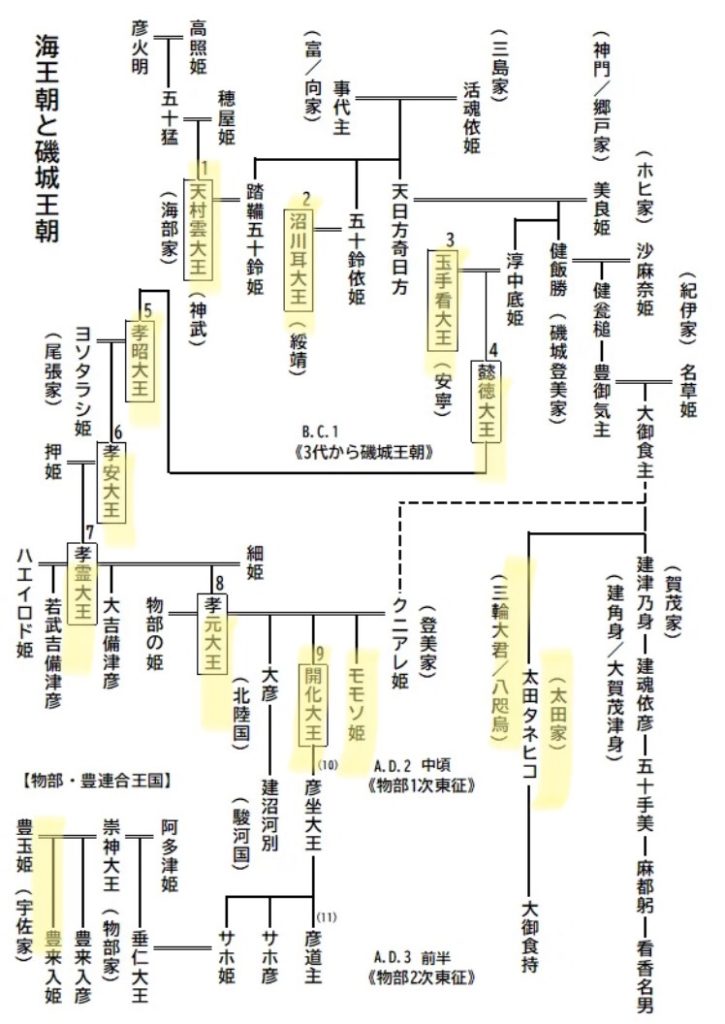

徐福の子孫たちは日本の初代大王のアメノムラクモ(籠神社の海部氏)となり、海部王朝、磯城(しき)王朝、物部王朝と引き継がれていった。応神天皇は別系統で恐らく百済辺りから来た渡来人。

◼️出雲王家 富家の口伝

富家の口伝では、「天叢雲」(アメノムラクモ)が、大和王朝初代大王である。

徐福は、2回日本へ来ているが、1回目の渡航で出雲に上陸し、「ホアカリ」と名乗り、八千戈王(大国主)と宗像家の多岐都姫の娘「高照姫」を后とし、「五十猛」(香語山)をもうけた。五十猛は宮津へ移り海部氏となる。海部氏からヤマト王権初代大王のアメノムラクモが出た。

2回目に佐賀県に上陸した徐福は「ニギハヤヒ」と名乗り、宗像家の「市杵島姫」を后に迎え、その子である「穂屋姫」と「五十猛」が結ばれ、「村雲」が生まれた。

五十猛(イソタケ)は丹波で「海家」(海より渡来した一族)を名乗っていたので、村雲は大和で「天村雲」王と呼ばれた。

徐福は「ホアカリ」「ニギハヤヒ」を名乗っていたが、記紀では「スサノオ」と記された。

ヤマト王朝の初代大王であるアメノムラクモ(天村雲)は、徐福(スサノオ)の血を受け継いでいることになる。

神武天皇は創作された人物で、神武東征は、徐福の一団の物部が筑紫から奈良へ2度、東征したことを指す。

◼️和歌山県の熊野地方で祀られる熊野速玉大神は、饒速日(ニギハヤヒ = 徐福 = スサノオ)のこと。

◼️3世紀から7世紀に渡って日本へ渡来して来た秦氏は元々、中央アジアの弓月国に住んでいた民と言う説がある。中央アジアから斉国、朝鮮を経由して自分たちの先祖たちが眠る日本へやって来て、高度な土木技術、機織り、酒造り、芸能、神社の造営(稲荷神社、八幡宮、松尾神社)などを伝えた。

秦氏は自分たちの先祖が紀元前3世紀ごろに徐福一団として日本へやって来て、日本を作ったことを知っていたのだろう。

紀元後3-7世紀にやって来た秦氏は、政治には関与せず、ひたすらお金と技術を提供し、影から先祖が作った日本と言う国をサポートし続けた。

京都の平安京への遷都は秦氏の財力と技術なくしてはなし得なかった。

秦氏一族の末裔は表に出て来ないが、今も日本を支え続けている。

秦氏は紀元前3世紀に徐福と共に斉国から渡来。

紀元後3-7世紀にも弓月君に率いられ先祖が眠る日本へ移住、ひたすら資金と高度な技術を提供し続け先祖の国、日本の国造りを影で支援(土木、機織り、神社建築、酒造、芸能、等)

秦氏のルーツは中央アジアの弓月国(カザフスタン辺り)と言う説がある。

●秦王国の所在地と秦氏の祖・弓月君の故郷 弓月国の考察

http://kiwarabi.html.xdomain.jp/hataoukoku.pdf

●弓月国と言う地域

https://souta.way-nifty.com/plaza/2018/05/post-c162.html

徐福と共に渡来した時代は、斉国(西周・春秋時代・戦国時代にわたって中国の東方に存在した国家)の民として日本へやって来たのだろう。

中央アジア(弓月国: カザフスタン) → 斉国 (徐福) → 朝鮮の新羅 (弓月君) → 日本

日本各地に秦氏は居住したが、香川県では今の高松市に当たる香河郡に多く居住した。周辺には古墳も非常に多い。讃岐一ノ宮の田村神社は秦氏の氏神で、宮司は秦氏が務めた。

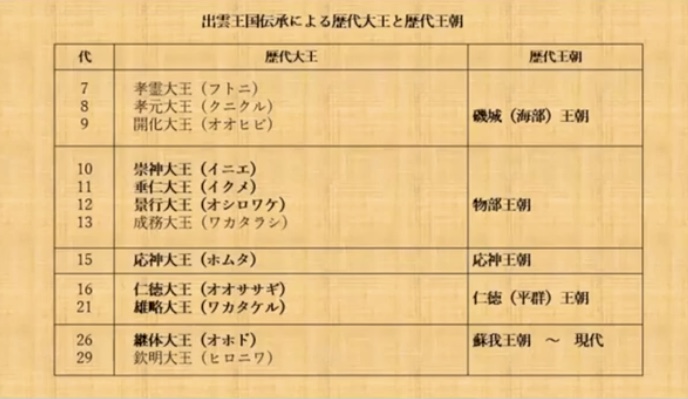

◼️出雲王家口伝にみるヤマト政権の歴代王朝

1)海部王朝|初代大王(アメノムラクモ)、二代 沼川耳大王

2)磯城 (しき) 王朝|3代〜9代。出雲族の太陽信仰。

3)物部王朝|10代 崇神天皇〜14代 三韓征服。

4)応神王朝|15代 応神天皇 住吉大社創建。

5)仁徳王朝|16代 仁徳天皇〜25代 倭の五王と巨大古墳。

6)蘇我王朝|26代 継体天皇(オホド王) 〜 現在の天皇家に続くと言われる出雲系の蘇我王朝。

◼️京都府宮津市の籠神社宮司家海部氏の始祖は、天火明(徐福、饒速日命)、その息子は天香語山(五十猛) 、孫がヤマト王権の初代大王となった天村雲。

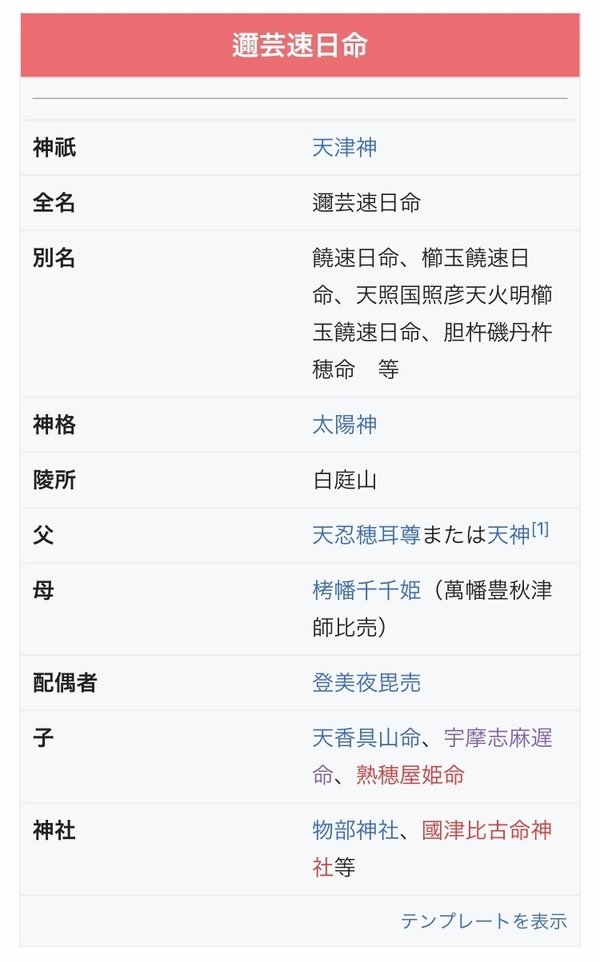

◼️饒速日命(=徐福)の別名、末裔氏族、祀られる主な神社

◼️英語版ウィキペディア 徐福

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Xu_Fu

◼️中国語版ウィキペディア 徐福

https://zh.m.wikipedia.org/zh-cn/徐福

◼️徐福の本来の表記は徐巿(じょふつ)と書く。

→ 日本書紀に登場する経津主神(ふつぬしのかみ)やヤマト政権の武器庫と言われる物部氏の氏神である石上神宮の主祭神 布都御魂大神(ふつのみたまのおおかみ)は徐福のこと。素戔嗚(スサノオ)が使っていた刀を布都斯魂剣と言う。

🔸徐福 = 天火明 = 饒速日命 = 素戔嗚(スサノオ) = 布都御魂大神

◼️物部氏の氏神 奈良県天理市の石上神宮の祭神

●主祭神: 布都御魂大神(ふつのみたまのおおかみ)は徐福のこと。

●配神: 宇摩志麻遅命(うましまぢのみこと)は、物部氏、穂積氏、采女氏らの祖とされる人物。父は饒速日命(徐福)。

邇芸速日命(徐福)が那賀須泥毘古の妹である登美夜毘売を娶って生んだ子で、『先代旧事本紀』では天香山命(尾張氏の祖、五十猛)が異母兄であり、彦湯支命の父であると伝える。