2023/1/17

🟣今日は早朝に三宮で 阪神淡路大震災 1.17のつどい、午前中は奈良県桜井市の 十二柱神社 と 等彌神社 参拝。

午後は 鳥見山 登山

●十二柱神社の磐境 ダンノダイラ は時間が足らず次回訪問予定。

●等彌と鳥見の名は出雲王家 登美家 に由来。

●等彌神社の社務所の方とお守りを買うときお話しした。江戸時代、池のほとりの松の切り株をほったら2000年前の土偶が出てきた。八咫烏とも言われる。

●出雲王家の口伝によると、鳥見山山頂は 三輪山 の太陽神の遥拝地で「登美の霊時」と呼ばれ聖地だった。

出雲族の姫が巫女となり祭祀を行なっていた場所。後に、出雲王家 登美家の分家にあたる太田家の領地である纏向に移動し倭迹迹日百襲姫が巫女として、領主 太田タネヒコ(八咫烏)の世話のもと政治を行なった。

ヤマトの大乱の後、出雲王家 登美家の分家である太田家の倭迹迹日百襲姫と太田タネヒコが纏向で政治(まつりごと)を行ったことが魏志倭人伝に書かれている。

この時の倭迹迹日百襲姫が一人目の卑弥呼で魏志倭人伝にも記載がある。

二人目の卑弥呼は第二次物部東征時の今の大分県の宇佐神宮 宇佐家の豊玉姫で魏に貢ぎ物を贈ったことが中国の歴史書に書かれている。宇佐神宮は豊玉姫の古墳の上に建っている。

当時、日本は魏の国の属国で、卑弥呼とは魏の国からみた姫巫女の蔑称で”卑”と言う文字が使われた。中国の歴史書にある卑弥呼は2人の姫巫女が同一人物のように書かれている。

邪馬台国は奈良県桜井市の纏向を指すことになる。

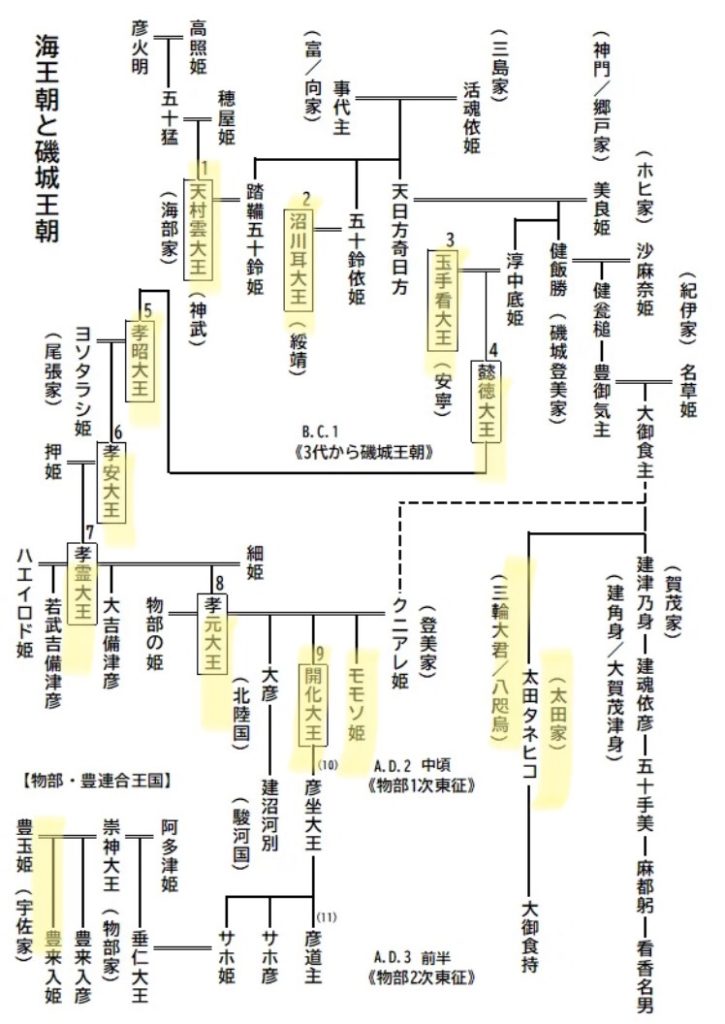

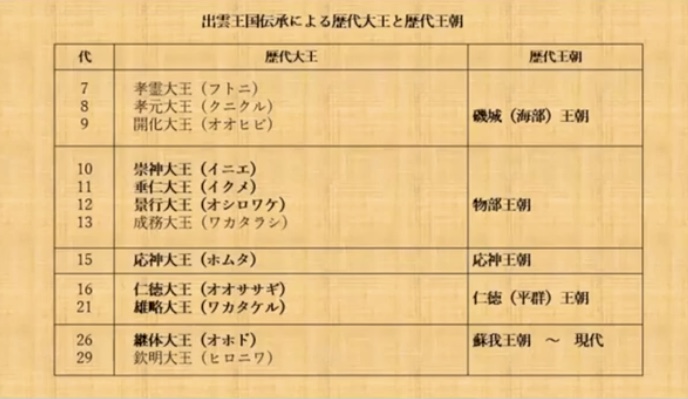

◼️ヤマト政権の歴代王朝 (出雲王国とヤマト政権)

1)海部王朝|初代天皇(アメノムラクモ)、二代 沼川耳

2)磯城王朝|3代〜9代。出雲族の太陽信仰。

3)物部王朝|10代 崇神天皇〜14代 三韓征服。

4)応神王朝|15代 応神天皇 住吉大社創建。

5)仁徳王朝|16代 仁徳天皇〜25代 倭の六王と巨大古墳。

6)蘇我王朝|26代 継体天皇(オホド王) 〜 現在の天皇家に続くと言われる出雲系の蘇我王朝。

◼️海部王朝(初代、2代)、磯城王朝(3代〜9代)

●太田タネヒコ=八咫烏

●倭迹迹日百襲(モモソ姫) = 1人目の卑弥呼

●豊玉姫 = 2人目の卑弥呼

●鳥見山 山頂にて受け取ったメッセージ

「大丈夫、人間、何をやっても生きていける。

憂うことなく何でも挑戦すればよい。

人間、楽しむためにこの世に生まれてきた。」

●出雲王国とヤマト政権

記紀の日本史に疑問を持つ方の為の日本史