🟣『天才バカボン』

赤塚不二夫とフジオ・プロ原作の日本のギャグ漫画。

赤塚不二夫さん自身の代表作であり、これまで5回にわたってテレビアニメ化され、劇場用アニメやテレビドラマも制作されている。

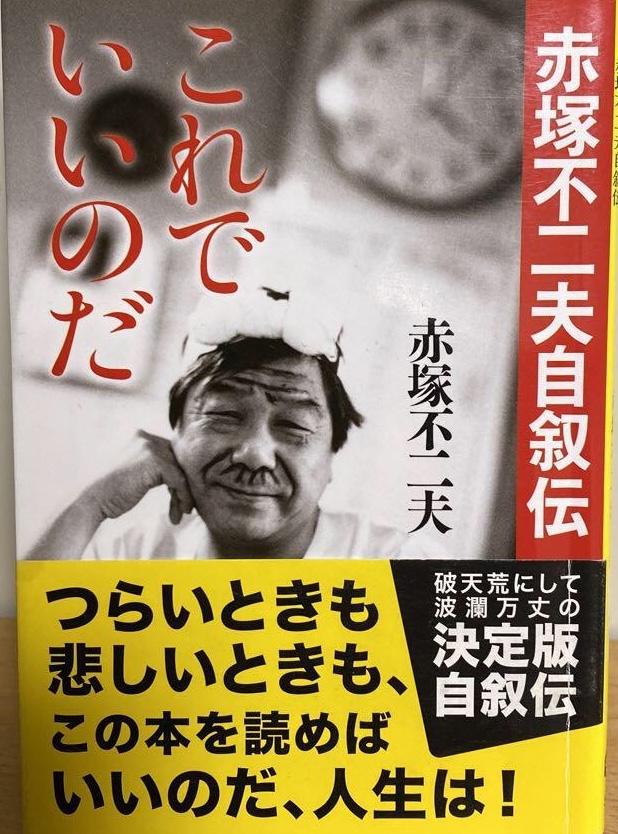

バカボンのパパのモデルは、赤塚不二夫さんの実父 赤塚藤七さんである。 (赤塚不二夫『これでいいのだ―赤塚不二夫自叙伝』文春文庫、2008年、17頁。)

●マンガのバカボンのパパの職業は?

原作者の赤塚不二夫は「パパは無職(バガボンド=放浪者)でないといけない」としているため、原作、アニメともに基本的には無職ということになっている。

しかしアニメ第1作中盤から「パパが無職なのは子供番組として良くない」というテレビ局の要請で赤塚の断りなく植木屋(個人事業主)と設定され、赤塚はこれに憤慨した。

脚本家の雪室俊一はこの要望に一番困ったと言い、「スーツ着てネクタイしてサラリーマンというわけにもいかないし、しょうがないから植木屋さん、と(笑)」という理由で植木屋にしたとDVD-BOXの特典ブック『バカ本』のインタビューで語っているが、テレビ東京の2015年6月8日放送の「大人も知らない大人の事情」では「会社だと決まった所へ行く。

植木屋さんは色んな家に出入りして話が膨らむ」と話している。

また、日本テレビで実写ドラマ化された際は、「元祖、フリーターなのだ」というセリフがあったため原作やアニメとことなり、フリーターとなっていた。

🟣【1〜3話パック】天才バカボン「バカボン一家だコニャニャチハ」「モシモシ早く生まれておいでね」「赤ちゃんはハジメちゃんなのだ」ほか

●【作品概要】 『天才バカボン』 ギャグ漫画界の帝王・赤塚不二夫の名作ギャグコミックを原作に、1971年から1972年に全79話(40回)を放送した国民的アニメの第1作目。

『巨人の星』で作画・演出などを手がけた斉藤博、『ど根性ガエル』の岡部英二らが演出を手がけ、バカボンのパパを中心とした町の住人たちが巻き起こす珍騒動を描く。

00:00 第1話「バカボン一家だコニャニャチハ」

第2話「赤ちゃんはホンモノがいいのだ」

【声の出演】 バカボンのパパ:雨森雅司/バカボン:山本圭子/バカボンのママ:増山江威子/おまわりさん:田の中勇/北村弘一/立壁和也/納谷六朗/野沢雅子/沢田和子/桂令子/レレレのおじさん:槐柳二

【スタッフ】

<第1話>脚本:吉田喜昭/コンテ:高倉健一

<第2話>脚本:大西洋三/コンテ:高倉健一

23:46 第3話「モシモシ早く生まれておいでね」

第4話「コニャニャチハ赤ちゃん」

47:32 第5話「赤ちゃんはハジメちゃんなのだ」

第6話「ハジメちゃんがはじめてしゃべったのだ」

🟣【赤塚不二夫の仕事場兼自宅が解体へ】展覧会開催 娘・りえ子「赤塚のぬくもりに触れていただきたい」(2022/10/3)

●『天才バカボン』や『おそ松くん』など数々の名作を生み出し、“ギャグ漫画の王様”とも呼ばれた漫画家・赤塚不二夫さん。生前に設立した『フジオ・プロダクション』の旧社屋が老朽化のため取り壊すことが決まりました。

🟣赤塚藤七の経歴読み上げ

🟣赤塚藤七さんとは?

◼️赤塚藤七の人生

赤塚 藤七(あかつか とうしち)

1908年4月22日 – 1979年5月17日

関東軍憲兵、満州国警察古北口国境警察隊保安局特務警察官、奉天市鉄西消防分署長、フジオ・プロダクション初代経理担当。

漫画家・赤塚不二夫の実父であり、漫画『天才バカボン』に登場する「バカボンのパパ」のモデルとしても知られる。

フジオ・プロダクション現社長・赤塚りえ子の祖父。

●生涯

1908年(明治41年)4月22日、新潟県西蒲原郡四ツ合村井随(現・新潟市西蒲区潟東地区井随)で小作農家を営む厳格な水呑百姓の父親と穏和な母親の間に七人兄姉の末っ子として生まれる(藤七という名前は七人目の子供であることからついた)。

小学校時代は腕白・短気・悪童の三拍子が揃ったガキ大将で子供同士の抗争(本校と分校の間で起こった石投げ合戦)では自ら軍団を組織して勝利に導いていた。

また体力面だけでなく学力面でも負けず嫌いな性格であり、小学校高学年からは学年1位の成績を常にキープし、四ツ合東小学校を首席で卒業する。

その後は学士への道も夢見たが、無学な長兄の意向でそれは叶わず、1922年(大正11年)4月より農業大学に進学し、生家や他家の奉公人として19歳の夏まで農業に従事する。

1930年(昭和5年)に徴兵検査で甲種合格し、新発田歩兵第16連隊に入隊する。

その後、苦学の末に陸軍憲兵学校の卒業試験を2番目の成績(生来の吃音さえなければ1番だったという)で卒業し、1931年(昭和6年)4月より関東軍の憲兵として満州に渡る。

同年9月には満州事変が起こったため奉天に出勤して巡察、警ら、駅内の取締り、郵便検閲、国際連盟リットン調査団の護衛などにあたる。

しかし、上官の理不尽ないい分が我慢できず、1933年(昭和8年)11月に憲兵の職を辞し、同年12月に寺東リヨと結婚して長男の藤雄をはじめ、三男三女をもうける。

その後は満州国警察古北口(中国語版)国境警察隊の保安局で抗日共産勢力の壊滅と現地の定着宣撫を任務とする特務警察官を務め、一家は中国大陸の辺境を転々とする。

その過程で東北抗日聯軍・八路軍など抗日ゲリラと対峙する危険な任務に着いた後、1944年(昭和19年)から奉天市(現・瀋陽市)鉄西の消防分署長となった。

憲兵時代より藤七は正義感が強く中国人を差別し搾取することを許さない人物だったため、物資の少ない戦況下でも中国人からの付け届けを一切受け取らず平等に接していた。

これが幸いして敗戦後に隣人の日本人一家が報復として中国人に惨殺されるなかで、赤塚家だけは中国人からの手助けを受けるなど難を逃れている。

後に藤雄は自叙伝『これでいいのだ』の中で下記のように振り返っている。

🔸🔸🔸🔸🔸

「おやじの首には当時の金で2千円の賞金がかかっていた。

当時としては途方もない大金である。べつに護衛に守られていたわけではないおやじが、裏切りや密告によってつかまる可能性はそれほど低くはなかったはずだ。

おやじが砦の外の村へ出たとき、村人の一人が敵に連絡すればそれまでである。だが村人は誰もおやじを敵に売り渡さなかった。

こういうわけで、おやじだけではなく赤塚家も襲撃されることがなかった。

砦には時々、さまざまな物資を積んだトラックが到着した。おやじはその物資をよく村人に分けていた。

『敵も味方も同じ人間じゃないか』何か見返りを期待したわけではない、こちらに真心があればそれは必ず相手に通じるはずだ──これがおやじの人間観だった。」

— 赤塚不二夫『これでいいのだ──赤塚不二夫自叙伝』pp.18-19、文春文庫、2008年。

🔸🔸🔸🔸🔸

しかし、終戦後の1945年(昭和20年)に藤七はソビエト連邦で軍事裁判にかけられて4年間シベリアに抑留され、強制労働収容所で飢餓と極寒に苦しむ過酷な捕虜生活を送る。

残された妻や子供たちは1946年(昭和21年)より日本に引き揚げるが、この間に次女の綾子はジフテリアで命を落とし、亡くなった次女・綾子の名を授けた生後6ヶ月の末娘も栄養失調で夭折している。

1949年(昭和24年)12月、晴れてシベリアからの帰還を果たすが、体の不調や借金の返済に追われる不本意な田舎暮らしを長らく送ることになる。

1961年(昭和36年)暮、長男の藤雄を追って上京し、先に上京していた妻のリヨが住むトキワ荘に入居する。

その後はフジオ・プロダクションの経理担当を経て晩年はNHKの集金人の職に就く。

1968年(昭和43年)、結核に罹患して1年半にも及ぶ長期の入院生活を送る。

翌1969年秋に無事退院するが、1970年(昭和45年)にリヨが不慮のガス爆発事故でクモ膜下出血を発症し、59歳の若さで妻に先立たれる。

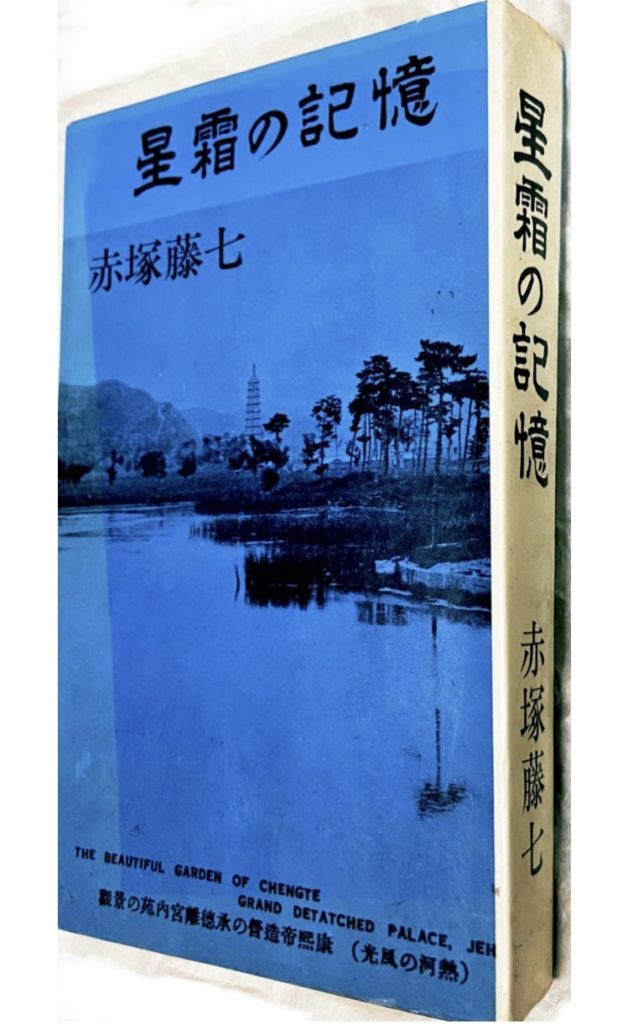

1972年(昭和47年)12月25日、波瀾万丈の人生譚を自筆で綴った415頁にも及ぶ自叙伝『星霜の記憶』をフジオ・プロから上梓する。

ちなみに本書は国立国会図書館にも所蔵されていない稀少本で、現在は故郷の新潟県立図書館に禁帯出の郷土資料(図書館間相互貸借で館内閲覧に限り全国の公立図書館で貸出可能)として所蔵が確認されているほか、赤塚不二夫研究家でもある著述家の名和広、独立系出版社の共和国、発行所のフジオ・プロが所蔵している4冊のみ現存が確認されている。

1979年(昭和54年)5月17日、すい臓ガンの転移による悪性リンパ腫で死去。享年71。

藤七の生涯については藤雄が著した『これでいいのだ―赤塚不二夫自叙伝』に詳しい。

藤雄は藤七の最期について次のように回想している。

🔸🔸🔸🔸🔸

ガンの進行は早かった。首筋にできたリンパ腺ガンのはれものは、呼吸器官を圧迫しはじめ、おやじは日増しに息苦しさを訴えはじめた。

「おやじ、長生きしたいか?」

あと数日しか生きられないと言われ、ぼくはおやじに聞いてみた。いよいよ息苦しくなってきたのどから、おやじは声をしぼり出すようにして答えた。

「ああ、したいなァ」

その言葉に思いがけないほどの執着が感じられて、ぼくは思わず問い返した。

「長生きして、どうするんだ?」

「生きてたら、……オモ……シロイ」

晩年になって、もう一度人生を取りもどしたおやじは、毎日、生きているために新しく味わえる人生の喜びを嚙みしめていたのだ。そしてもっと生きたい、と思い続けていたのだ。だがガンは、容赦なくおやじの気管と命を締めつけていった。のどからものが通らなくなって、口と鼻から管が通された。タンがのどにつまる。取ってやる。おやじの発するゼーゼーという音が、ぼくの胸を締めつけた。おやじはもう声も出せない状態になっていた。今度タンがつまれば窒息死するだろうと言われ、ぼくはたまらずおやじに言った。

「おやじ、もういいよな!」

もう声が出せなくなっていたおやじが、最後の力をふりしぼって、

「うん」

とはっきり答えた。そしてその後、スーッと息を引き取った。昭和54年5月17日午前1時14分、71歳だった。

— 赤塚不二夫『これでいいのだ──赤塚不二夫自叙伝』pp.206-208、文春文庫、2008年。

🔸🔸🔸🔸🔸

後に藤雄は藤七が最期に言った「うん」という言葉について「あれはきっと『うん、これでいいのだ』と続くはずだったのではないかと思う」と回想している。

墓所は八王子市の富士見台霊園。

●著書

『星霜の記憶』(フジオ・プロ、1972年12月25日)